群岛不为人知的故事,2017

查尔斯•艾舍(Charles Esche)与丽柯莎•艾菲雅迪(Riksa Afiaty)策展的“权力与其他:印度尼西亚及其艺术(1835年至今)”展览现场。布鲁塞尔艺术中心(Bozar),比利时。2017。

由元库地研究中心和艺术家惠允。

出生于1989年的印度尼西亚艺术家提摩特斯•安格万•库斯诺(Timoteus Anggawan Kusno)在2013年创建了元库地研究中心(“元研中心”/CTRS)。此虚拟研究机构致力于研究东印度群岛中“凭空而起”的元库地,其明确地指向荷兰早先对印尼的殖民统治。元研中心结合艺术创作和史实材料——既收集了殖民时期真实的和艺术虚构档案材料(草图、绘画、照片、手工制品等),又集合了真实和虚构的学者所做的记录和文章。

以元研中心之名策划的首展“元库地回忆录:来自‘被遗忘’之地的记录”(2014),其风格与民族志博物馆展览如出一辙:将所有艺术品展陈于玻璃柜中,并辅以拉丁语标识和科学描述。比如说,元库地动植物的草图就会和描述当地人习俗、武器与神灵的素描陈列在一起。随着艺术家研究成果日渐丰满,元研中心也不断发展,他大部分的艺术创作都能契合研究中心的整体框架。在比利时布鲁塞尔展出的“群岛不为人知的故事”(2017)依旧以转移民族志话语走向为主旨,其独特的策展方式将所有展品都变成了17世纪西方珍奇柜中的藏品。同时,库斯诺还从殖民史上的特定主题中挖掘灵感来创作表演。 “老虎之死”(2017)正是源自艺术家对传统爪哇仪式及其殖民时期变体的调研,这些仪式背后的意识形态至今仍深深影响着印尼社会。

库斯诺将自己设定为在自身学术背景熏陶下、以民族志研究方法和机构手段开展创作的艺术家。他毕业于日惹(Yogyakarta)卡渣玛达大学(Gadjah Mada University)社会和政治科学专业,研究实践涵盖历史、民族志和博物馆学。他用自己的研究来回应印尼后殖民和后独裁统治时期的特定语境:通过再生和伪造档案来质疑历史真相和史料编纂,意在揭示当今社会挥之不去的困扰——被掩盖或被忽视的历史事实。因此,艺术家用自己的创作向当今沿袭欧洲知识生产和传播模式的传统宣战,并开辟了批判性和多元化解读印尼历史的新实践。

创作语境和艺术驱动力

反对集中化的国家历史元叙述

沿着葡萄牙商人的足迹,荷兰人在16世纪踏上了东印度群岛的土地,并于1602年成立了荷兰东印度公司(VOC)。这间商业公司于1800年破产,其殖民地领土资产被荷兰政府国有化。殖民政权主要走贸易路线,核心要务就是想尽一切办法榨取利润,但也会通过压迫和暴力手段来逼民众就范。整个殖民过程就是一个反复循环的模式: “和平接触——怀疑加剧——暴力冲突。”曾任荷兰东印度公司总督的扬·皮特斯佐恩·科恩(Jan Pieterszoon Coen,1587-1629)兴建了巴达维亚城(Batavia),将其作为荷兰东印度群岛的首府。这位荷兰人就是殖民暴力的代名词,他率兵血腥征服班达群岛(Banda Islands),并大肆剥削当地资源。在殖民年代,特别是在爪哇战争(1825-1830)期间,无数反对荷兰统治者的抵抗运动应运而生,并涌现出一批闻名遐迩的民族英雄和深具领袖气质的领导者。

金色半身像(灵感源自扬·皮特斯佐恩·科恩的肖像画)

2017

由元库地研究中心和艺术家惠允。

关于那段历史的报导和档案资料大多出自荷兰或英国军官的证词,其编写目的自然是维护殖民者的利益。不过,印尼有一点和缅甸不同,因为越来越多的历史研究采用了印尼的本土视角。迪潘纳加拉(Dipanagara)、素拉帕蒂(Surapati)和阿贡苏丹(Sultan Agung)等抵抗运动领袖被荷方史书抹黑为反派人物,而印尼本土史料将他们正名为民族英雄,虽然这么做是为了更好地建立民族认同。萨托诺•卡托德乔(Sartono Kartodirdjo,1921-2007)、王福涵(Ong Hok Ham,1933-2007)等出色的本国历史学家曾经研究过殖民政权。实际上,“自苏哈托(Suharto)倒台以来,重写和再构印尼历史就成为了许多印尼历史学家的首要任务。”

尽管这些学者做了大量研究,但印度尼西亚视觉艺术档案馆(IVAA)前执行馆长法拉·沃达尼(Farah Wardani)还是强调本土档案馆的缺乏,并表示一手档案都由殖民者收集,因此都存放在欧洲;而且绝大多数档案都由荷兰语编写,对印尼学者不太友好。此外,据库斯诺所言,大部分现有档案是学者“够不着”的,它们或被归档保存,或被遗忘在仓库角落,而不是开放给公众。对他而言,“这些档案处于‘锁定’和‘睡眠’模式中,亟需唤醒、复活、重新解读并纳入当今的语境和讨论之中。” 21世纪以来,印尼民众对档案的关注与日俱增,也充分意识到档案之于印尼、尤其是日惹不言而喻的重要性,而在日惹工作和生活的艺术家对档案研究的关注自然恰逢其时。印尼视觉艺术档案馆于2006年在日惹成立,而活跃的艺术家群体也正在深入研究档案材料和国家历史的编写。

建构单一的历史叙述并非殖民者专享的特权。1945年印尼宣布自荷兰独立,并于1949年正式取得独立,而在结束殖民统治后的建国进程中,历任统治者仿佛都把书写历史作为权力合法化的工具。格克(Gerke)和埃弗斯(Evers)援引了印尼学者阿里尔·赫里安托(Ariel Heryanto)的话,并特别指出,“自独立以来,印尼的社会科学几乎完全为当权政府服务。”教育体系和学校教科书通常也效忠于国家的政治议程,尤其是在苏哈托的新秩序专制政权时期(1966-1998),那时候只有唯一的、官方口径的国家历史。

然而,印尼历史学家阿格斯·苏维格尼奥(Agus Suwignyo)觉得,不能把自我中心的集中化国家历史元叙述书写单单归咎于新秩序政权:苏哈托治下编纂的印尼史确实有所删减,甚至还有伪造成分,从而使政权合法化,但这种自我本位的印尼历史构建早在民族主义发展之初就已经抬头。在他看来,这种“印尼中心编史法”因民族主义运动而生,反对“所谓荷兰中心编史法”,旨在纠正迄今为止只从殖民者的单一视角出发来编写历史的方式。不过,作为政治和民族主义主张的工具,它还是照搬了荷兰的国家中心说和自上而下的视角。

库斯诺从这一语境出发,超越了仅从民族主义视角来反对殖民主义视角的二分法,用自己的历史方法去呈现多元话语和多样观点。他结合真实存在和艺术虚构二者的档案,以期从更为批判性角度拓展人们的历史视野。

反对历史知识匮乏

“胜利女神与大地女神”,绘画研究——元库地学会,约1603年。(元研中心收藏)。

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

现在,大多数印尼人可以上网了解国家历史,用谷歌和维基百科来验证信息的真伪。印尼的公共机构和教育体系也积极向现代化和民主化的新动向看齐。可艺术家还是觉得,人们依旧无法平等地获取教育和历史知识。

此外,自90年代以来,社会上出现了一种简化历史的风潮,引发对过去的向往以及对殖民时代的迷恋。当下的社会不安、贫穷和动荡,使殖民时代被部分印尼人视作更好的年代,以及他们“逃避眼前困境”的出口。这一趋势存在于公众和私人领域中,它能够催生新的旅游和设计主题,激发电影创作和时尚风范的灵感。当地人称之为“tempo doeloe”(对荷兰东印度群岛时期“美好过去”的向往)和“mooi indie”(美丽的印度群岛)。而库斯诺想知道,到底是哪些人觉得这个年代是美好的?而人们向往的又是哪一段殖民历史?他认为人们在不清楚历史全貌的前提下就去对历史妄加想象倒颇有讽刺意味。“倘使我们想象并浪漫化的历史错误一面会怎么样?”正因为此,这些对历史的过分简化更需要我们对历史进行更深入、更多元和更细致的研读。

尽管库斯诺用艺术手段来研究历史,他还是会清晰无误地标注原始资料和参考文献,以便公众进一步了解艺术家提及的殖民事件。

殖民和封建幽灵

由未知艺术家所绘的“元库地斗虎人地图”(元研中心收藏)

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

事实上,除去殖民历史本身,库诺斯的艺术实践中最至关重要是这段过去的遗产,以及它如何仍然塑造今时今日的印尼。学者们指出,爪哇地区的集权统治到法律与法制体系,存在着制度连续性,它将殖民地与独立后的印尼衔接起来。民族团结的产生也是因为人们认识到殖民统治者是大家共同面对的压迫者,这有助于建立民族认同和民族话语。新秩序政权已经在二十年前倒台,而库斯诺发现,这些幽灵仍然困扰着社会的各个层面:“它们隐藏在人们习以为常的万事万物中——生活点滴、被制度化的流程、构建社会的元素、故弄玄虚的单一历史、纪念馆使我们牢记此而非彼、定义‘我们’和‘他们’、规定可言和不可言的内容。”值得一提的是,昔日的封建制度在新秩序政权期间重获生机,不断地渗透于社会肌理,成为殖民主义发展的根基和亲密战友。

元研中心专注于这些纷繁交错的问题和传统,而“老虎之死”以及艺术家近期的研究工作则更具体地观照一种特定的爪哇仪式,从而证明在殖民时期乃至当下,暴力被系统性合法化的问题仍屡见不鲜。

主要发生在爪哇的斗虎仪式(Rampok Macan,其中“macan”在爪哇语中指老虎)始于1605年,一直到1906年才消失。在这些政府举行的仪式中,三到四排手持长矛的士兵环绕在一只老虎的四周,在皇宫旁边的大广场上将其公然弑杀。老虎一般要连斗两场:先和水牛厮杀,胜利之后再与士兵的长矛较量一番。平时,这些老虎被展示在皇宫庭院的笼子里,象征着抵御敌人和征服自然的力量。

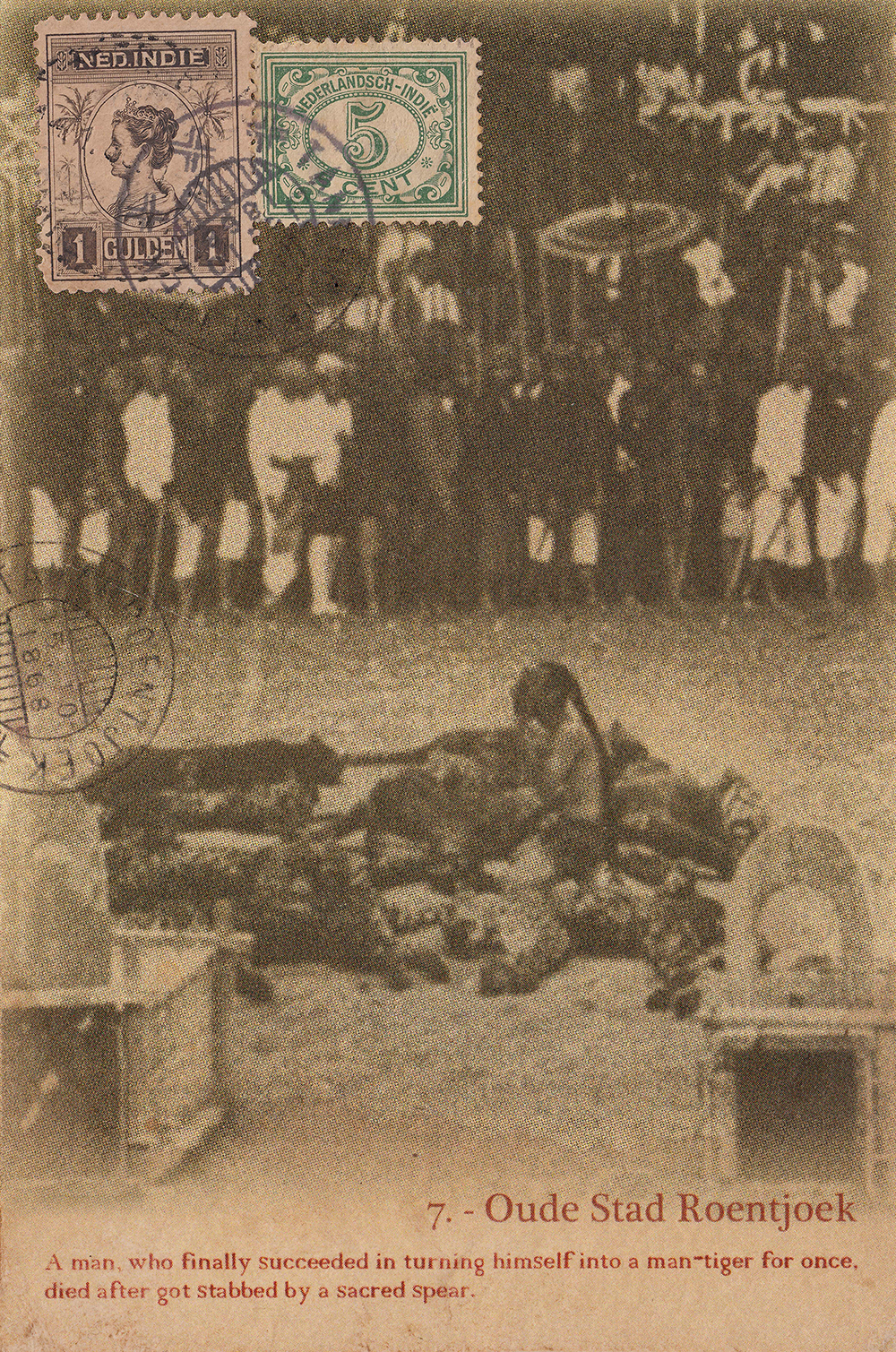

元库地老城( Oude Stad Roentjoek),明信片复制品,2018

档案纸版画,铝胶粘,330x500mm

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

荷兰历史学家彼得·布姆加德(Peter Boomgaard)指出,该仪式在1830至1870年之间数量倍增,导致爪哇虎几近灭绝。这一时期又恰逢荷兰施行强制栽培制度,加剧了对资源和劳动力的剥削,使印尼人民饱受饥荒和贫穷之苦。面对民怨,试图巩固权威的荷兰殖民者将这一仪式挪为己用,不仅把它挪到殖民者将其“发明”出来的新“传统发源地”,还迫使仪式“沦为欧洲游客的消遣方式”。

该仪式于20世纪初消失,残留于世也是为了服务国家权力而制度化的合法暴力行径。在1965年印尼大屠杀中,普通百姓和军人杀害了大量与印共有关的同胞,艺术家虽然从未直接提到这场惨剧,但也暗示了国家常以和平与和谐之名来洗刷暴力的做法。如今,军队和民兵式组织仍在印尼社会中发挥重要作用,暴力行为也在印尼政坛重燃。

艺术家的研究维度

爪哇历史(2018)

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

对于库斯诺而言,研究和实践在不停歇的你来我往中齐头并进,得以给自己的思考和创作过程补充弹药。他不仅研究档案和文献,也从事田野调查,从而获取生活体验,开展深入讨论,用现实来对照学术研究。参与和协作也推动了他的艺术实践和工作方法。

作为档案管理员的艺术家

通过数次实地调研和线上研究,库斯诺不断收集印尼在荷兰殖民期间、尤其是爪哇仪式方面的档案资料,并以此为根基创立了元研中心。虽然档案中穿插着艺术作品,但它们仍是他展出作品的重要组成部分和创作灵感的重要来源。

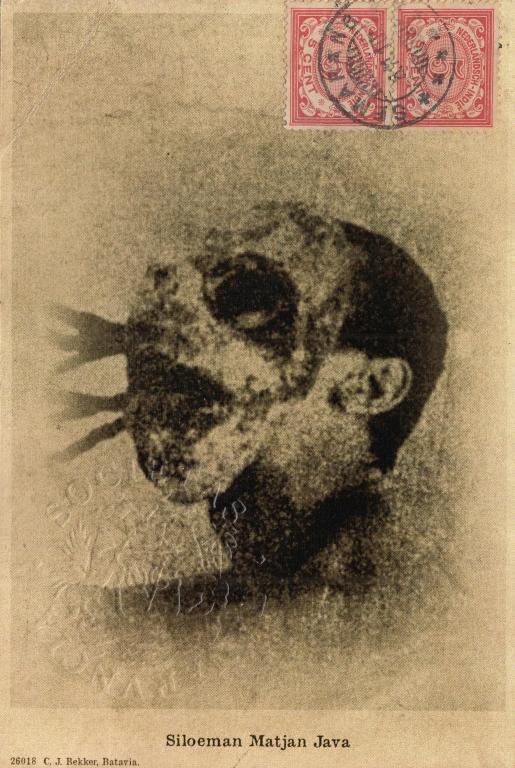

在项目甫尔之时,元研中心的全部档案其实都是虚构的,而随着机构的不断发展,库斯诺开始收集真实的档案,并将其与虚构内容结合,进行艺术转化。2015年他在一家古董店里找到一张殖民年代的旧明信片,上面画着19世纪后期某仪式中一头受困的老虎,由此他得知了斗虎仪式。深为图片所吸引的艺术家开始进一步研究仪式及其背景,最终创作出了“老虎之死”这部作品。最初,他去荷兰皇家东南亚和加勒比研究院的在线档案中找寻信息,后来又仔细探究了莱顿大学图书馆(Leiden University Library)档案库。那时,他关注老虎、相关信仰和仪式、殖民时期档案这几个方面的各类文字材料和图像,如照片、笔记、地图和视觉材料,可他也承认,琳琅满目的档案让他“分心”,令他“神往”。在阿姆斯特丹的荷兰皇家视觉艺术学院(Rijksakademie)驻地期间,他还访问了热带博物馆(Tropenmuseum)和国立博物馆(Rijksmuseum)的档案和收藏。

谏义里市斗兽活动宴会,勿里达王宫广场,约1900年

摄影:赫尔曼·萨兹韦德尔(Herman Salswedel),由三宝珑市(Semarang)马斯曼与斯特罗因克出版社出版

艺术家抑或将这些档案呈现于展览的整体框架之下,抑或将其转化与其艺术作品相结合。元研中心网站收录了全部藏品,每件都配有标题、来源和日期。档案管理员苏•布莱克尔(Sue Breakell)强调档案具有不可避免的客观维度,主张档案管理员应该“以中立的立场描述资料,记录他们对档案开展的工作,如果档案本身就有清晰可辨的脉络,便尽可能减少人为介入。”档案策划其实就是介入档案内容,并将新话语引入本该保持中立的内容,档案转化就更不用说了。所以说,库斯诺并非将自己定位成一名档案管理员,只是借用了后者的工具和方法来质疑档案的权威性,挑战档案作为权力工具的地位。真实和虚构档案的并置使艺术家能够把研究材料从原始语境中剥离开来,同时为自己虚构的叙事编织恰当的语境。

实地考察

虎人档案,2018

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

库斯诺读的是民族志学,所以无论在认识还是实践上,他都很熟悉现在的研究方法。他认为实地考察可以延伸并深化档案的内容,质疑档案的价值,从而与记忆和人民的现实情况产生碰撞。如何铭记并纪念历史,如何上演历史,甚至如何忘却历史……这些可通过与人们见面,一起讨论历史,讨论个人对过往和当下的见解得到回应。艺术家希望能够活泛官方叙述,纳入日常生活中被边缘化的个体声音。

在考察现场,艺术家虽未采用特定的工作方法,但他的做法不可避免地受到民族志专业学习的启发。他与当地人交流、共处,观察他们的生活,倾听他们的叙述,收集了不少民间故事,还把自己知晓的故事与当地人分享。他特别感兴趣的是原住民的信仰、萨满教治疗术和仪式的相关典故,例如爪哇岛北海岸(Pantura)渔民在出海前后所举行的仪式。他还研究了不同社群的宇宙论(自然观)信仰,例如居住在嵋拉比山(Merapi Mountain)山坡上与火山建立起精神纽带的民族,又或是居住在日惹特区基杜尔山(Gunung Kidul)的村民。不过,这些研究成果并未出现在作品或元研中心里,鉴于此,艺术家并未如民族志学者一般去系统地描述特定的社区或人群。不过,这些发现源源不断地为艺术实践提供养分:它们不断积累和转化,为长期创作提供真知。

学术研究与文学作品

在艺术家的研究和实践中,文学作品和学术文章发挥关键作用,而以笔记、随笔或各类出版物等形式出现的叙述是在元研中心随处可见,帮助人们更好地解读视觉作品。

爪哇作家普拉姆迪亚·阿南达·杜尔(Pramoedya Ananta Toer)笔下的《布鲁岛四部曲》(Buru Quartet)和荷兰作家穆尔塔图里(Multatuli)于1860年完成的反殖民主义经典小说《马克斯·哈弗拉尔》(Max Havelaar)都是艺术家的灵感源泉。两部作品清晰地勾勒出印尼错综复杂的历史,也阐明殖民主义和封建主义相结合是如何深刻影响印尼社会。库斯诺读本科时,在一个非正式书友会活动中,他接触到了魔幻现实主义(Magic Realism)。这种文学流派将魔幻与现实融为一体,用魔幻来延展现实,而且经常与后殖民文学联系在一起。对艺术家而言,这种文学风格具有“不言之,即言之”的可能和力量,对自己的艺术选择有重要影响。实际上,整个元库地项目,再加上其多元叙事的发展,都散发着魔幻现实主义的味道,我们不妨把项目等同于一个提议,鼓励人们从更开阔的视角去解读现实和历史事件,让奇思妙想也有用武之地。艺术家虚实相间的做法尤其值得肯定,无比真实和科学的细节(包括拉丁名称)与虚构的人物相互照映,如同阿根廷作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges)一般,用一丝不苟的态度来描述现实中的荒诞不经。

除了文学作品,元研中心和库斯诺还经常参考用印尼语和英语撰写的各种学术著作,而且乐于向读者/观众公开。参考书目真可谓包罗万象,既有后殖民文本,也有针对印尼的具体研究,还有各类参考文献和人类学著作,如克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)、本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)和詹姆斯·西格尔(James Siegel)的文章和参考书,洛尔·唐纳森(Laure Donaldson)的后殖民主义和女性主义批评,彼得·布姆加德和罗伯特·韦辛(Robert Wessing)关于老虎的重要研究。除此之外,书目中还有比较文学教授菲瑞·温蒂(Fairy Wendy)的随笔,以及擅长结合现实和虚构、直面政治敏感话题的印尼作家赛诺·古米拉·阿吉达马(Seno Gumira Ajidarma)的文章。

元库地未完成的探险,2018

旧纸水彩,750x690mm

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

协作性创作

在元研中心项目中,库斯诺联手真实的学者,邀请他们用实名或笔名为中心网站的线上刊物撰稿,鼓励他们用自己喜欢的方式,自由回应元库地这一虚拟世界的建构。元库地由此变成开放的平台,在这个“空洞的能指”中,学者可以启迪新思、分享所知、提出疑问。库斯诺自己也用真名或笔名写了许多文章,不过他的工作重心还是放在如何为参与性对话和合作提供空间这一方面。

工作伦理

观众该如何阅读并理解艺术家及其合作者的研究成果呢?他们该怎样穿行于真实与虚构之间?艺术家创作策略的核心就是要营造这种亦虚亦实的迷局。不过,艺术家并没有欺骗观众的打算,且在呈现作品时坚守自己的艺术伦理。他会记录每一件“真实”收藏的缘起或出处,并在每本出版物的结尾和元研中心网站上加上免责声明。这种做法成就了元库地的语境,它是“在场和缺位、虚构与真实、幻想与历史之间的中间地带”。还有一条“免责声明”特意列出了艺术家各位创作伙伴的真实姓名,并再次强调了该地区和元研中心的虚构属性。这种风格和布局实际上在提醒大家避免误读文本或误解图像的风险,比如这条颇具讽刺意味的警告:“再次提醒各位,请认真阅读,仔细重读,谨慎质疑文本内容。”

研究成果的艺术转化

“失落的”虚构世界

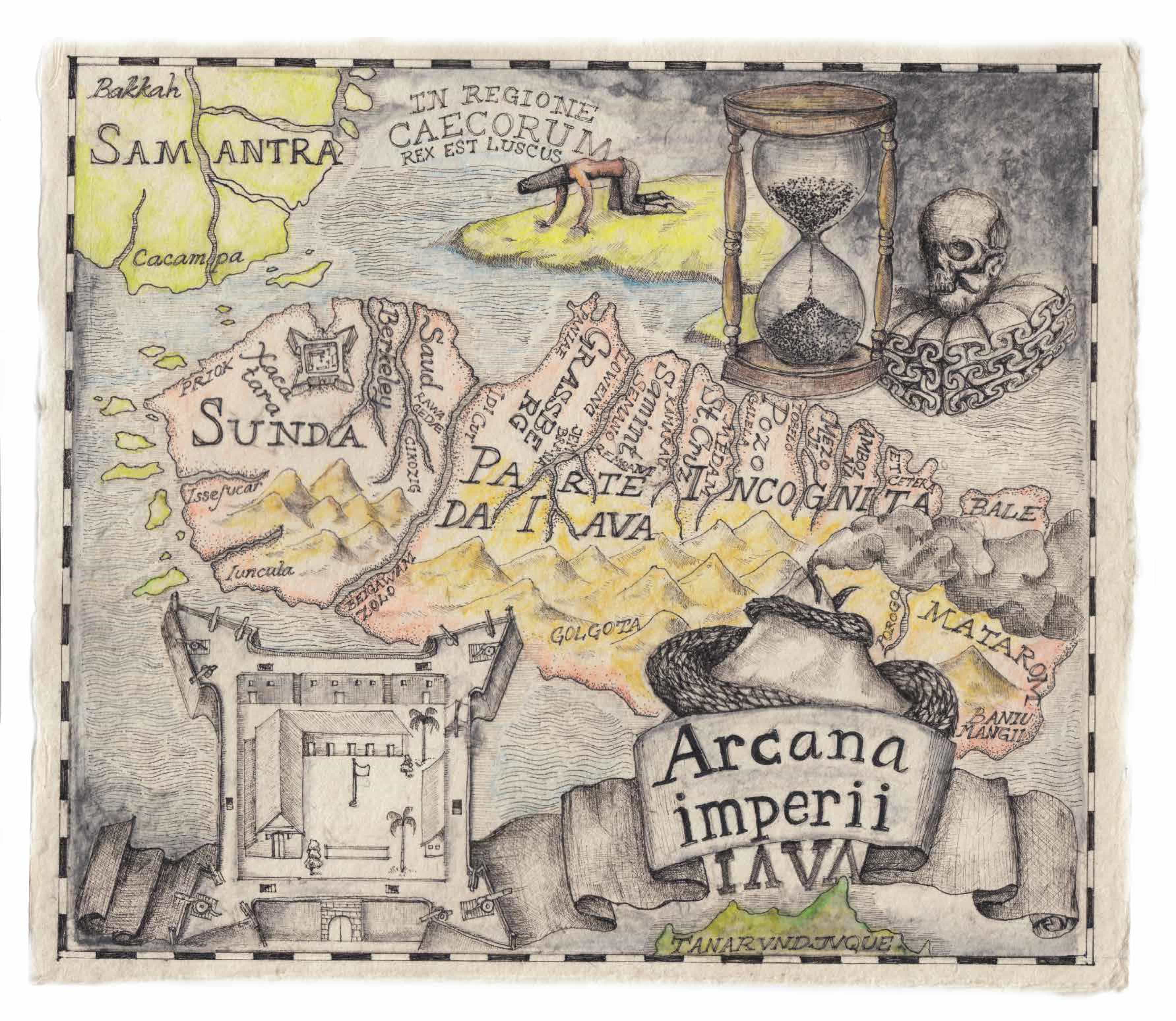

“帝国奥秘”地图(2017)

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

元库地是一个早已失落的虚构疆域,是库斯诺借以孕育艺术创作的开放领地和阈限空间。为了与爪哇中央集权的做法保持距离,艺术家在给它命名时,特意选了与马来语辅音押韵的单词,不过,这块前殖民地的确切位置仍然是个谜。台子搭好之后,艺术家又构建了一层密集而复杂的叙事网络,以此连接、推动并衍生出众多针对印尼殖民历史和遗产的艺术作品。元库地研究中心将所有的创作成果收入囊中,如照片、草图、绘画、文章、电影和手工制品。为了更好地陈列艺术作品,艺术家还专门用传统马来半岛柚木(djati wood)制作了古色古香的展柜,这种木料在爪哇岛被用来制作高档家具和住宅,殖民时期的宫殿也以它为建材。合页、门锁、挂锁和把手则选用了爪哇北部海岸的古物。

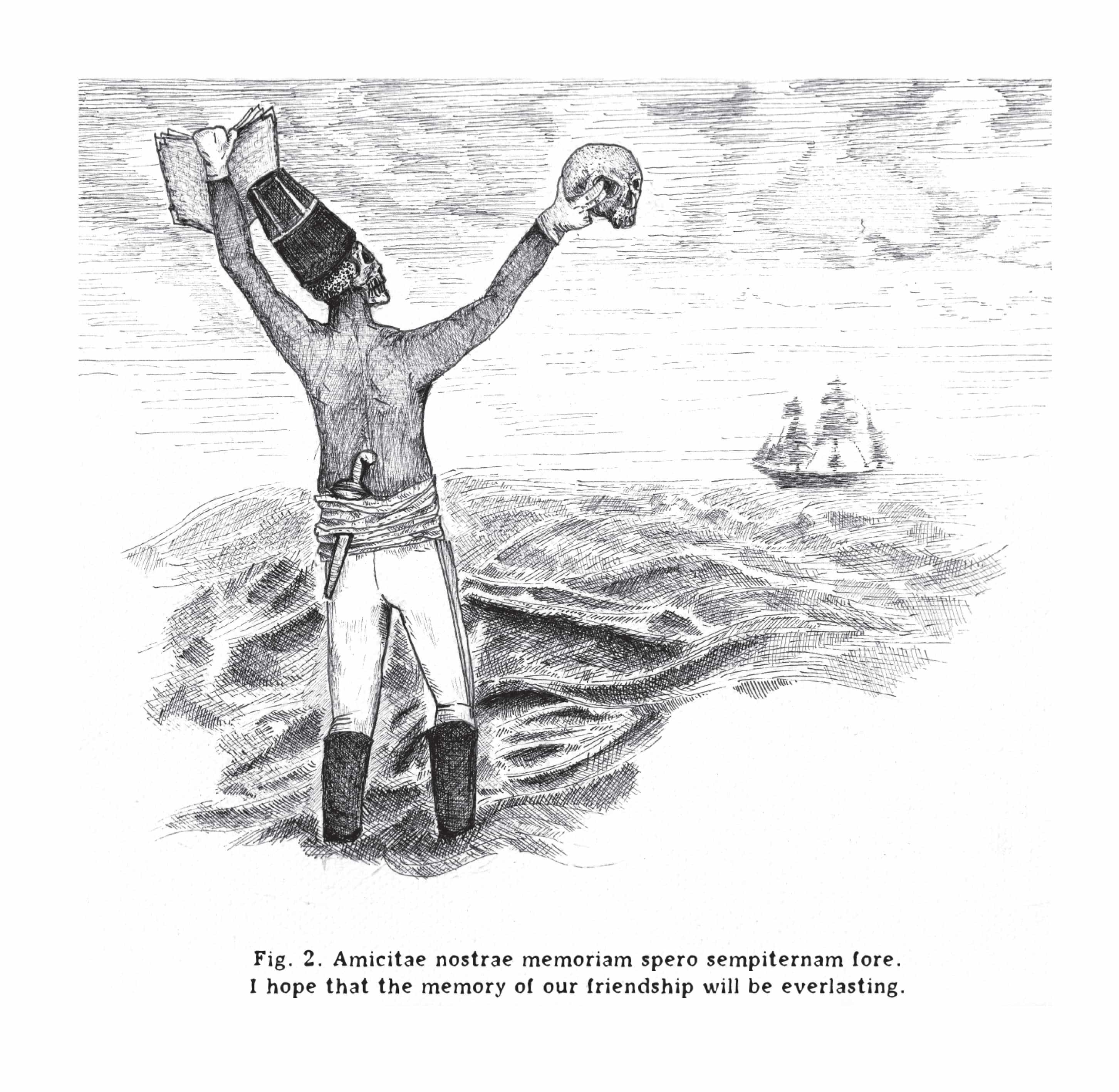

“魔幻现实主义源自非西方国家的现实观,在理解现实方面,这些国家比西方诸国更容易接受魔幻色彩。”艺术家用想象力搭建出虚构的现实,拓展了自己理解现实的跨度,将书写历史时被无视的幽冥、想象和信仰纳入其中。实际上,某些群族或萨满教巫师可以完全凭个人经验去触及现实中不可见的界域,而这些凡人无法肉眼可见的事物能在元库地找到归宿,比如这里常见的虎人,要么站立,要么爬行。元库地的原住民多半是无头人,或者顶着一个骷髅头。据说这是个勇猛无畏的民族,常见的形象是驯马或骑着马头如喇叭一般的马匹。这些草图和画作看上去挺原始的,往往因为荒诞的场景而略带幽默色彩。

未知艺术家所画的“死亡象征”(扬·皮特斯佐恩·科恩肖像)。元库地研究中心收藏。

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

“我的工作方法扭曲了幻想和历史的流动轨迹。” 由于选择的风格和媒材要匹配档案的样式、色彩和材料,更要自然衔接艺术家的叙述,以确保元库地的完整世界及其特征都能保持一致,所以库斯诺的想象力也没法天马行空。不过,当创作的马车开始奔腾,艺术家也会即兴发挥,任直觉飞舞。有些反复出现的图像成为元库地的公认标志,比如扬·皮特斯佐恩·科恩(Jan Pieterszoon Coen):除了他半死不活般的肖像,还有众多草图中的形象以及半身雕像。照片、手工制品或草图中也经常出现虎人的身影。

建构档案材料

椰岛惊魂

未知艺术家(元库地研究中心收藏)

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

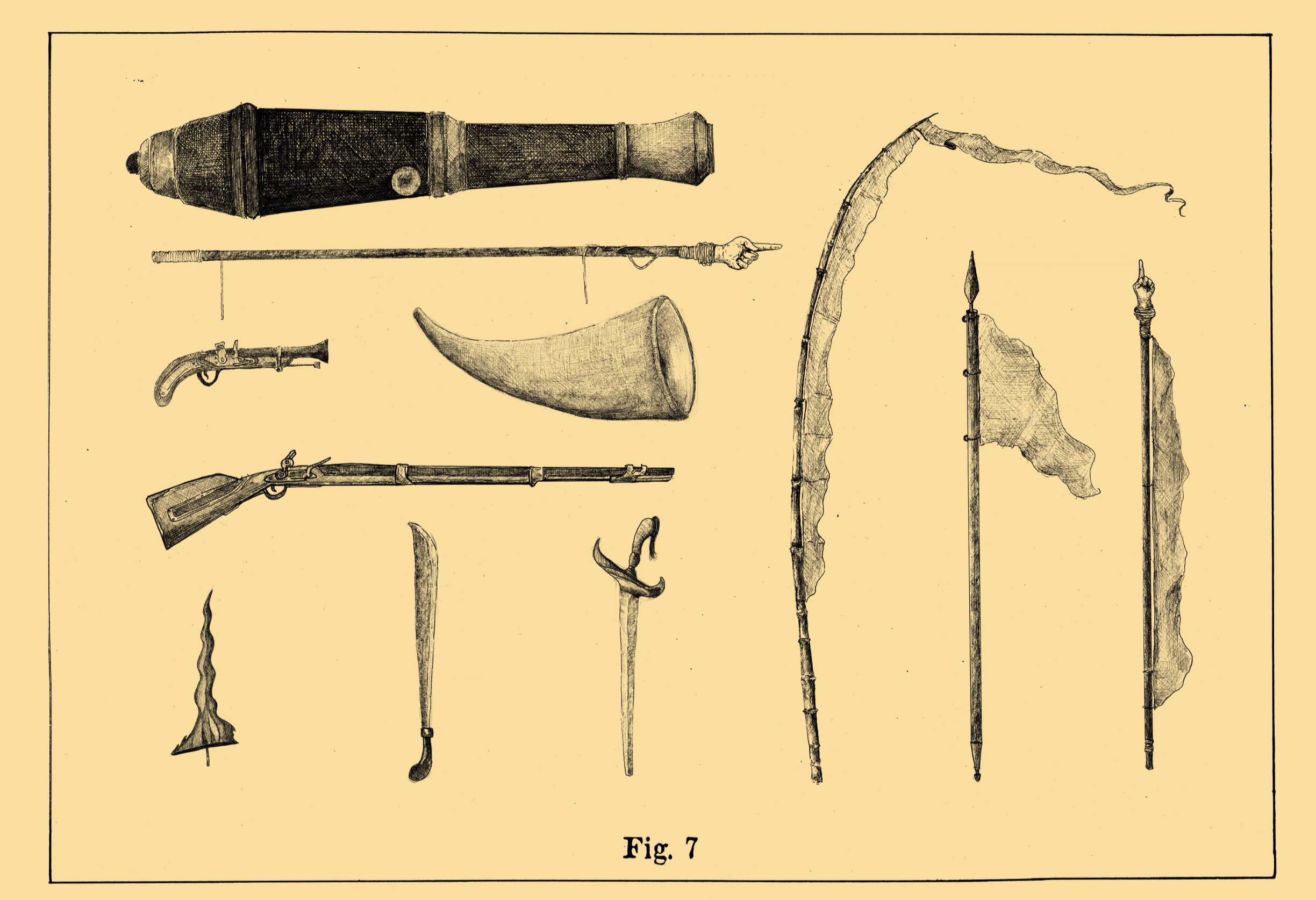

画作“椰岛惊魂”是库斯诺自主创作的档案,不过作品上标注的是“元库地学会(Societas Tanaruncia)1602年出版”。他的创作灵感来自班达群岛居民的悲惨命运——扬·皮特斯佐恩·科恩垄断了当地的肉豆蔻贸易,还下令荷兰东印度公司大肆屠杀岛民。艺术家在作品中打破了通常以热带天堂示人的“美丽的印尼群岛”这一殖民美学:跨越天际,望穿椰林,燃烧的小岛和喷发的火山才是基调。艺术家邀请观众从远处去凝望与深思这场悲剧,仿佛它已无可挽回,或者毫无拯救的必要。回到当下语境中,人们忍不住会想,艺术家到底指向了哪种消极情绪:殖民时期责任心的缺失,亦或印尼政府无力开展体制改革的苍白,还是两者兼有?在2017年举行的“群岛不为人知的故事”展览中,这幅画作被陈列在一枚木制香料盒中,里面还装着成千上万颗班达群岛的肉豆蔻和若干把殖民时期使用的燧发枪。库斯诺觉得,香料“散发出黄金和鲜血般的强烈气味”。

站在死虎前摆拍的村民。1941年5月,万丹省马灵平市(H•巴特尔斯/热带博物馆)。

以及未知艺术家拍摄的照片。

元库地学会之元库地研究中心。

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

艺术家找到了很多斗虎仪式和爪哇虎的照片,通过修图增添了它们的年代感。正如热带博物馆的藏品档案照片“站在死虎前摆拍的村民”,摄于1941年,原作用档案纸打印,而艺术家用Photoshop进行扫描和修图,消除了粗糙的画面纹理,让相中人物更加清晰。然后,他再用元库地的典型元素来点缀,例如照片右下角的喇叭——这种现代性的象征与爪哇的传统生活方式正好形成对比。他把加工后的照片打印出来,浸在红褐色的锈液中,映出艺术家需要的色调,再丢进咖啡豆里,直到照片表面出现如小沙粒般的纹理。最后,他再刷上一层胶水,剪掉边边角角。

斗虎人手工制品(面具)(元库地研究中心收藏)

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

艺术家还负责制作虎人的具体形象和存在证据。他创作了虎人面具和一些手工制品,再制作出包含这些物件的档案照片,似乎它们是在夜晚荒郊野外偶而拍摄到的。图像的轮廓多半模糊不清,画质糟糕,绝对让人摸不清底细。

爪哇虎人明信片,2018

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

探索艺术语言:研究资料的表演式呈现

“你不知道的故事”展览中的“老虎之死和其他空位”,策展人朴祖旺(Joowon Park),2018

韩国国立现代美术馆(MMCA)

由韩国国立现代美术馆和艺术家惠允。文俊熙(Moon June Hee)摄影。

“群岛不为人知的故事”(2017)和“老虎之死”(2017;2018年重装上阵,更名为“老虎之死和其他空位”)有着反差鲜明的展览风格:前者如博物馆般单纯陈列文献和档案,略显枯燥,而后者用充满热情与活力的表演和隐喻手段来诠释斗虎仪式。面对相同的研究成果,库斯诺积极探索别样的艺术语言,从而实现知识的产生和传递。

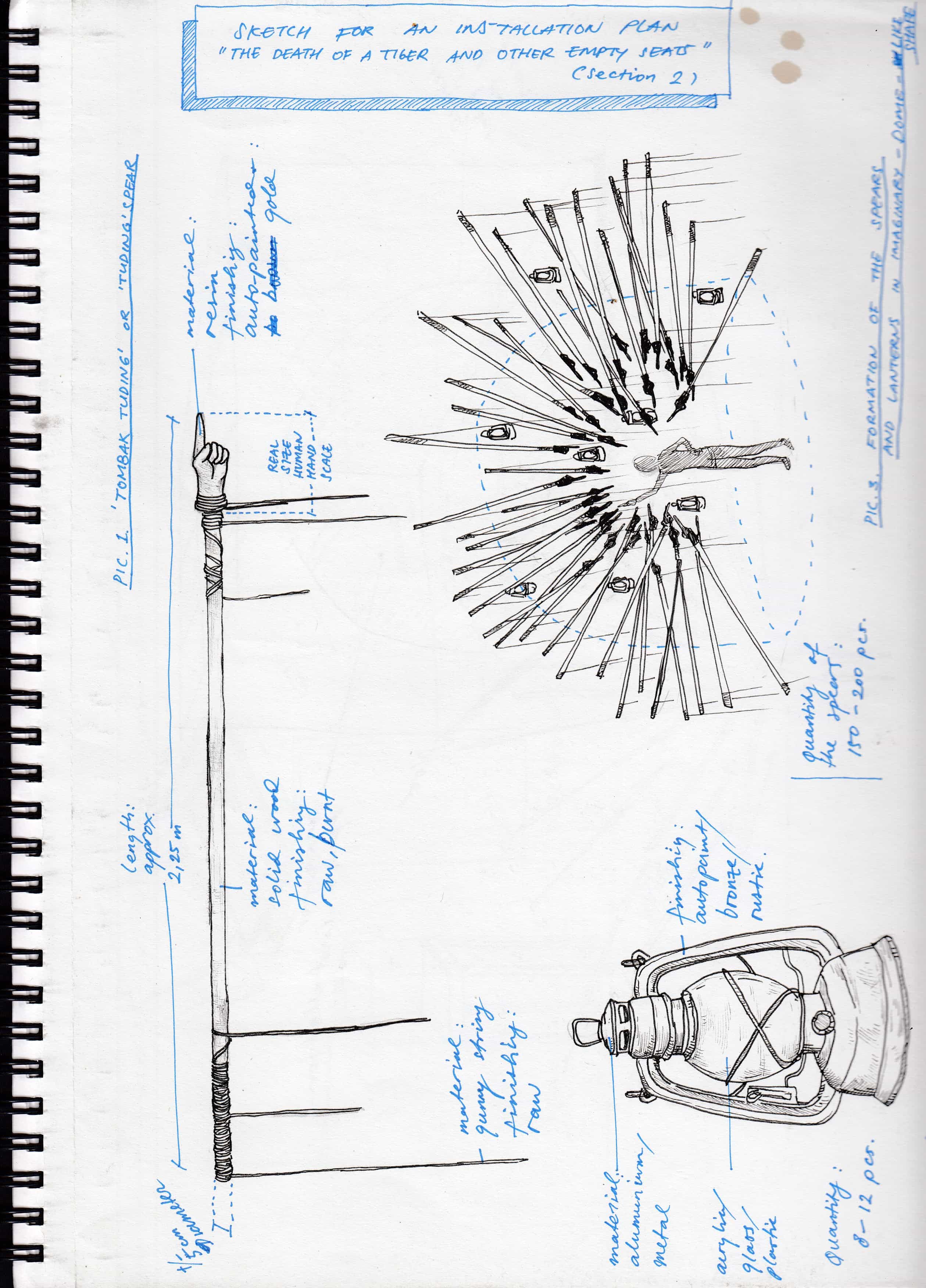

黑暗的房间里摇曳着防风灯微弱的亮光,一群歌手面朝墙壁,相互保持距离围成一圈。在房间中央,捆成一束的长矛悬在天花板上,似乎把“矛头”指向其中一人:表演结束时,他们没有抬起头,而是举起手,竖起一根手指。合唱团唱了一曲受莫扎特的安魂曲第六乐章痛哭之日(Requiem Lacrimosa)启发所谱写的老虎安魂曲:曲中艺术家突出了老虎被人类围攻时的紧张状态。欧洲古典音乐与爪哇斗虎仪式两相并置,两者间的碰撞在歌词的烘托下凸显讽刺意味:“那日我将热泪盈眶/罪人从灰烬中重生/得到最终的审判。”我们再度疑惑该如何解释殖民和封建仪式的当代版本:它是集体、宗教、抑或司法审判?演出重现了正义和约定俗成的法则之下人类模棱两可的角色。这一次,艺术家仿佛想邀请大家加入斗虎的人群,感受这种集体力量的潜在影响,设想自己身处这个给老虎定罪、行刑的群体,感知当中的心态。显然,不论在印尼还是其他地方,这类大规模的集体行为通常会对个人思想产生危险的影响。

装置草图。

由元库地研究中心提摩特斯•安格万•库斯诺惠允。

妖魔化他人和暴力合法化

库斯诺不断地唤醒沉睡中的档案材料,质疑历史遗产和传统印记。其中,他特别关注殖民时期的遗产与当地传统的融合方式,希望通过研究来找寻激发当代特定风格或信仰的动因。元研中心制作的纪录片“他者,抑或和平与秩序” ( Others or ‘Rust en orde’,2017)翻拍了一部讲述与虎人打斗传统的老片子,这部电影应该算是禁片,大部分内容都已丢失。据透露,制作团队根据采访录音重新解读了残存的内容。从创作初始,这部纪录片就是个谜,没人知道当局为什么要禁映原片,也不知道受访者是什么人,就连他们姓甚名谁都得保密。影片用这样的方式登场,立刻在当下的语境中找到了归属,而原片被禁是对新秩序政权的暗示。新秩序政权当权之时,国家严格把控艺术创作,大多数纪录片都是政府出钱拍的,服务于国家意识形态。对于库斯诺来说,他的创作手段能够将影片置于集体记忆和后独裁政权之中,呼应当时举国上下的欢欣雀跃与对深层改革的满满期待。

“他者,抑或和平与秩序”,2017。静像。四声道视频装置。

由艺术家和元研中心惠允。

“他者,抑或和平与秩序”是三部曲,每部各以一组独立的访谈和叙事为主线。受访者一概不出镜,镜头里只有在不同景观中作为化身出现的录音设备,机器就像是泯灭的历史中最后幸存者,传递最后的讯息。乡野景致和乡村生活的当代图片与档案照片交替出现——殖民时期的残旧黑白明信片和文件,或是艺术家自己的草图、卡通和照片。受访者的语气犹豫不决,表明目击者内心的恐惧,令人紧张的背景音乐与话音跳动着一致的节律,加重了作品的神秘气息。三个故事虽各有不同,但都强调了斗虎人仪式和杀害指定人物的积极作用——可以有效地重建社会秩序与和谐。以虎人、萨满教徒或边缘个体为代表的受害者,被视作社会秩序与和谐的破坏者,且需被献祭。不过,第一位受访者似乎对当时的真实情况存有疑虑:那时,他的曾叔公失踪了,然后被关在笼子里,因为他突然变成了“隐虎”,只能等着被处决。

“rust en orde”在荷兰语中指的是和平与秩序,而荷兰殖民者正是利用这一思想来惩戒和压制任何削弱其合法权威的潜在威胁。他们借社会和谐之名,跳过审判程序,大肆放逐并杀害任何被视为“敌人”或“叛乱分子”的民众。按照彼得·布姆加德的说法,这个仪式源自两个互不排斥的原因:一是因为老虎在当时的威胁越来越大,所以要杀死更多老虎,二是为了展示国家权力。无需明示,我们倾向于将残忍的斗虎仪式与更为近代的事件相联系,特别是1965年大屠杀及其历史遗留问题——也就是印共在当时造成的威胁。历史学家罗伯特·克里布(Robert Cribb)特别指出,苏哈托政权利用大屠杀留下的记忆来“巩固权力,并让世人以此为戒:政府会残忍处置敌人,而且在缺乏牢固政权的约束下,印尼人民也会相互残杀。”对于艺术家而言,尽管苏哈托的专制政权已画上句号,但这种压制性强权、意识形态和国家对暴力的合法化一直持续至今。在片中“烧死女巫”这部分,第二名受访者称赞了政府组织的打击行动,认为这种做法可以从集体中除去任何潜在威胁,这也说明人们确实可能会共同采取这种意识形态。此作品可以被视为一种精神宣泄:叙事部分清晰无误地表达出人们对他者的恐惧以及寻找替罪羊的迫切,让人不寒而栗。最终,人们不禁想知道谁是当代的虎人,该如何面对、否认或接受他们与自己的别样性。但这部影片并非以品德教化为目的,受访者证词就像目击者的语气一样,充满着魔幻色彩和怀疑态度:毕竟,这不过是一部虚构的纪录片,里面的访谈也仅是虚构的。

“烧死女巫”。四声道影片“他者,抑或和平与秩序”中截取的静像,2017。

由艺术家和元研中心惠允。

积极的困惑

档案,Tombak Toeding,2018。

由艺术家和元研中心惠允。

库斯诺的作品总是模棱两可,从不用意义明确的符号。就拿老虎来说,它既代表邪恶和混沌,又代表圣人,而且有许多萨满教巫师死后化身为老虎的典故。在印尼文化中,老虎具有错综复杂的象征意义:这种猛兽可以被祖先驯养,甚至能象征国王;布姆加德举了老虎负责开庭审判的例子,在这种情况下,它明辨是非的能力备受人们的称赞。在打斗中,水牛代表爪哇人,而老虎代表欧洲人,如果老虎获胜,当地人自然很失望。从这个角度看,荷兰人选择老虎来给自己的权威正名,而到了打斗结束之际,自己的权力化身又被杀死,真是讽刺味儿十足。同样,把长矛等同于无视审判流程、有失公允地杀害牺牲者的武器(因为老虎已经和另一只动物鏖战一番,筋疲力尽之余还要面对一群人的屠杀),也不尽然。过去,长矛象征着抵抗力量,在爪哇战争(1825-1830)期间,迪潘纳加拉和他的手下就以削尖的竹矛为武器,这据说就“把荷兰人吓跑了”。

这些模棱两可的所指,再加上因真实和虚构档案交织而生的永恒的不确定性,难免会引发人们的困惑,而作品密实又费解的背景则加深了这种感受。从一开始,元库地的方位和名称就带着问号,而艺术家也早早定下了基调:“到目前为止,元库地尚处于科学讨论的灰色地带。”艺术家所做的,就是不断地把疑问抛给读者,不让他们自在。他的学者搭档们一直秉承科学严谨的写作风格,但也一直表达出自己在鉴别信息来源时的疑惑:“元研中心猜测”、“根据目前所有的档案,我们猜想”、“来源难以解释”等措辞给整个研究过程加上了滑稽色彩。除了虚构的元素,艺术家还创造了叙事空白,而且只提出了一种碎片化、非线性的历史研究方法,在时空两个维度上打破了既定的因果关系。如此这般,他特意在自身打造的历史构想中留白,让观众构建自己的叙述。此外,对艺术家而言,困惑是面对制度和复杂问题的必然产物。“不得不承认,这是完整体验的一部分。”

元库地的历史,2018。

由艺术家和元研中心惠允。

横跨虚构与现实的创作可以激发批判性思维,而且就像免责声明所说的一样,观众能够更积极主动地把握眼前的作品和档案。因此,这种亦虚亦实的困惑反而能吸引观众,让他们能积极面对不断出现的两难困境,这就和阅读一本魔幻现实主义流派中的怪异小说一样:我们应该戴上现实主义的滤镜去欣赏作品,弱化其艺术和魔幻色彩,从而做出理性的解读,还是应该从纯粹的艺术角度来品读,哪怕这么做会忽视作品对当代社会的质询?诚然,这是个无解的难题,因为艺术家刻意规避了任何形式的二元性。同样,尽管当今大多数与档案打交道的艺术家创造出“反档案,所以反叙事”的说法,但库斯诺既没有质疑任何叙事,也没有比对不同的叙事模式,因为虚构属性所引发的第三元打破了二元性,让任何二元简化的形式回归复杂状态:殖民时期的传统不会打破更早期的传统,因为前者依后者而建。这种复杂性不可避免地引致困惑,但它也仅是反映了现实的复杂性。

结语

库斯诺的研究实践源于自己试图重新激活、质疑和解构现有档案资料的愿望,以便揭示历史长河中被忽视或隐藏的史实,照亮它们在当今印尼社会中留下的印记。他用艺术和时不时暗含讽刺的方式来诠释历史和社会科学语言,表明自己渴望探索全新而独立的知识生产模式,从而使与西方模式相异的思想和观念得到肯定。他的实地考察和协同式工作促进了调查工作的进展,为研究历史的成果找到当下的意义,从而搭建起殖民体系、传统印尼仪式和信仰、当地精英的权力结构以及当今印尼社会特定模式之间的纽带。

库斯诺的研究成果与虚构创作密不可分,而最终,真实和编造的档案合二为一,成就了艺术创作。在多元叙事中,观众只要认真地用批判性眼光阅读所有现存资料,就可以在不同叙述中穿行,获取重要的史实。最重要的是,他的作品集合能够鼓励人们去深入了解印尼历史,质疑历史的建构,挑战构成国家身份和社会的意识形态。通过他的多元艺术语言和艺术实验,人们可以丢掉现实世界的基准和参照点,切身体会到拓展现实构想的必要性。现实主义与怪异、理性与信仰、科学与魔幻——两两之间的融合鼓励人们超越任何形式的二元性,号召大家接受表达和视角的多元性。

库斯诺的研究型艺术实践反映了东南亚一泛在趋势:艺术家日益频繁地开展民族志和历史研究,特别是为了更好地把握当今复杂的现实并质疑国家历史叙事的建构。

希望你我友谊的记忆长存

草图,2017

由提摩特斯•安格万•库斯诺惠允