赵仁辉,野鸽(Columba livia),木框亚克力三明治装裱,42x29.7公分,2018年

所有图片均由艺术家和香格纳画廊惠允。

“当世界碰撞”(2017-2018)是1983年出生的新加坡艺术家赵仁辉为2018年台北双年展创作的复合媒材装置。[1]作为艺术家在台湾、希腊和德国开展实地研究的艺术记录和创作成果,该作品在全球化、大规模移民和快速城市化的语境下,质询人类与自然及动物之间矛盾而复杂的关系。作品多为与昆虫、害虫、两栖动物和鸟类有关的照片和手工制品,呈现方式如同自然博物馆的馆藏。

该装置作品由批判性动物学家研究所(ICZ)呈现,这是赵仁辉于2008年虚构而成的科学和多学科平台,实际上它起源于1996年,当时,中日两家动物研究机构合并,中方和日方各有一名研究员提出并实现了该研究所构想。通过批判性研究动物学,研究所旨在“推动反传统、甚至激进的手段来理解人与动物的关系。”[2]艺术家毫不掩饰虚实结合的做法,在研究所的整体框架下创作了自己的大部分作品,并将精心分类的作品展示在研究所网站上。[3]他的研究实践致力于研究自然世界及其与人类错综复杂的关联。

“当世界碰撞”的独创性在于艺术家并置不同的研究成果,构成批判性叙述,并抛出面向人类自然观和环境政策的对立视角。话语部分以艺术作品随附的文字说明而呈现,起到支撑并连结叙述的重要作用,而艺术家对作品的策划和安排更是加剧了横亘于人类与非人类物种之间自相矛盾的间隙。

创作语境和艺术驱动力

抗击入侵物种

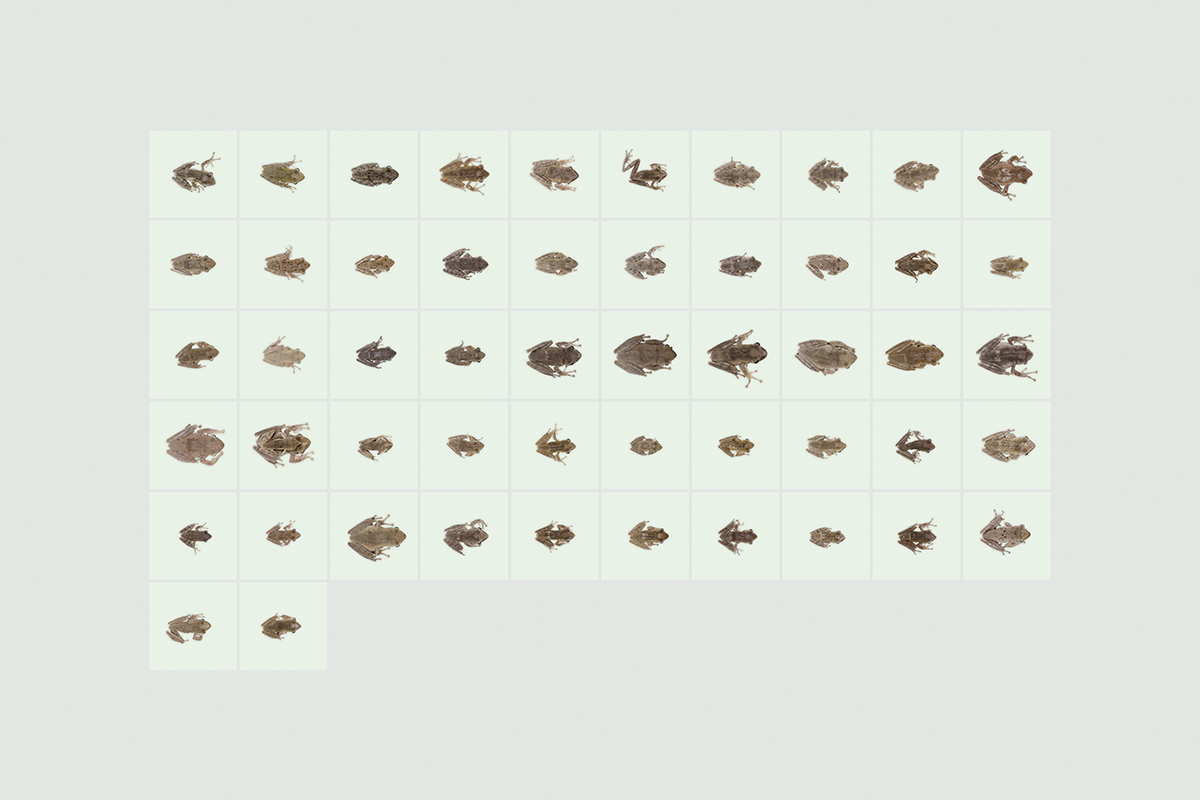

在台湾,赵仁辉研究了政府为鼓励居民消灭入侵物种、保护本地生物多样性而采取的激励措施。入侵物种指的是“建立新巢域,并在其中繁衍、扩散及持续生存,以至破坏原生环境的物种。”[4]虽然物种入侵早就存在,但全球化导致其数量剧增,现如今,人类贸易和交通带来的迁移物种几乎遍及世界所有角落,甚至可以说是无处不在。台湾更是如此,其特定的岛屿生态系统让它更容易受到入侵物种的威胁,它也是受两栖和爬行动物入侵影响最突出的地方之一。[5]政府的应对之道就是推行了针对神圣的朱鹭(African Sacred Ibis)和特定种类的蜥蜴、青蛙的一系列清除计划。[6]如岛民一旦捕获或猎杀外来蜥蜴,就可获得奖励,外来蜥蜴中包括绿鬣蜥(又名美洲鬣蜥),它们初到台湾时被当成宠物饲养,但因成年时身形过于庞大,被很多饲养者弃于野外。[7]同样,2011年出台的清除计划鼓励居民和志工及时通报斑腿树蛙(spot-legged tree frog)的踪迹,这种源自印度和印度支那半岛的蛙种有极强的繁殖力,而且没有天敌,所以威胁到本地蛙类的生存。[8]艺术家在实地研究期间曾与台北动物园的志工一起捕猎该蛙种。

赵仁辉,绿鬣蜥(Iguana iguana),木框亚克力三明治装裱,60x40公分,2018年

无论是相关政策的实际效用,还是入侵物种对当地生物多样性的真正影响,都有待评估。以神圣的朱鹭为例,“环保人士尚未找到其危害当地生态的任何证据”[9],此外,尽管人们担心绿鬣蜥会破坏农作物、影响农业发展,但也没有证据表明该物种直接危害了本地生态系统。[10]鉴于此,清除计划的目标令人迷惑:似乎本地生态修复工作掺杂了更多的人类关切和经济考量。在何种情况以及何种条件下可以将某个物种归为“威胁”类别?实际上,在某地濒危的物种,一旦换个地方,就会沦为有害的入侵物种。[11]

无法明确的问题

在声明中,赵仁辉回顾了上述防控措施在人类中心论视角下的意义,认为入侵物种的泛滥在很大程度上是人为的。[12]由于这种看似“显而易见”抗击入侵物种的共识得不到批判性的质疑,所以艺术家用自己的作品来发声。对他而言,以保护其他更有价值的非人类物种之名来杀害某些非人类物种,这种做法本身就是有问题的。为什么本地物种比其他物种更有价值?为什么人类取代自然来做决定?赵仁辉无法解答这些复杂的问题,因它们取决于不同情况、不同环境,但身为一名艺术家,他觉得有必要从批判性角度提出这些问题。

赵仁辉,圣诞岛,自然而然II,选自“圣诞岛,自然而然”系列作品。 150x100公分,亚克力三明治装裱,,2015年

早在2015年,赵仁辉就以印度洋圣诞岛的自然生态和生态系统为主题,

创作了一件回应上述问题的作品。[13]岛上大部分地区已被改造成自然保护区,居民被迁走,以便科学家研究岛上不寻常的地区性动植物群。尽管人类在此生活了150年,它们仍得以相对完好地保存下来。艺术家对人类渴望控制大自然进化过程很感兴趣,人类将自然视为静止不动的存在,去否认大自然的内在变化。“我们都想保护自然,但却无法分辨什么是自然的,什么是不自然的。”他还指出,一段时间后,某些外来物种可能会被“顺化”从而不再被视作威胁。

“我认为只有人类从生与死的角度去思考自然。而自然界中,生命循环往复生生不息。也许我们应该开始认识到,自然有其自身的发展方式。当动物入侵某个空间并大量繁衍时,通常意味着原生系统已被破坏。”事实上,“新型生态系统”就此形成[14],内外生物杂交,催生出繁盛的多样性,赢得“新荒野”的称号。[15]这种观点与自然资源保护主义专家和恢复生态学家的观点背道而驰——他们希望恢复生态系统的原始面貌,并不考虑自然的韧性及自身演进和适应的能力。

此外,说到保留原始面貌,我们指的是哪种生态系统?在美国,恢复生态学家试图根除或限制入侵物种的生长,以使受损的生态系统恢复到“欧洲裔美国人登陆之前的状态”。[16]他们选择的做法显然值得商榷,并且具有高度的政治倾向。

与自然的矛盾关系

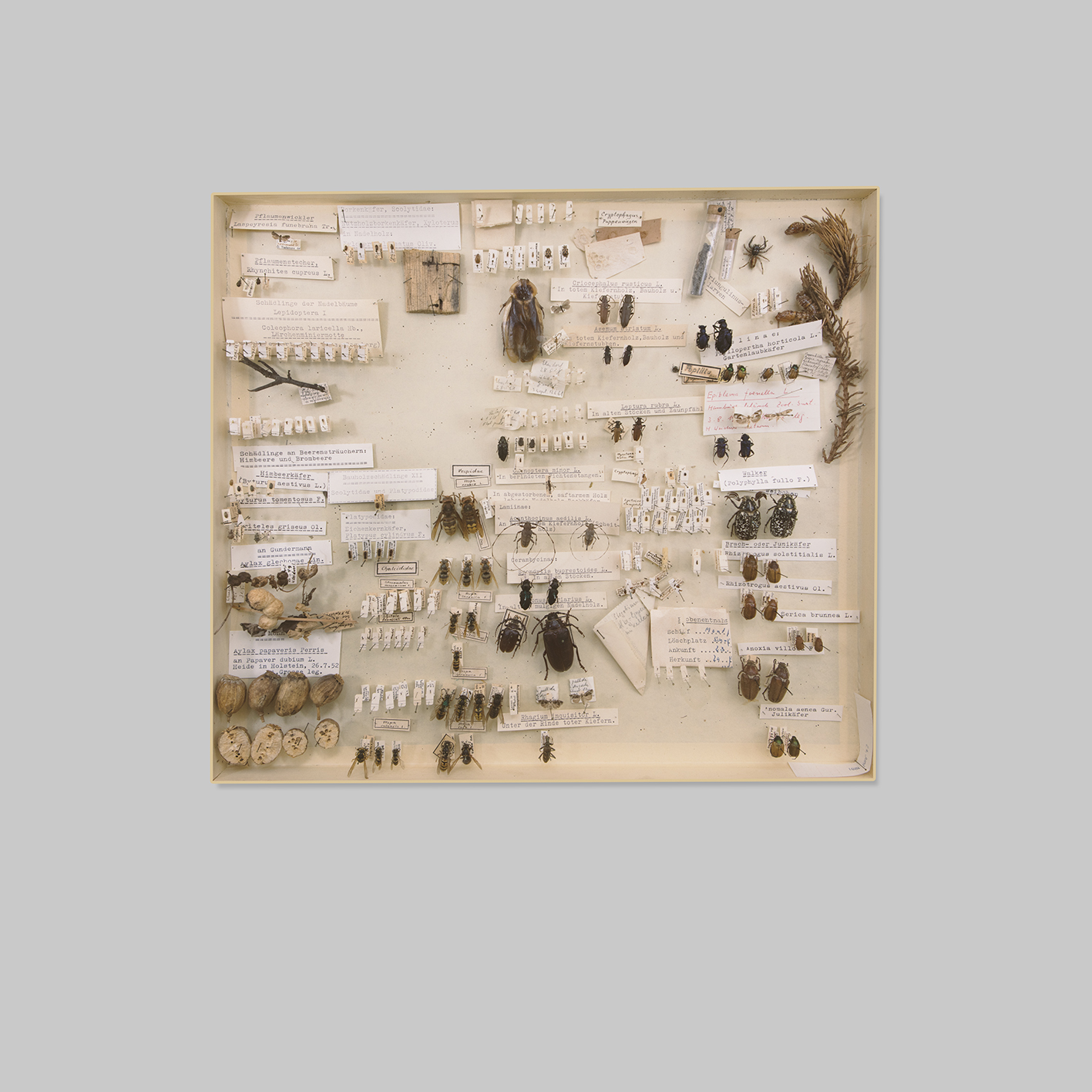

何为自然?自然应有或不应有什么特点?与入侵物种的斗争体现了人类在这两个问题上构建的特定观念。人类致力于消除外来物种之余,还将许多昆虫定义为无用且具危害性的,并因此要消灭它们。德国昆虫学家赫伯特·魏德纳(Herbert Weidner,1911-2009)尤其主张这一观点,他按照昆虫的滋扰程度将其分类,告诫人们要使用杀虫剂消灭所有昆虫,以保障人类的未来。[17]他收集了200多种物品,比如家具或巧克力盒,上面都留有“虫害”的证据,并严谨地将它们分类,德国人的做法呼应了赵仁辉口中的“偏执性强迫”。艺术家在汉堡参加驻地项目时发现并记录了魏德纳收集的物件,将它作为“当世界碰撞”装置中的重要内容。[18]

赵仁辉,威胁我们生存的动物,第18号未分类托盘,木框亚克力三明治装裱,30x30公分,2018年

为了更完整地叙述当下人类与自然之间矛盾而复杂的交集,赵仁辉还在装置中加入了自己在雅典和台北研究城市中受伤鸟类时的所见所得。两地的市民会把受伤的鸟儿带到野生动物康复中心去治疗。有些鸟儿撞到汽车或者建筑玻璃外墙,还有些被市民开枪射中。这种境遇恰好呼应了装置作品的标题,人类与自然发生碰撞,尤其是在当代城市环境中展开交锋。

在这三个例子之中,在当今的环境话语之外,非人类物种仍然受人类的控制,即便出发点是“好的”,这也延续了西方自然与文化之间的分野。就艺术家看来,这两个世界之间从来没有分界线,它们不断地纠缠于愈发复杂、多变和相互依赖的关系中。“当世界碰撞”正是这些矛盾和张力的表达。

艺术创作的新加坡语境

赵仁辉,自然博物馆,展览现场。新加坡国际艺术节,2017年

赵仁辉在新加坡生活和工作,这是一个以绿化环境政策而闻名的国家。尽管国家高度发展,城市化率高,新加坡仍为其干净、绿色的“花园城市”形象而深感自豪。[19]多年来,艺术家深入研究新加坡特有动植物的进化历程,并从当地环境中获得了源源不断的灵感。“自然博物馆”(2017年)也是一件装置作品,涵盖了19世纪后期以来与新加坡岛域自然历史有关的文献、档案、手工制品、标本和艺术作品。除了在新加坡的殖民史语境下关注自然外,赵仁辉还在都市环境中观察自然,从而再次揭示了人类与非人类物种之间复杂又矛盾的关联,以及人类试图控制城市环境的不变主张。题为“公鸡会打鸣三次”的照片特别契合“当世界碰撞”的主旨:一只“临刑前”四处乱飞的红原鸡,其罪名是它制造噪音扰民”。[20]红原鸡作为家养鸡的祖先是新加坡特有的物种,虽然一度在这里销声匿迹,但因为激励性的环境政策最近又重新出现。

赵仁辉,公鸡会打鸣三次,照片,2017年

这些地方性政策主要是为了吸引投资者,赵仁辉觉得自然被披上了功利性的外衣,沦落成没有任何自主权的装裱。“在新加坡,几乎每棵树都被登记在册。[21]每个人都想为自然做出有意义的贡献,但人类必须掌控一切。街头的灭虫车随时可见,就好像老百姓深受虫害一样。我希望在新加坡挖掘人与自然间不可预知的故事。”

赵仁辉的父亲种植了数百个盆景,老人家的这份热情是人类试图掌控自然的完美写照。艺术家一直对大自然着迷,曾经在新加坡动物园拍摄笼子里的动物。之后,他开始打造自己的叙事,通过批判性动物学家研究所的研究架构,用更多元的方式解读自然。他曾就读于新加坡淡马锡理工学院,之后又先后毕业于伦敦艺术大学坎伯韦尔艺术学院和伦敦传媒学院的摄影专业。

艺术家的研究维度

非科学视角

乍一看,批判性动物学家的研究所科学可信,赵仁辉的研究亦准确无误。所有图片和材料都有详细记录,包括拉丁学名、科学描述和语境背景。每个主题的分析都秉承了系统性视角,用“面面俱到”来形容也不为过。研究所网站还邀请人们加入研究团队,并建议访问者参观研究所的实验室。

有位评论家这样写道:“赵仁辉最出名的地方就是用虚构的批判性动物学家研究所搭台,再让具有迷惑性的伪纪录图像披着‘研究’的戏服去唱戏。[22]打着引号的“研究”指向艺术家代入的怀疑主张——据说他刻意模糊了现实与虚构的界限,让人难以对他的实践进行分类。确实,他曾用照片记录了冒牌研究人员或研究小组从事的虚构探险,并深入研究了假想科学家在挖掘出新物种或发明新自然门类后的成果。[23]然而,在深耕虚构线索之余,艺术家怀揣对自然历史的真实情感,与真正的科学家开展合作,研究真实存在的博物馆藏品。赵仁辉的做法与库斯诺的元库地研究中心也不太一样,既没有免责声明,也没有在虚构的学术期刊上大张旗鼓地刊登艺术家及其研究成果的照片,尽管库斯诺的做法也只是为了艺术创作。[24]实际上,赵仁辉并不在意人们信或不信他的研究,也没有把自己看做研究者或科学家。“我不认为自己的研究可以像科学家那样帮助人们理解自然。科学无法让我在项目中收获足够的体验,我希望能有更广阔的视角。”对他来说,最重要的是找到解决具体问题的正确方法,而这种视角通常需要搭建虚构的叙述。

赵仁辉,白唇树蛙(Polypedates braueri),木框亚克力三明治装裱,40x60公分,2018年

虽然“当世界碰撞”不包含任何虚构元素,但艺术家还是毫不客气地借用科学语汇。每件艺术品的文字说明都介绍了所拍摄标本的学名和生平,还解释了它们与展览的相关性。比如说神圣的朱鹭(Threskiornis aethiopicus)的介绍:源自埃及,于1984年从台湾某动物园出逃,此后在野外繁殖。但文本既没有科学参考文献,也未说明资料来源或艺术家的工作方法。艺术家认为科学框架可以让自己解读自然的独特做法站稳脚跟,因为“业余人士或宠物爱好者”得不到重视。艺术家还汇总了展览中的台湾元素,起了个雄心勃勃的标题——“台湾动物指南”。照理说,如此响亮的标题能够证明作品的科学性,但装置与详尽的动物志相去甚远,而且其文本依据正是讽刺之处,毕竟所呈现的都是被政府政策消灭的动物。

整体上看,装置作品的展陈效法了西方自然历史展的经典风格,而照片的取景和摆放则模仿了自然科学工作者的拍摄技巧,还原了他们显而易见、秩序井然的客观性。实际上,大多数照片是赵仁辉与当地机构合作、用博物馆内的动物标本拍摄而成的,因为他没时间去野外拍摄所有的动物。某些模仿元素似乎表明艺术家用批判性眼光看待这些传统、老套的表现手法,刻意与其保持距离。不过,作品并未直接质疑这些科学规范和思维框架,甚至没有挑战纪实摄影的合理性。它针对的是人们一直以来表现自然的方式:现代西方观念奢望能通过界定和了解自然来控制自然。由这种想法衍生的的传统模式规约了我们对自然的呈现。艺术家并没有背离科学语言,而是用它来构建叙事框架,最终在更延展的自然历史语境中找到发展脉络。

无处不在的实地研究

赵仁辉远赴汉堡、雅典和台北进行实地研究,磨练出“当世界碰撞”这一艺术结晶。[25]有几本参考书极大地影响了他的研究理念,比如环境文学作家弗雷德·皮尔斯(Fred Pearce)笔下的《新荒野》(New Wild)、环境地理学教授伊恩·罗瑟勒姆(Ian Rotherham)著的《入侵与引进的动植物种》、美国朴门永续设计师陶·奥里安(Tao Orion)以及日本农学家和哲学家福冈正信(Masanobu Fukuoka)的著作。[26]在开展驻地研究之前,艺术家也在网上研究了可以在当地完成的工作类别,熟悉了这些城市的语境背景。但他倾向于从对话和经验中获取第一手资料,而不是依赖网上肤浅的介绍,所以实地研究仍然是他最器重的工作方式。“一旦和当地人交流,你就会发现网上的信息是被曲解的。”通过与当地科学家、环保人士、社会活动家或志愿者的对话,他掌握了无法凭一己之力获取的信息。

赵仁辉,一夜之间收集的斑点树蛙(Polypedates megacephalus),亚克力三明治装裱,74x111x6公分,2018年

赵仁辉的实地研究分为两组既独立又相关的活动:拜访当地的自然历史机构和参与当地动植物的相关活动。在台湾拍摄的照片来自特有生物研究保育中心、国立东华大学或台北市野鸟学会等机构的收藏。他还两次和台北市立动物园的志工一起去捕捉入侵青蛙,被抓到的50多只青蛙先在艺术家的相机下留了影,然后变成动物园内住户的食物。艺术家深知参与这些实践的重要性。他知道本土物种愈发稀有,于是采用了亲力亲为的做法。志工全力以赴地保护本地蛙种,通过与他们的交流,艺术家得以更好地了解志工的工作动力。

在雅典,赵仁辉参与了野生动物保护协会(ANIMA)的工作。[27]在这个救助受伤鸟类的地方,他知道志工每天要运送多少受伤的动物。他和兽医一起看X光片,了解鸟类受伤的原因,例如断翅或枪伤。他也试图在台北寻找类似的机构,最终,他找到了台北野生鸟类保护区,从而在不同城市间搭建起共通的纽带,也延续了研究的完整性。在这两个城市,受伤的动物都装在开孔的纸板箱中,艺术家决定将这些纸箱作为在都市环境中人类与鸟类互动的隐喻。

赵仁辉,选自魏德纳收藏中的菸草粉螟,木框亚克力三明治装裱,30x30公分, 2018年

在最后一站汉堡,艺术家与赫伯特·魏德纳的偶遇成就了他迄今为止“最令人愉悦的发现”。赵仁辉在此之前对魏德纳一无所知,但德国人的独创思维和收藏规模着实震撼了他。魏德纳详细记录了昆虫对人类日常生活可能产生的所有影响,并收集了服饰、家具、食物、谷物等物品,作为虫害的证据。于是乎,赵仁辉给这些人工制品拍了照,记录了科学家的自然观以及他试图消灭所有昆虫的执念。尽管魏德纳是城市生态学的先驱,[28]但他的作品并不为人所知,鲜有的几篇介绍其收藏的文章也都用德语撰写。在这种情况下,与科学家邂逅的唯一方法就是走进他的收藏,这也在很大程度上形成了装置的构想。

赵仁辉采用了累积式的关联研究法,每件艺术作品的产生都以前的作品作为养分。比如说2015年,他与加州食品与农业管理局资深昆虫生物系统学家马丁·豪瑟博士(Martin Hauser)一起参加了该州的实地研究,从而萌生了对昆虫的兴趣。用艺术家的话来说,这位科学家介绍了苍蝇不为人所知的世界以及它们与人类生活的关系,让自己大开眼界。他的研究催生了装置作品“苍蝇喜欢黄色”(Flies Prefer Yellow, 2015),更为更多的昆虫学研究开辟了新路。我们可以把他的诸多作品视为在批判性动物学家研究所的框架下羽翼渐丰的开放性网络,映射着自然界各物种的相互关联和不断变化的界线。

研究成果的艺术转化

赵仁辉,当世界碰撞,展览现场,台北双年展,2018年

记录档案,设计叙事

通过艺术家的策划,以艺术手段记录下来的研究成果被并置呈现于“当世界碰撞”中。在作品“雅典之鸟”中,赵仁辉把源自野生动物保护协会的X光图像拼贴成一幅大照片,展示在灯箱中。关于魏德纳的系列作品“The More We Get Together (II)”则是这位德国科学家藏品的照片集。每张照片都配有中性色调的简洁背景,突出了昆虫毁坏人类物品的某条证据:被蛀虫啃咬的巧克力,甲壳虫损坏的木片,还有根据食物偏好和农作物破坏程度(大米、小麦、树皮)来分类的害虫样本。照片构图一致,整个作品系列也体现出同样的风格。最后展出的“台湾动物志指南”也是简洁背景下的一组照片,拍摄了台湾各自然科学机构收藏的入侵物种标本。赵仁辉希望保持这种不带感情色彩的中性色调,以免观众被动物所处的环境分散了注意力。大多数动物背对着观众,与它们在博物馆橱窗中的姿势一样,但也和受伤鸟类骨架的摆放姿势产生呼应。还有一张大幅照片,集齐了台北市立动物园一晚之内抓到的52只青蛙。当时,艺术家把青蛙放在白盒子上依次拍照,之后稍作编辑,把它们拼贴到同样的白色背景下,如同青蛙的证件照合集。除此之外,艺术家把志工在市内救助伤鸟时使用的空纸箱堆在房间的某些角落和画廊中央,形成了一件装置。有几个纸箱围着一只泡在酒精中的棕色安乐蜥标本,当地居民抓住这个入侵者后,便将它送往国立东华大学自然资源与环境研究系保存。赵仁辉在展览现场的操作几乎全靠个人直觉和判断,通过巧妙的布置来实现作品间的对话。

赵仁辉用自己的研究成果搭建艺术叙事,用批判性的视角串联不同的故事,凸显了当代人类与自然之间的矛盾和复杂。照片、空纸箱和装置策划既托起了叙事,也成为叙事的物化要素,讲述了一个具象视角下抑或毁灭、抑或保存的自然。他的想法就是用有别于科学家的做法来展示非人类物种的尸骸,重点突出人类在发展过程中与这些物种的纠缠。除了出现在档案照片中、站在鱼类洄游发源地的台湾渔民,展览可谓“空无一人”。到目前为止,艺术家从不主动拍人,因为他觉得,人类和非人类物种出现在同一个画面中本身就是错误的。但是,不在场的人却在实体周围的空间如阴魂不散般萦绕,而在场的自然,哪怕是真实可及的客体,也在展览中诡异般地无影无踪。

传统自然博物馆的策展实践

赵仁辉,神圣的朱鹭(Threskiornis aethiopicus),木框亚克力三明治装裱, 60x40公分,2018年

越来越多来自不同领域的学者都表明,基于现代性的自然观念已无法反映当下的现实。其中突出的一点就是人们在深刻批判将自然与文化分割的做法之余,还提出了更具包容性和相互依存的概念,以期重塑自己与非人类物种的关系。[29]在这样的语境下,赵仁辉反其道而行之,复制自然博物馆的陈列方式来体现人类与自然界在当代的来往,着实让人惊讶。为何还要走自19世纪起就深深植根于西方思维模式的老路呢?

也许正是因为这种做法与当今的新式自然观相去甚远,所以艺术家极端而又矛盾的呈现方式得以脱颖而出。事实上,自然反倒是缺席展览的,它只能从代表自然的表现物中略见一二(被昆虫损坏物体的图片或标本照片),唯一的例外是入侵的青蛙,反正它们已经死了。说到现场摆放的空纸箱,确实空空如也,因为人们曾经用纸箱搬运伤鸟,所以充其量就是自然所留下的痕迹。这种装置拉大了观众与所示物种间的距离,给人一种无法逾越、不可逆转的感觉。我们透过博物馆的陈列橱窗来观察自然,就像在动物园观赏动物一般,很安全,但又被完全隔开。

真正的自然生机勃勃、日新月异,而我们所面对的是一动不动的死亡之景。无需明示,在博物馆保藏自然和本地物种象征着被封禁的尘世,展厅中央漂浮在底座上方的安乐蜥标本就是最犀利的证明。被展示的物种多半背对着观众,脆弱无力,被人类逐出了自己的生活环境,它们整整齐齐地挂在墙上,和死于猎枪下的悲催猎物无异。其消极沉默似乎指向无形的暴力。在埃及,神圣的朱鹭是智慧的象征,但在这里,脆弱的它们挤成一团,威严不复。从牺牲者的姿势来看,其中一些物种自带令人不安的光环属性。“雅典之鸟”中有近70只鸟的透明骨骼,似乎能在黒暗中发出光亮,类似于宗教场所中雕刻的圣像。然而,这种展示方法使它们回到过去,回到无法触及的世界。

赵仁辉,雅典之鸟,X光照,210 x 140公分,2018年

展览的布置效仿了科学语言特色和博物馆展陈风格:整洁有序,物种分类摆放,依据系统化的方法拍照记录。秩序、分类、控制……自17世纪初兴起的欧洲现代自然观既视眼前,当然也包括它觉得科学终有一日能揭开自然奥妙的痴心妄想。这种自然观体现了还原主义的主张,将自然降格为可以科学观察、理解并装在盒子里贴上标签的物品。所以说,装置指向人类对知识的无尽渴望,从而追求控制自然的本领,这在数百年来不曾改变。

此外,空纸箱也是个隐喻,指代了大多数人类与自然关系之中的肤浅做法,特别是在“拯救自然”方面。装置将矛头直指不可否认的伪善或愚昧。空纸箱在展厅内随处堆放,说明我们只会拿现成的东西来拼凑,缺乏长期政策,没有思维方式的转变:我们只乐于修修补补,但不停地扑杀昆虫,建出导致飞鸟扑墙的玻璃墙体建筑。因为啃食庄稼的害虫对人类构成威胁,所以它们的标本被单独摆放,但这些庄稼被种在人类采用单一农作方法而破坏并重新利用的土地上。人类不断做出选择,自然一直是牺牲品。

赵仁辉,台北市野生鸟类学会——2017年12月14日,黄尾鸲,成鸟,人为因素(粘鼠板),新竹。纸箱,2018年

展览的布置就像用老生常谈的旧剧本,演一出旨在激发思维的荒诞模仿秀。和我交谈时,赵仁辉建议关掉自然纪录片的解说词,从而对科学话语发出挑战。同样,如果我们不阅读他提供的文字和叙述,情况会怎么样?从这些孤零零的、与自己的起源和历史隔绝的物种身上,我们又能学到或读懂什么?肯定所知甚少。这些动物看起来都一样,不论是入侵种、本地种还是伤员,都被做成干尸,不再是活物。从一只死鸟身上,或者从受伤鸟翅的X光片中,我们能寻得什么?我们可以想象它啼鸣或繁殖的方式吗?虽然作品被叫做“台湾动物志指南”,但观众在展览里见不到鲜活的动物,只有人为构成的图像。自然展中并无自然,出门才有。赫拉克利特(Heraclitus)有句名言:“自然喜欢隐藏起来”。[30]希腊人早就知道系统的科学方法无法解开自然的奥秘。展览里有一张色彩艳丽的蓝鹊(Blue Magpie)的大幅照片,堪称无法捉摸的大自然的最佳写照。鸟儿背对着观众,似乎完全无视他们的存在。漂亮而修长的蓝色鹊尾占据了整个画幅,给自己的主人披上了华丽的羽毛外套。有些鸟因为姿势不自然而引来观众的笑声,但蓝鹊靠自己的高贵气质和充满神秘的华丽而与众不同,拒绝任何形式的控制。

赵仁辉,中国蓝鹊(Urocissa erythroryncha)和台湾蓝鹊(Urocissa caerulea)的杂交种,木框亚克力三明治装裱,90x60公分,2018年

人类中心论与政治

所以说,赵仁辉的装置并非直指自然,而是关照人类对自然的看法。保护自然和本地物种,或是救助被人类都市生活所伤害的鸟类,这些都是人类单方面的决定,昆虫或鸟类一直以来都并无话语权。而自然观念因时而变,在不同的文化中各不相同。[31]展览中出现了两种不同的概念:此前提及的科学方法(获取知识以实现控制),以及一种浪漫但颇具政治性的观点,把自然升华为人类必须追忆的理想化秩序与和谐。研究美国荒野的环境历史学家罗德里克·纳什(Roderick Nash)表明,人类的自然观在很大程度上是为伦理和政治服务的。[32]所有保护自然的政治策略的潜台词都是“我们要恢复自然最理想的状态”。这种理想状态和自然一样,显然是人为构建而成的,意味着长久以来,世界必将在和谐之后陷入混乱。

赵仁辉,仓库害虫,木框亚克力三明治装裱,30x30公分,2018年

在美国,有些环保主义者希望回到自然“绝对原始、未遭破坏的状态”,这种说法不仅很空想,还很有问题,因为“原始”一词的定义还有待商榷。[33]在许多情况下,界定这种状态等同于界定民族起源和认同。任何本地的东西都变成了民族的象征。以新加坡为例,在独立之后建立现代化国家的过程中,它以瑞士为原型,打造了特有的、被人类驯化的环境。1968年,开国总理李光耀宣布:“我们建设了国家,取得了进步。但说到最为突出和最有意义的成功标志,莫过于我们成为东南亚最干净、最绿色的城市。”[34]新加坡各地的保护政策不仅遵循了这一目标,也贯彻了李光耀打造“热带花园城市”[35](其后调整为“花园中的城市”[36])的愿景。[37]尽管展览中可以见到入侵物种或人类口中“难以驾驭”的物种,但观众看到的只有秩序:每个物种各就各位,被困在封闭的盒子或相框中。这是否意味着自然保护政策的实施成功地驯服了无节制的自然生长?是不是自然与人类世界的碰撞,哪怕结果残忍无情,也能够势如破竹地恢复秩序?

艺术家超越了前文所述的人类中心论和批判性的视角,并以提莫西·莫顿(Tim Morton)提出的“没有自然的生态学”理念为起点,摆脱了狭义的自然观和将自然拟人化的做法,[38]他把重心从自然转向了自然与人类的交锋,寻求两者在构想自然和应对自然上的冲突,从而拓宽了思路,用更广阔的的视野去解决当今复杂的生态问题。

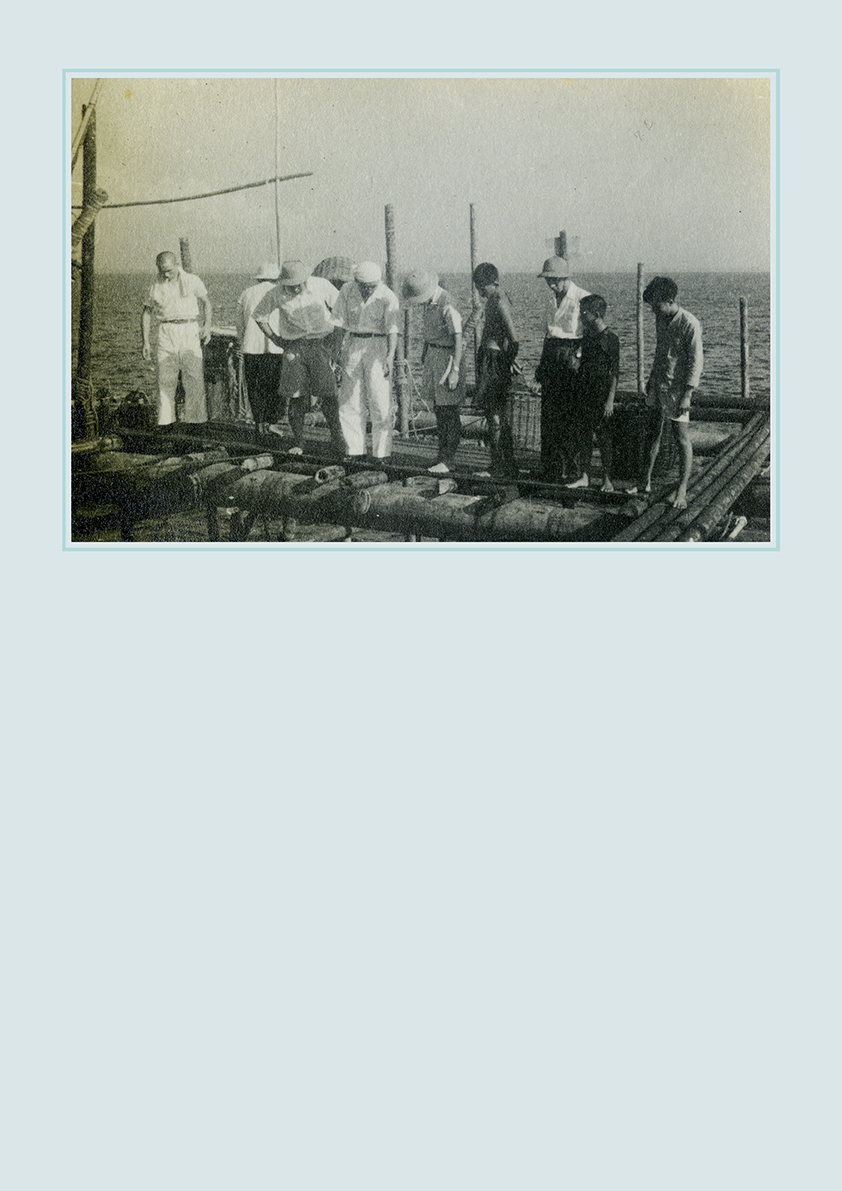

赵仁辉,罗非鱼(国宝),木框亚克力三明治装裱,42x29.7公分,2018年

赵仁辉,艺术家个人收藏的档案图片,木框亚克力三明治装裱,42x29.7公分,2018年

艺术史学家T.J.德莫斯(T.J. Demos)反思了一些当代艺术家试图应对当今生态危机这一现象,告诫我们不要肤浅地只关注眼前的问题,也不能忽视这种紧急状态的根源。德莫斯与坚持主张不同领域相互依存的布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)一样[39],鼓励我们把现在的生态问题置于更广泛的背景下,从历史、文化、社会和政治等维度去切入。[40]尽管赵仁辉的创作主要集中在近期的艺术实践上,他也明确要求我们去考虑每个物种及其当前状态——它应是更长一段历史时间下与人类行为、措施、文化互动的结果。比如,我们知道新加坡现在最常见的罗非鱼源于二战时新加坡日占时期以及新加坡和台湾之间的大量走私贸易。通过能够映射人类历史、乃至身份和构造的全新视角,我们能更好地走近这些物种。相互依存的线索和连接是装置的核心,却没有视觉和艺术上的表现方式:一切仅以话语形式存在,而且只能用两张并置的照片中意会:艺术家自己收藏的台湾渔民档案照片与一条罗非鱼的照片。从整体上看,矛盾之处在于作品虽然强调全球物种迁徙和流动的影响,却依旧采用了缺乏活力和流动性的表现方式。

最后,从政治角度出发,把入侵物种和清除政策的隐喻用于个人以及殖民和种族政治的范畴,将原生或迁移人口视为对特定“本地”人口的威胁,从而为排斥政策找到理由,显然是很吸引人的,不过赵仁辉的作品并没有直接提及这点。

结语

“当世界碰撞”用艺术手法记录了赵仁辉在汉堡、雅典和台湾的实地研究以及自然与人类间的各种碰撞。艺术家的实践主要包括两部分:为实地研究中发现的档案材料重新搭建框架和语境,并用叙事将不同的故事串联起来。作品把重心放在人类有迹可循的相互破坏行为上,但也唤回更广阔的的语境框架,并在其中塑造了这些复杂且时常矛盾的关系。

作品的话语部分被印在传单上,分发给观众,成为传递叙事的关键媒介,因为这种历史性视角无法依赖直觉从作品中直接发掘。就观展体验而言,观众直接面对现如今关于自然的矛盾话语。在展览的语境下,自然博物馆的老旧模式提供了具有关联性的框架,凸显了人类和非人类物种在不同领域得以共存的巨大差异。所有的文献照片都旨在加强每个物种的孤立性,指向它们的非自然化的状态。以实体示人的物种看上去既无本体性又无自主性,早已不再是“生”物。面对人类妄图掌控一切的意志和欲望,它们无力也无言以对。在生态政策和人类干预自然进程的可能性方面,如此极端的表现形式挑战泛在、人为构建的自然观。

因此,尽管有越来越多的批判性后人类和生态话语提醒我们不能把思维框定在人类与非人类的分野中,但该装置作品明确告诉我们,这种旧格局依旧很突出,表达在城市的日常肌理中。赵仁辉呈现的人类社会既没有自然,却又努力追寻早已逝去的完美自然。彼此碰撞的不仅是自然界和人类世界,同样的碰撞也出现于现代自然观和该观念的当代构想、生态和自然观、政治与自然、信仰与现实之中。

[1]以”后自然:美术馆作为一个生态系统”为主题的第十一届台北双年展由吴玛悧和弗朗西斯科·马纳克达(FrancescoManacorda)策展(2018年11月至2019年3月)。

[3]本文基于作者于2019年5月对艺术家的采访和2020年夏的邮件往来完成。所有引述艺术家的内容均来自上述对话。

[4]Mack等. “生物入侵: 原因, 流行病学, 全球后果和控制”. 生态应用杂志 10(3) 2000:689.

[5]李阁桓等. “台湾入侵种两栖动物和爬行动物名录及种群变化趋势”. 动物分类学期刊Zookeys829:86, 2019.

[6]如需了解台湾所有入侵物种的详细信息, 请见李阁桓等合著的“台湾入侵种两栖动物和爬行动物名录及种群变化趋势”. 动物分类学期刊Zookeys829:85-130, 2019.

[7] “嘉义市拿出赏金鼓励市民猎杀入侵蜥蜴”, 中央通讯社英文网站Focus Taiwan, 2016年9月7日, https://focustaiwan.tw/society/201609070013. 部分大学也派学生参与名为”猎蜥计划”的行动. 请见台北时报报道”昔日爱宠鬣蜥困扰高雄地区”, Jonathan Chin撰文,2016年4月16日.

[8]Chang I-chen和Sherry Hsiao, 台北时报报道”县政府号召民众通报入侵蛙类”, 2018年4月26日.

[9]Chen Kuan-pei和WilliamHetherington, “非洲白鹮巢穴控制失效: 环保人士”, 台北时报报道, 2018年3月21日, https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/03/21/2003689734

[10] “尽管没有证据表明美洲鬣蜥对本地野生生态的威胁, 但成年美洲鬣蜥可以在数日之内夷平农田里的作物, 严重破坏人类农业发展”, 摘自李阁桓等合著的“台湾入侵种两栖动物和爬行动物名录及种群变化趋势”. 动物分类学期刊Zookeys829:102, 2019.

[11]英国环境记者弗雷德•皮尔斯在研究波多黎各蛙时强调了界定物种保护状况的复杂性, 请见Fred Pearce, “波多黎各蛙的奇特案例”, 人类世杂志, 2016年10月, https://www.anthropocenemagazine.org/2016/10/the-strange-case-of-the-puerto-rican-frog/

[12]摘自ICZ官网: https://www.criticalzoologists.org/worlds/index.html

[13] “圣诞岛, 自然而然” (2015). 请见https://www.criticalzoologists.org/christmas/index.html

[14]弗雷德•皮尔斯将这些新生态系统定义为“由本地物种和人类引进物种全新搭配后组成的系统,但系统的发展不依赖人类行为。”请见Fred Pearce, “波多黎各蛙的奇特案例”, 人类世杂志, 2016年10月, https://www.anthropocenemagazine.org/2016/10/the-strange-case-of-the-puerto-rican-frog/

[15] “新荒野”一词出自弗雷德•皮尔斯于2015年出版的书籍: “新荒野:入侵物种何以拯救自然”.

[16]Stuart Allison, “生态恢复中的入侵物种悖论”,选自“入侵和引进的动植物种: 人类认知, 态度和管理方式”, Ian D. Rotherham编, 泰勒和弗朗西斯集团, 2011, 268页

[17]研究者曾经提出过城市生态学的雏形概念,他将昆虫分为四类:破坏食物、破坏木材、破坏原料、危害人类。

[18]收藏属于汉堡大学动物博物馆(现为自然历史博物馆的一部分),魏德纳博士曾于此担任策展人。

[19] “花园城市”的概念最早由新加坡前总理李光耀提出。请见Lena Chan著的”城市中的自然”, 选自”新加坡的设计规划: 实验性城市”, B. Yuen和S. Hamnett编, 劳特里奇出版社: 伦敦和纽约, 2019年.

[20] “因居民抱怨其噪声, 在新民道闲逛的24只小鸡和雄鸡被人道毁灭”, 请见2017年2月的新闻报道:https://mustsharenews.com/endangered-chickens-singapore/

[21]新加坡树木登记网站https://exploretrees.sg/实际上,新加坡大部分动植物都受法律保护并登记在册。请见Heng Lye Lin著的“花园中的美好城市——新加坡的环境法和治理”, 新加坡法律研究杂志, 2008:106.

[22]为了用一致的叙述将”自然博物馆”装置中所有的陈列物品联系起来,赵仁辉虚构了名为Francis Leow的自然科学工作者,并将后者的档案纳入自己的装置。如需导览和展览介绍,请见Yee Marcus著的”自然博物馆”, 亚太艺术杂志, http://artasiapacific.com/Magazine/WebExclusives/TheNatureMuseum?fbclid=IwAR3suOz0_05CeJXE_ETwQmJXZPynW6LJU8XbvwyGrgJ_NwZSpaoJwVStQ4w

[23]请见安格万•库斯诺艺术创作研究和艺术家创建的元库地网站: https://www.tanahruncuk.org

[24]2011年,科学杂志《发现》刊登了赵仁辉拍摄的伪装昆虫照片。这些照片来自艺术家专门研究叶䗛(俗称叶虫)的”伟大的伪装者”系列(2009年),相关报道请见: http://artasiapacific.com/Magazine/88/RobertZhaoRenhui

[25]2017年,赵仁辉受雅典Fast ForwardFestival邀请,为该市的自然叙事打造一件特定的装置作品;2018年,艺术家在汉堡参加了新加坡歌德学院资助的驻地研究项目,主要研究自然历史博物馆(CeNak)旗下的汉堡大学动物博物馆的昆虫馆藏;同年,他受台北双年展的邀请,为”后自然:美术馆作为一个生态系统”这一策展主题创作新作品。

[26]Fred Pearce. “新荒野:入侵物种何以拯救自然”. Beacon Press, 2015; Ian D.Rotherham. “入侵与引进的动植物种”. 劳特里奇出版社, 2013; Tao Orion, “在抵御入侵物种之外: 生态恢复的朴门永续对策”. Chelsea Green Publishing, 2015; 福冈正信. “一根稻草的革命: 自然农法简介”. Rodale Press, 1978.

[27]请通过ANIMA官网https://www.wild-anima.gr/en/了解详情.

[28]英国动物学家和动物生态学家查尔斯•埃尔顿(Charles Elton)被更多人视为入侵生态学的先驱,详见其1958年著的”动植物入侵生态学”。

[29]请参考Philippe Descola, Donna Haraway, BrunoLatour, Tim Morton等学者的作品和理念.

[30]引自Daniel Graham的”赫拉克利特残章”第123篇, “自然喜欢隐藏起来吗? 赫拉克利特残章B123 DK”,古典文献学, 卷98, 第2期, 2003年4月.

[31]如需了解东方自然观的发展史,请参考Robin George Collingwood著的”自然观”, 牛津大学出版社, 1960.

[32]Roderick Frazier Nash, “自然的权利: 环境伦理发展史”, 威斯康辛大学出版社, 1989.

[33]Stuart Allison, “生态恢复中的入侵物种悖论”,选自”入侵和引进的动植物种: 人类认知, 态度和管理方式”, Ian D. Rotherham编, 泰勒和弗朗西斯集团, 2011, 273.

[34]Heng Lye Lin, “花园中的美好城市——新加坡的环境法和治理”, 新加坡法律研究杂志, 2008: 104.

[35]引自Heng Lye Lin著的“花园中的美好城市——新加坡的环境法和治理”, 新加坡法律研究杂志, 2008: 68.

[36]李光耀, “从第三世界到第一世界: 新加坡的故事 1965-2000: 李光耀回忆录”, 新加坡: 名创教育, 2000

[37]Lena Chan, “城市中的自然”, 选自”新加坡的设计规划: 实验性城市”, B. Yuen和S. Hamnett编, 劳特里奇出版社: 伦敦和纽约, 2019: 117.

[38]Timothy Morton, “没有自然的生态学: 重新思考环境美学”. 哈佛大学出版社, 2009.

[39]请见Bruno Latour, “我们从未现代过”, Catherine Porter译,哈佛大学出版社, 1993.

[40]T.J. Demos, “反抗灭绝”, 余像杂志, 卷47, 第3期, 14-20页, 2020.