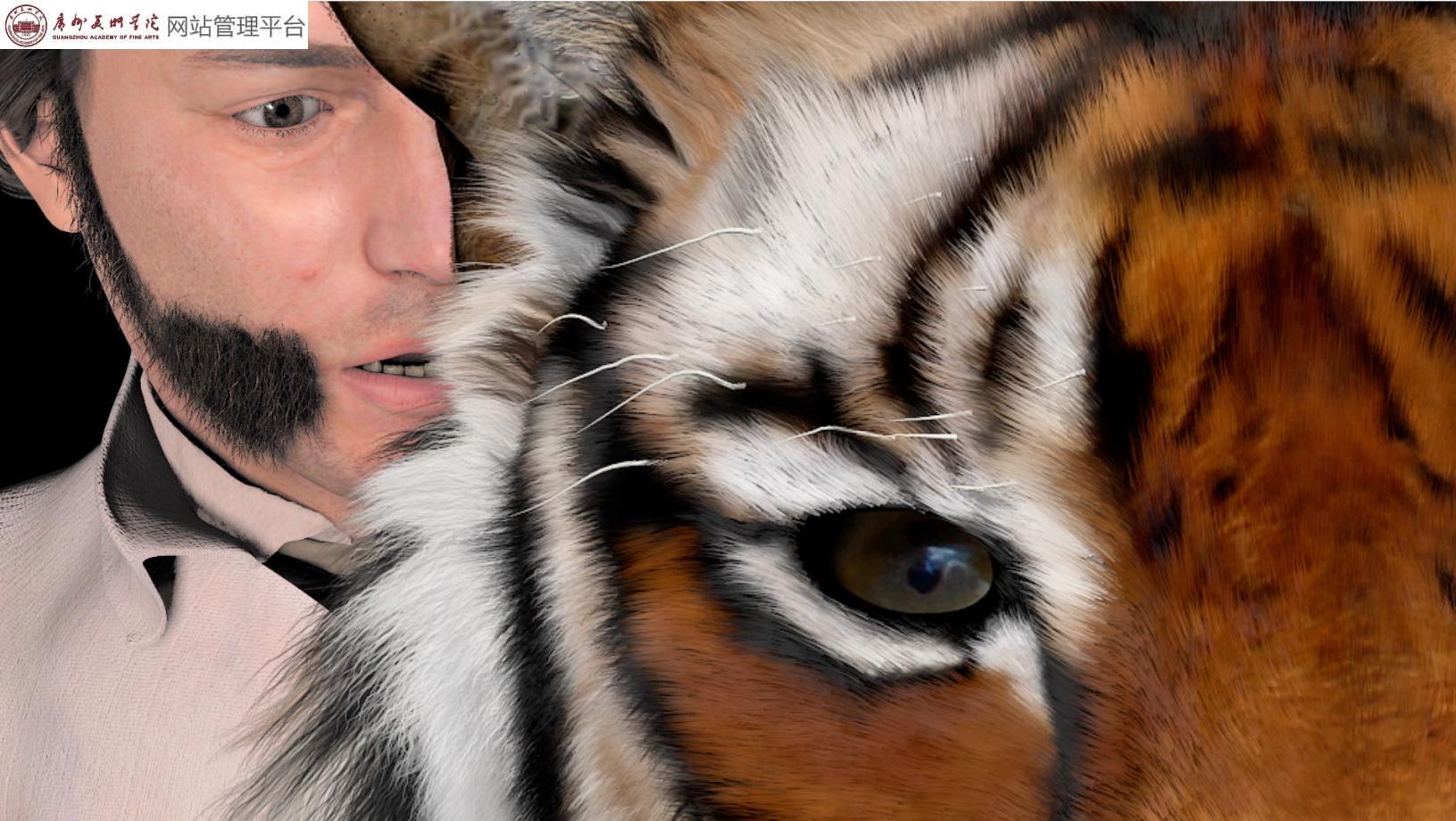

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(虎跃日上)

所有图片均由艺术家惠允

“一只或几只老虎”(2017)为何子彦以东南亚老虎为主题的系列创作划上句点。这个始于2012年的研究最终围绕着老虎这一真实却又神话般的动物形象,完成了四幅不同的作品:由一位传统马来舞者演绎的重金属音乐会“伤心老虎之歌”(2012),包含皮影戏在内的戏剧表演“一万只老虎”(2014),动画视频“两只或三只老虎”(2015),最后是结合并完善了前作诸多元素的双频道视频装置“一只或几只老虎”(2017)。通过计算机生成老虎与人类间的二重唱,作品致力于表达两者之间的暧昧关系,并着重探索了它在新加坡殖民和后殖民时期的象征性表达。

这组艺术作品也标志着艺术家进行中的、对东南亚更大规模研究的正式起点,该研究被统称为“东南亚批判性词典”(Critical Dictionary of Southeast Asia)。他所说的“项目生产者”或艺术平台,是一个围绕字母自由组织的开放式矩阵,旨在探索东南亚作为一个区域实体应当具备的本质——假设这点是存在的。鉴于单一的作品难以反映出这一本质的多元性和复杂性,“东南亚批判性词典”采用了多种以对话而共生的艺术形式。除了强调术语在建构现实维度时的表现,该过程也赋予它实质性,从而使那些边缘中更为边缘的存在能够进入人们的视野。

出生于1976年的新加坡艺术家何子彦生活和工作于东南亚的核心地带。他的研究动力来自对学术的热情,但也源于自身艺术创作所处于的后殖民和专制政权语境。他从早期创作中就开始探索不同的视觉和声音语言模式,期望用知识的艺术形式,同时挑战殖民和后殖民的二元思维方式。他的艺术实践启发了基于新颖、想象和解放的多元知识概念,将理性与信仰、传统与技术、自然与文化、宏大叙事与个人记忆、中心与边缘等纳入其中。

创作语境和艺术驱动力

T代表老虎

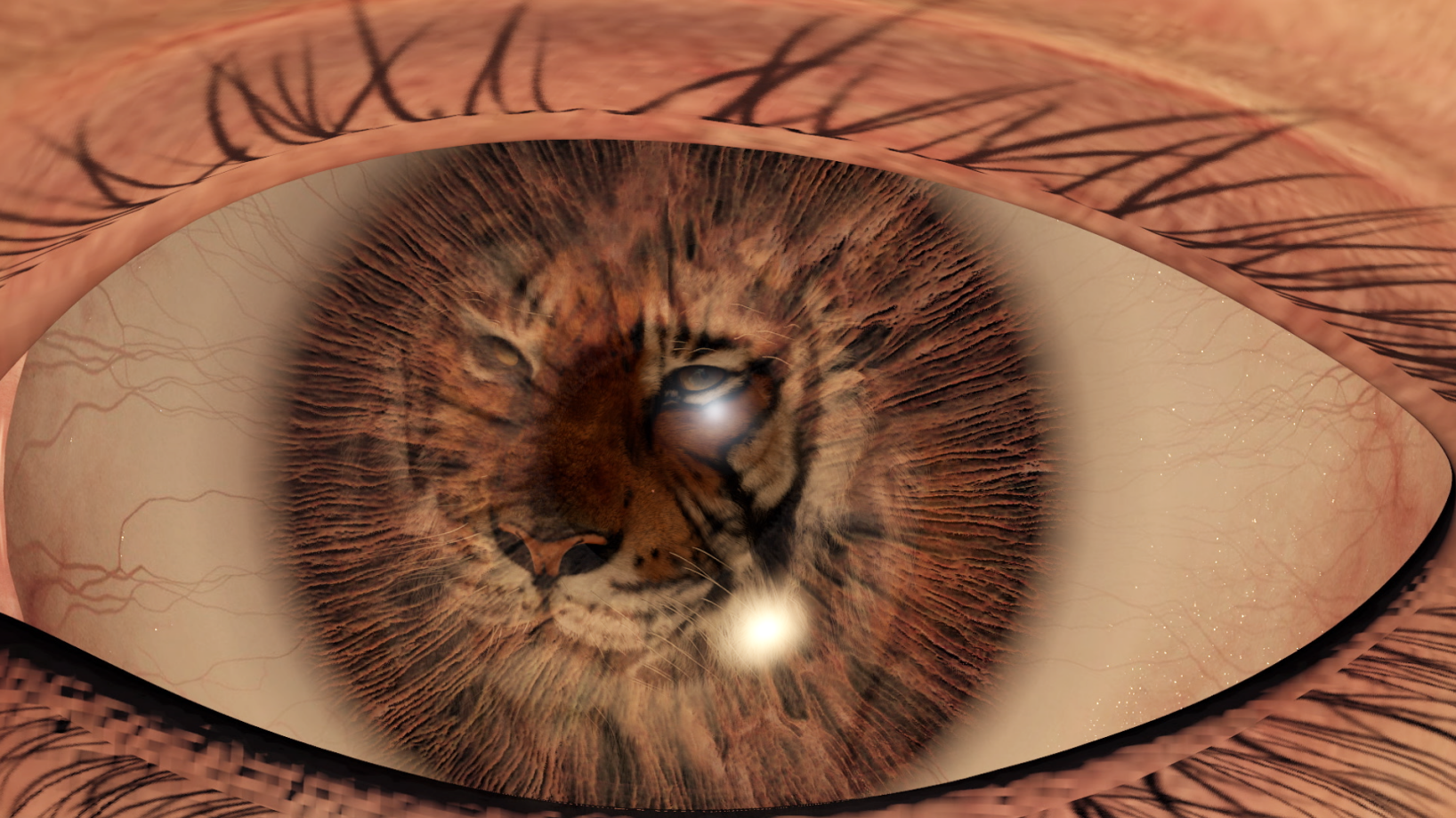

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(虹膜)

何子彦反对任何线性形式,所以他的词典以字母T而非A打头也就颇为合理了。这里的主词条是T代表老虎(T for Tiger),主要考察东南亚老虎的历史以及它们的隐喻和神话表现。

早在智人抵达该地区之前,马来半岛、苏门答腊岛、爪哇岛、巴厘岛和婆罗洲就共同形成了名为巽他陆棚(Sunda Shelf)的单块陆地,老虎无需跨海就能穿行于不同地界。因此,当人类在距今约10万年时首次登陆时,他们立即将这些动物视为自己的先祖,并把它们放在宇宙学的中心位置。

在马来世界的原住民文化中,老虎是鬼魂或神灵般无形力量的具现,与人类保持亦敌亦友的关系。在任何情况下,它们都让人类感到敬畏。老虎一般象征着荒野,有时也被视作邪恶的化身,但在该地区的殖民化之后,它们又与强大的欧洲人、甚至王室宫廷联系起来。老虎总是趁人不备从后袭击,这让它们的恶名更盛。哪怕老虎很厌恶人类的气味,基本上不会捕食或猎杀人类,人们还是觉得它凶狠残暴,所以那些袭击人类的老虎被特别叫作食人虎。老虎也可以表现为虎人(weretiger),一种跨越生死界限,或者更准确地说,是一种游走于文明与荒野之间的半人半虎生物。爪哇对虎人的信仰自19 世纪初起就有文字记载,不过也有来自中国的资料表明,马六甲早在15 世纪初就出现了虎人。只要穿过一条特殊的溪流,人或虎就能完成形态上的转变,而水元素与这种转变息息相关。萨满和虎人也经常被拿来比较和视为同类。

伴随着拓殖以及殖民地提高生产力和开垦耕地的需要,人类开始把老虎视为威胁,为了赏金去诱捕或猎杀它们,还破坏了它们的生存栖息地。为了展示自己对荒野和自然的掌控权力,殖民者大肆狩猎,同样导致了老虎的消亡。特别是在爪哇,荷兰殖民者接管了一种名为斗虎(rampog macan)的传统仪式,让老虎在王室庭院中互相厮杀并被公开处决。到了二十世纪初,老虎在新加坡几近灭绝。

T代表经纬仪

海

海

因里希‧莱特曼,“被打断的新加坡道路勘测”

木制版画,1865

1819年,托马斯·斯坦福·莱佛士爵士(Thomas Stamford Raffles)率领英国人在新加坡境内开埠,并将这个岛国变成英国皇家殖民地。虽然老虎经常生活在森林的边缘地带,但似乎直到19世纪30 年代清整土地并探入森林深处修建种植园之时,英国人才发现它们的存在。1825 至 1860 年间,为了解决劳动力短缺的问题,殖民者引入了数千名印度囚犯,其中大部分是男性。在新开垦的土地上工作,这些工人有可能遇到老虎,因为工作地点位于丛林边缘。随着越来越多的工人成为老虎的盘中餐(或死于疾病和疲劳),殖民者又派船送来更多的接替者,却没有记载死亡人数。对于这种现象,艺术史学家凯文·蔡(Kevin Chua)表示,“殖民初期的新加坡是建立在劳工的幽魂之上的。”,而何子彦也时常将这句话用在自己的艺术作品中。

针对以东南亚地区老虎变迁史为主题的系列作品,艺术家的创作出发点是他在新加坡国家美术馆看到的一幅版画,上面描绘了一只老虎同印度囚犯们以及新加坡首任公共工程总监乔治·德拉姆古尔·科尔曼(George Drumgoole Coleman)的邂逅。德国艺术家海因里希·莱特曼 (Heinrich Leutemann) 在1865年的版画作品“被打断的新加坡道路勘测”(Road Surveying Interrupted in Singapore)中描绘了1835 年英国勘测小队被这场突如其来的对峙所打断的情景:一只跃出丛林的老虎把勘测小队吓得不轻,成员纷纷摔倒在地。在构图的中央,艺术家呈现了一台用于道路修建、地图绘制和边界测定的测量仪器——经纬仪。这台仪器因此象征着以土地清整、资源开采剥削和控制为基础的殖民化进程。在这幅版画中,老虎似乎并未袭击人类,而只是想破坏勘测设备。

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(经纬仪)

站在一旁的科尔曼是名典型的白人,穿着一身白色西装,他不仅负责市政工程,也是监狱管理的一把手:当时,公路、教堂和监狱建设其实是互补的,因为干活的工人实际上都是监狱里羁押的印度囚犯。当时的新加坡以拥有最先进的监狱而闻名,有一套成熟完备的囚犯监视和奖励体系,让他们通过监视和告发狱友来获取奖励。蔡教授认为,被剥夺政治权利的囚犯过着接近于动物的生活,他们代表了以生命为代价建设起新加坡的工人群体:不为人知,也无人问津。从这个思路来解读作品的话,老虎的形象就建立起了囚犯与动物世界之间的联系。这位艺术史学家将老虎和其他动物的灭绝与新加坡目前仍然合法、像剥夺权利一样剥夺罪犯生命的死刑关联起来。艺术家表示,在结束了英国殖民半个世纪后的今天,仍有三十多万建筑工人继续为新加坡的基础设施和房屋建设作出贡献。这些人大多来自孟加拉国,多半生活在社会边缘,拿着过低的报酬,没有任何社会保障。虽然观众可能更关注莱特曼版画中老虎与殖民者的相遇,但何子彦旨在突出囚犯的角色,并反思至今还将他们困阻其中的权力关系。

走进神话

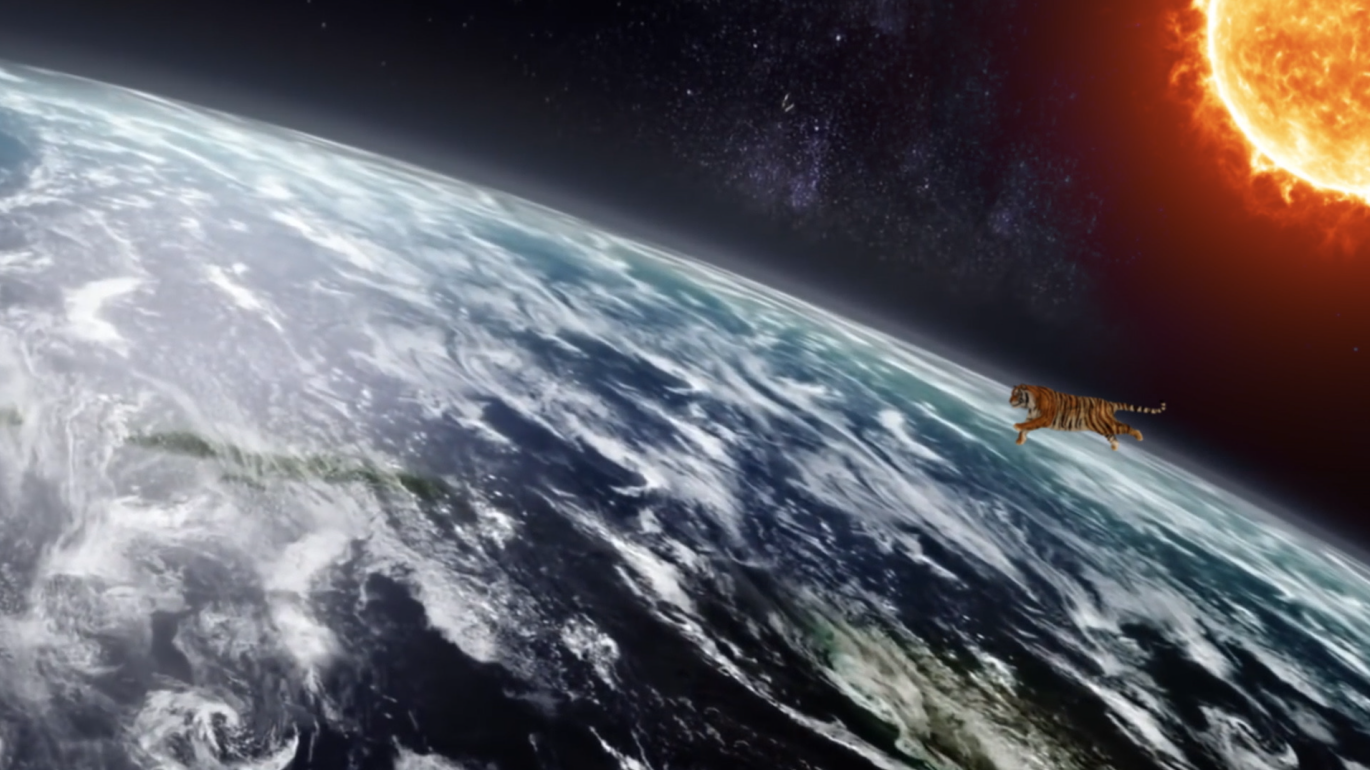

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(宇宙中的老虎)

美国人类学家罗伯特·魏辛(Robert Wessing)强调了老虎在东南亚的象征作用。他觉得这种象征力量“在于老虎与人类关系的暧昧性。这种关系类似于人与野兽、文明与自然、可控与不可控力之间的对立。”老虎确实是生活在边缘地带的动物,它们可以跨越生死的界限,从动物变换为人的形态。所以说,尽管老虎几近灭绝,但它们仍然存活在该地区的神话和隐喻中,在东南亚近代史上成为诸多英雄或仇敌的象征。

在“一只或几只老虎”中,何子彦特别指向被称为“马来之虎”( The Tiger of Malaya)的日本将军山下奉文(Tomoyuki Yamashita)。作为日本军第25军的指挥官,他以二战期间成功袭击英属马来亚和新加坡而闻名。他和他的士兵们就像知道如何在丛林中迅捷穿行、但也残忍无情的老虎一样,不仅闪电般入侵马来亚,还在1942年逼迫英国在新加坡庞大的海军基地无条件投降。随后他被派往菲律宾,当地的日本士兵在他的指挥下实施暴行,违反了战争法,山下也由此在战后因战争罪被判处绞刑。

冷战期间,因为共产党人总是藏在暗处,而且大多都被当局视为反叛者,所以他们也经常与老虎联系在一起。何子彦的这件作品并没包含任何马来亚共产党人(马共),但这些游击队员在他的批判性词典中有着举足轻重的地位。艺术家认为老虎和虎人代表着生活在社会边缘的人或社群,他们低贱的性命可能被用来换取赏金。然而,他也觉得如今的印度囚犯不再像老虎,而是成为复制殖民主义范式的、另一种支配性经济制度的猎物。

所以,通过对马来世界中老虎形象的探索,何子彦在东南亚历史中塑造了惊人的相似性和关联性,不仅打破了惯常的线性叙事,还让迄今仍遭忽视的事件或人物登台亮相。除此之外,他强调该地区只有老虎而没有狮子,以戏谑的方式挑战了新加坡“狮城”的美誉,背离了国家的官方历史。

老虎在殖民进程后的灭绝也标志着当地文化的断裂——人类驯服自然,并与自然隔绝。 “殖民化不只是征服领土或培养听从号令的臣民;它也是针对敌对动物种群的战争。”通过聚焦虎人以及突出连系虎与人的共生关系,何子彦直指殖民化对生态环境的暴力破坏及其在该地区带来的二元对立主张。艺术家反对西方的二元世界观,强调万物有灵论中具有代表性的形变和相互依存的过程,以及在此之上更加包容、多元却暧昧模糊的思维方式。从本体论的尺度看,物种之间的转换暗示了位于体外、为人类和动物共用的存在本质,而躯体最多就是一个封套。

艺术家的研究维度

“乌塔马”(2003)静帧

单频道标清视频及20幅油画装置,23分钟

福冈亚洲美术馆馆藏

学院派研究者

根据何子彦自己的估计,他在每个艺术项目中都把七成时间用于研究。实际上,正是研究和学术知识叩开了他走向艺术的大门:年少时并未接触太多艺术形式的他通过阅读喜欢上这个领域,尤其深受先锋艺术运动和艺术理论的启迪。他最初学习传媒专业,弃读之后去墨尔本攻读创意艺术专业的学士学位。主修雕塑的他非常喜欢理查德‧塞拉(Richard Serra)等艺术家,但回到新加坡后,他意识到雕塑是个不易处理的艺术媒介,没有工作室更是不行。被他称为“压缩媒介”的视频艺术适时出现,成为他的首选。正如我们即将看到的一样,他的视频作品具有雕塑般的立体感,因为它能够展开和创造多层维度,让人们几乎能够走进作品。

艺术家对学术研究、阅读和写作的热情驱使他赴新加坡国立大学攻读东南亚研究硕士学位。从人类学到艺术和历史,研究领域的跨学科维度深深吸引了他。他的艺术创作历程从一开始就受到阅读内容和学术研究的影响。何子彦的处女作是“乌塔马:历史里千千万万个我”(2003), 为了拍摄这部 22 分钟的影片,他研究了室利佛逝王国(Srivijaya)桑‧尼拉‧乌塔马王子(Prince Sang Nila Utama)的历史记录、家世和遗物,据称这位来自南苏门答腊省的王子于1299 年建立新加坡。另一例研究型艺术创作是艺术家在2011年威尼斯双年展上展出的“无知之云”( 2011)。这部影像作品的缘起既包括艺术家与多位音乐家的广泛合作,也包括艺术家对云的图形象征的个人兴趣,并基于此分析了西方和中国的艺术史。何子彦既研究古典绘画,也探索诗歌和理论文本,比如17 世纪意大利肖像画家切萨雷·里帕(Cesare Ripa)的著作或艺术史学家于贝尔·达米施 (Hubert Damisch) 的《云的理论》(2002)。

“

“

无知之云”(2011)静帧

高清投影,13声道音频,造烟机,泛光灯,演出控制系统

收集数据和构建图示

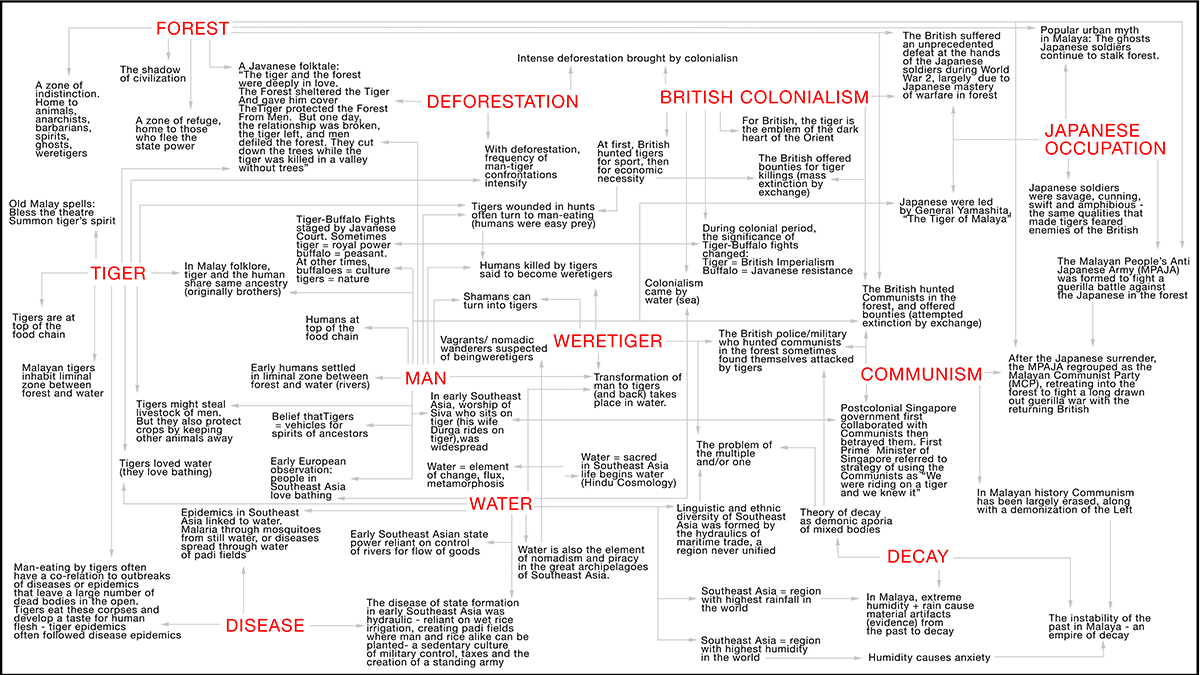

老虎图示

何子彦从2007 年就开始调查马来世界中人与虎的关系,这个主题也是他绘制、解构和探索东南亚概念的最早线索之一。他系统地阅读了自己能找到的所有可能相关的书籍和文章,深入研究了不同档案和学术资料,还搜索了纪录片和电影。一些重要的文章帮助他塑造了关于老虎的构想,其中包括罗伯特·魏辛的《水域间陆地上的象征性动物——地区和变迁标记》和《东爪哇最后一只老虎:生态变迁中的象征性延续》;彼得·布姆加德(Peter Boomgaard)2001 年的著作《恐惧边界:马来世界的虎与人1600-1950》;此外还有关于日本占领东南亚和马来亚共产党的文章,甚至还有其他各类文章,比如1995年的连环画《驯虎:新加坡的故事》,封面是骑着老虎的新加坡前总理李光耀。尽管大量资料来自人类学研究,但艺术家没有开展任何实地调研,因为他觉得“许多实地调研的产物都平庸至极,或者被陈词滥调所淹没。”不过他也承认,自己花了数百小时在线观看视频,也算是以民族志研究手段接触了当代社区。

何子彦还更多地参考了哲学作品,例如乔治·巴塔耶(George Bataille)1949 年的文章《被诅咒的部分》,这位法国哲学家将老虎与太阳的炽热和能量联系起来,并根据人们使用自身过剩能量的方式开发了一套政治理论。吉尔·德勒兹(Gilles Louis René Deleuze)和菲利克斯·加塔利(Félix Guattari)的哲学理论从更广泛的意义上对他的工作方法产生了深远而持久的影响。他阅读的第一本哲学著作就是两人合著的《反俄狄浦斯》,随后又读了他们合作出版的《千高原》,作者试图在书中解读多样性并发展他们的块茎思维模式,从整体上影响了艺术家对待知识的方法,促成了“批判性词典”的开放式结构,还特别启发了包括“一只或几只老虎”在内的大部分创作。

老虎图集

具体到研究过程,何子彦荟萃了不同的话语、图像和信息,其体量不断增长,没有界限。艺术家如同追踪动物足迹般紧紧追随相互衍生的不同话题,逐渐扩大自己的研究领域。这也解释了他是如何通过研究老虎而开始探索20世纪40 年代东南亚的左翼运动。为了更好地编排这些种类繁多而且数量剧增的数据,何子彦用地图和图集来组织信息流和研究成果网络,将它们变为艺术创作的根基和不断激发灵感的养份。其中一个例子就是看起来像论文的视频剧本,里面有许多脚注和学术参考。在设计图示的过程中,艺术家还进一步处理了自己收集的各种数据,将大部分研究成果转化为图形知识,从而产生更好的共鸣。

其中一张图示展现了老虎和虎人与东南亚多种元素和表现形式组成的复杂网络之间的关联,这其中包括英国殖民主义和共产主义,还有作为游牧生活、变革和变迁要素的森林砍伐和水资源的政治性。每个条目都从历史、经济、社会、文化或地理角度来描述和展开。以话语为主的图示还配有图集,包括一组组与老虎有关的图片,通过“水牛与老虎之争斗”、“英国回归,马来亚共产党人撤退到森林(变成老虎)”、“皮影戏”或“日占时期”等描述性的简短小标题联系在一起。很多图片也被他用在日后的作品中。值得一提的是,何子彦发现了英国人类学家沃尔特·威廉·斯凯特(Walter William Skeat)1906年拍摄的黑白照片,据称这是人类第一次用镜头拍到虎人。照片中两位蹲在地上的马来人直直盯着镜头,仿佛目光已凝结。配文称他们是虎人,但单从照片无法判断他们的身份,尽管这种神态往往显得异于常人。

在戏剧表演“一万只老虎”(2014)中,两位演员再现了这些当地人的姿态。同样的照片也出现在“一只或几只老虎”中,并用画外音解释了出处。艺术家在视频的话语部分(字幕和/或画外音)间接引用了部分原始资料,但大多数情况下都只字未提。例如视频中有些语句摘自彼得·布姆加德2001 年的著作《恐惧边界:马来世界的虎与人1600-1950》,但因为没打上引号,自然无法区分艺术家的原话和引文。摘录内容和图片作用相当,艺术家将这些碎片化的元素自由组合,打造出自己的多媒体拼贴作品。不过艺术家也没有展示这些原始文件,只是在谈话或采访中有所提及。归根到底,艺术家一方面借用学术界的研究方法,另一方面又不受其规约,只是自在随意地使用参考文献。尽管如此,艺术家还是在2007 年写了一篇研究新加坡和东南亚老虎历史的学术论文,算是他后来更为自由地开展艺术创作的基础。他的大部分作品实际上都可以被看作是他通过不同体验将研究成果转化为艺术语言和更突出的感官语言的过程。

沃尔特·威廉·斯凯特,虎人照片,《马来半岛的异类》,1906

总而言之,何子彦的研究过程并非直接填补任何特定的知识空白,而是在通常被单独研究的元素间建立创造性的联系。这种跨学科手法使他能够为既定叙事提出新主张。此时,在我们的脑海中会立刻浮现出尼可拉‧布西欧(Nicolas Bourriaud)提出的“后制作”理念和像DJ一样工作的艺术家形象,主要原因是何子彦在循环利用现有材料,并以自己的方式将其再度适用。虽然他表示“我可没DJ那么酷”,但他对多元驳杂元素的组合,也就是他口中的东南亚表现形式,这正是DJ的工作模式:从噪音、节拍及其他现成数据中产生新的振动和声音。和后期制作的艺术家一样,他的作品“在曲折悠长的文化历史中持续航行”,而且就他而言,作品也穿行于政治历史的迷宫中,从而制成“新的知识图谱”。

研究成果的艺术转化

非线性和断裂化叙事

“一只或几只老虎”将动画视频投射在面对面的两块屏幕上。人虎二重唱经由这对彼此呼应、相互补充的屏幕娓娓道来。作品以早在智人出现之前的远古年代为时间起点。画外音告诉我们,那时老虎已经出现并奔跑在巽他陆棚上。空气(天空)、火(太阳)、土和水(海)的基本元素在一块屏幕上交替出现,而另一块屏幕则通过眼部虹膜的特写镜头映射出千变万化的风景。刹那间,我们觉得自己穿越时空,步入所有叙事缘起的神话时代:暗夜,再到破晓,其后夜色再次降临。老虎的身影出现在月色中,镜头随即缓缓后撤,我们发现它长着一双人眼。如此这般,虎与人第一次在相向的屏幕上直面对方。叙事很快就抛开了时间序列,像老虎一样穿梭于不同的历史事件中,无视既定的时间线。交待了老虎的历史并让虎人现身之后,艺术家通过画外音介绍了马来世界的殖民化历程及其如何在实际和隐喻层面上影响了老虎的生存。他还特别用一长段来专门介绍英国殖民者抵达新加坡的情况,以及海因里希·莱特曼在版画中描绘的那场发生在1835年的人虎丛林邂逅。镜头中的男性身影之前用来代表人类的一般形象,而在此处特指乔治·德拉姆古尔·科尔曼。演员再现了版画中老虎似乎在发起攻击的一幕。于是,面对不断燃烧、行将爆裂的红日,我们的心中充满了紧张、恐惧和悬念。

老虎说:“我向机器冲去。”而潜入场景的经纬仪打破了人与虎的二重配搭,正如殖民化和文明进程扰断了双方的原生关系一般。下一章(或是艺术家口中的“片段”)搬出了斯凯特拍摄的照片,让观众与“马来之虎”山下奉文将军一同跳跃到1942年。“日本军充满战争诡计,这一特质正是早期英国移民者深深恐惧老虎的原因”,画外音如是说道。结束了日军对英军的“复仇”行径,我们又回到了殖民初期的新加坡,把焦点放在曾经目睹老虎袭击经纬仪、参与城邦和监狱建设的印度囚犯身上。从印度出发的他们漂洋过海,踏上这条被称为“kala pani”(直译为“黑色的水”)的不归路。正如画外音所述,他们曾经的生活行将消散,“就像水中的水”。该片段将殖民时期与现时的新加坡平行而置:远处拍摄目前展出于新加坡国家美术馆的莱特曼版画,而作品四周是一群细细打量作品的外来劳工,仿佛在反思自己的过去。到了动画视频的最末两分钟,故事回到了印度尼西亚爪哇,并简要地提及了爪哇传统的斗虎仪式。

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(将军面容)

何子彦拒绝顺从线性时间轴,而偏爱“在不同的时间点中跳来跳去,从而产生最大程度的关联、共鸣和情感强度。”他也一直青睐横向叙事,避免产生任何高潮。扁平化的叙事结构刻意让过渡环节难以理解:比方说山下奉之将军借用了科尔曼的服饰和体型,两人的走动方式以及与老虎的关联也很相似。脸部是他们唯一的区别:日本士兵的人脸慢慢变成了虎脸,能够为两人所处时代提供语境的背景也没有任何变化。所有角色如同木偶一般,从自身所处的时代中剥离出来,从而找到不一样的连接方式。他们之间唯一的纽带就是1865 年的那张版画,此外就是他们与老虎以及创造自身的宇宙基本元素之间的关联。这种结构可以突出一些重演的历史事件,特别是强调殖民者或资本家这些统治阶级所设定的经久不变的不平等权力关系。

正因为此,我们得以从英国殖民时期顺利跳转到19 世纪末日本为应对欧洲帝国主义列强而发起的“大东亚共荣圈”计划。作品与现代的关联也自然引发了对“后殖民主义”这一概念的疑问。正如安·劳拉·斯托勒 (Ann Laura Stoler) 所指,鉴于殖民主义在更深层次上以更为顽固和持久的表现形式继续存在,所以“殖民毒性”至今仍阴魂不散。这位人类学和历史研究教授觉得“后殖民”一词无关“历史时期,而是一种批判立场”,而且殖民和后殖民时代之间并无清晰界线。凭借断裂且非线性的历史研究手段,何子彦凸显了不同事件间的连接与历史递归的特征,特别是通过当今新加坡工人阶级的表达形式。

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(版画背景)

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(屏幕回撤)

作品非线性的表达特征也彰显在艺术家综合利用了不同的拍摄技巧上:原始电影拍摄手法(胶片)和后电影技术(CG电影)双层并置,一方面是传统和技术媒介的结合与协调,另一方面实现了东西方拍摄技巧的共存。作品以数字化动画视频为主,但也包括电影胶片、视频片段和皮影戏。特别是在视频尾声,一面屏幕升起,呈现出一幕用水牛皮雕镂而成的莱特曼版画复刻皮影戏。何子彦觉得皮影戏就是亚洲版的西方电影,唯一的差别是从后部投影。他结合东西方电影拍摄手法,根据银幕的照亮方向来打造不同的视觉效果。幕布上的人影也象征着工人的辛勤劳动以及化为老虎的祖先魂灵。无论如何,它都具体表现了那些在无形世界中生活的人类和生物的身份认同。独创性的装置在无尽的“镜渊(mise en abîme)”中展示了图像中的图像与表现中的表现,而我们只能看到阴影和象征形式。艺术家惯于在许多表演的尾声卷起帷幕,露出根本没有木偶的后台,并借此告诉我们,在所表现的对象背后的,只有幻觉或虚空。

形变和流变

观众坐在装置作品所用的两张屏幕之间,通过交替观看屏幕来跟随人虎二重唱的内容。正因如此,持续不断的相互作用让人们即时感知到作品的二元性主张,不过片中的角色会经常在屏幕之间切换身份、挪动位置。当虎人现身时,身体就会立刻复制:人中有虎,虎中现人。他们的身影交叠,而容貌特征不停地演变和并置。

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(科尔曼与虎)

和许多东南亚居民一样,何子彦认为人类与非人类物种之间的分野其实是西方现代性的突出标志,这也是他想极力摆脱的。作品中,虎与人的图像不断融合变换。虎人显然是这种形变的标志性象征,但在隐喻层面,老虎更是无处不在、身形各异。数字动画技术让人与虎之间的形变得以自然展开。数字动画和数字图像依靠数据和信息转换得以实现。到了这个阶段,形变过程事关紧要:在全新的虚拟境地,被改头换面的真实存在重获新生,与其参照物和实际内涵隔绝。它被投射在屏幕上,而非印刷在平面上,物质性荡然无存。作品中不同人物的身体可以当成随意填充的容器或封套。许多原住民信奉的万物有灵论正是把躯体理解为可以互换的封套,就像借来穿一阵的衣物。为了让大家清楚地把握这些角色的共通属性,艺术家请到了音乐人和歌手Vindicatrix作为唯一的表演者,通过捕捉他的一举一动来生成体态与面部表情的电脑动画。不同角色的外表不尽相同,但实际上共用一具身体。缓慢和悬浮半空的动作也传递了这些人与有形现实的脱离:在拍摄过程中,表演者实际上被吊在天花板上,在空中移动。因此片中的人物摆脱了地心引力,像膨胀的气球一样在空中漂移或消逝。

动画视频的配乐也映射出这种跨物种的流变。叙事音听上去不完全是人声。接连发出的轻声细语、回响共鸣和战栗颤抖,时而像祈祷,时而像哀诉。这实际上是人声与虎音的结合,由Vindicatrix所演绎。配乐中还有合唱,但内容既不属于老虎,也不属于人类。随后,人与虎的声音分开,但偶尔又会再度结合,尤其在人与虎相互转化的时候。他们的声音也与周遭的声响融为一体,环绕着森林的沙沙声、海水的飞溅声或是动物在陆地上飞奔时的震响。男声低沉,而虎声音域更广,音调颇高,或像喉音般粗噶。歌词并非都能易于辨识,并且经常由虎或人交替重复。最后,到底是谁在讲述这个故事?我们没有答案。字幕在两块屏幕间跳跃,仿佛独立于影片而存在。

装置现场布置为两块屏幕相向而对的形式,观众可以坐在中间,不过也因此无法全览作品,只能看到局部。说实话,谁能同时观看两边的内容?何子彦觉得只有神灵等人类以外的存在才能做到。“我一直认为这部作品真正的观众不是人类——对于超越自身范畴的事件,人类最多就是过客,或是无法看到全貌的见证者。”从这个角度来看,作品通过多元的展现方式来触及不同类型的受众。当所有外来劳工最后都聚集在美术馆打量这幅版画时,他们在沉思后突然回头,仿佛被某人或某物召唤。或许他们正在回应一种无形的存在......从两块屏幕后面交替喷撒出的烟雾让神秘感更甚,支撑了形变和无形的构想。

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(美术馆中的外来劳工)

除了生态学和本体论方面的特质,形变过程也具有政治属性,体现了历史的递归维度:无论化身为何,老虎令人恐惧的形象长期以来都代表一种永恒力量。当外来劳工转身时,我们确实看到人群中有一位虎人。考虑到该片段并非动画,而是真正的胶片电影,这番幻象着实令人惊讶,也再次暗示了可见与不可见世界之间的隐秘通道。艺术家如此创作的意图还不得而知,但这最后的形变仿佛指向劳工群体中存在的某种抵抗形式。老虎的形象在主宰和抵抗之间摇摆不定,让人捉摸不透。人们可能想找到老虎在当下的指代对象,但这个问题尚无定论。动画视频产生的悬念永不消逝,实际上也避免了任何形式的暴力:视频中没有对抗和冲突。隐含的暴力只能通过声音节奏的变化或图像的闪现加以表达,从而营造出永不爆发的恒久张力。

结语

“一只或几只老虎”是艺术家围绕同一主题(人与虎之间的真实和象征关系)而创作的最终变奏和迭代。作为何子彦研究成果的“结晶”,它帮助人们追溯艺术家如何解构并重组数据资料,从而打造出交织声音和视觉表达的系列作品。艺术家使用的各种技术反映了他对混合语言形式的探索,以期改变我们与现实的惯常联系,产生另类的知识形式。

“人体内存在两种永远不会同时现形的动物。第一种由语言组成。第二种由血肉构成。”正如老虎所论证的一样,一种无法压抑的二元性似乎与文字话语和更有感知力的语言形式相对立。何子彦正是要用自己的艺术创作来打破这种二元性,通过将自己收集的数据转化为多感官表达方式,实现两个领域的融合,而这种表达方式不会仅仅通过单纯的交流目的而回归原貌,相反的,它为解读世界开辟了新的可能。当罗兰·巴特(Roland Barthes)接触日本文化、渴望得到一种自己知道但不理解的外来语言时,他追求的正是这点。这是一种允许“在其他表述和句法的影响下逆转自身现实’的语言”。巴特在此处描述的对象类似于诗歌,恐怕何子彦尝试的也是一种诗歌语言,尽管在手法上,他采用了更为复杂的并置媒介。艺术家也并不希望完全摆脱通用语言,所以他通过字幕让我们看到了间或引用学术文献的连贯叙述。这不仅清晰地阐述了背景语境,还明确说明了重要的日期和人物生平,同时也为投影内容的解读提供了线索。

巴特认为文本的乐趣来自让读者犹豫不决、立场动摇的“语言共存”。何子彦依靠非线性、开放式和断裂化的表达方式,来拥抱不确定性和混乱无序,从而远离固定范式。即便他的表述清晰,晦涩的文字叙述也确实让人无法真正知晓其含义。正如艺术家所指出的,没有人可以同时阅读两块屏幕上的字幕,此外,唱出来的字句也不总能听清。通过他所说的“过度冗长的词藻”,艺术家实际上是希望营造一种空虚感,仿佛这种稠密的信息可以坍塌成一种虚无。不过这里的空虚不应被看成“充盈”的反义词,而更应是一个迎接创造力的生活空间。从那里,观众可以任凭自己的想象力自由流淌、偏行己路,从任何既定的语言和引导形式中脱身开来。

因此,“一只或几只老虎”揭示了艺术家将自己从阻碍发展的表现和认识模式中解放出来的不懈努力,突出了研究型艺术实践中艺术认知与审美维度之间的复杂交锋。不过他并不觉得这两个维度相互排斥,反倒是相辅相成。他特别探索了可知与不可知能够共生的包容性和动态化思维模式:它们隶属于同一条经验链,能够通过不确定性和反复试错逐渐生成对现实的批判性方法,依据这个链条,知识永远不会指代固定的研究对象,而应被视为一种轨道或“转变媒介”。

“一只或几只老虎”(2017)静帧。(科尔曼与月亮)