“泛东南亚研究系列讲座#5——水系蔓延与沙化、黑土滩生态学”由新美术馆学研究中心、广州美术学院美术馆主办,陈晓阳老师主持。本次讲座内容基于实地考察、研究、知识交流为基础的水系实践和草原生态修复,能够帮助我们很好的地理解地方和传统知识的相关性,带领我们一并讨论气候变化下的地质和社会背景的多样性。

陈晓阳:“泛东南亚研序列”展览从2020年开始持续到现在已经推出了7个展览。现在,在疫情基本结束的情境下,我们在展览的总结性阶段,也把前序的展览流和传播教育工作带到美术馆的回顾版块中,希望大家可以看到这三年中我们的策展、研究和工作团队是如何推进这个展览的,了解项目中的策展人、学者和艺术家们在创作和日常中如何面对疫情所带来的不确定性。

本次讲座很高兴能邀请到曹明浩,陈建军和扎琼巴让老师。曹明浩老师和陈建军老师是一对创作组合,多年以来一直从事参与式、合作式和研究型实践的艺术,他们有一套非常系统的工作方法;扎琼巴让老师则是一位在藏区做生态实践和公益项目的一位专家。

在今天的美术学院开设的诸多课程中,也有很多实验性、参与性的艺术与设计的专业课程都在做与社区历史研究、乡村研究相关的项目,希望本次讲座可以把几位资深的实践者的方法介绍给大家,并成为大家研究的参考案例。

陈建军:这是都江堰,也是明浩和我开始工作的一个地方。先从水系计划的缘起与问题意识来聊一下吧。在这里我解释一下什么是“水系”。水系之“水”是物质生态,则“系”则是物质生态和人类社会互动后在特定历史时期中的⼀种复杂的实现方式,它是一种中间性的关系,是从⼀个中空的空间出发的。这种关系从“水”和人类当前的社会环境现实之间的纠缠空间发展而来的,既不是一个反应式的被动模式去保护“水”,也不是一种保守的观点,只强调人类社会的生存。我们利用这个基本上没有受到现有自然反思探究影响的空间地带,来讨论水系的流变和建构对未来的重新想象,以及实践水系之“水”的持续蔓延与人类社会之间存在的成千上万种的可能方法。大家应该都知道“行走”是最简单的一种媒介。我们从2015年开始进行这项⻓期艺术研究与实践项目,主要的工作内容是对于都江堰水系及其涉及地域和受其影响的社会进行实地考察,重新审视都江堰⽔系的历史流变和现实面貌,并创作相关主题的、多种媒介形式的艺术作品。我们试图从这座历史性的⽔利⼯程及其创造的场域出发,来探索现代性以来⼈与⾃然愈来愈紧密互动所带来的一系列问题,回应当下日益重要的⽣态主义观点,并提出新的思考、交叉知识与合作实践的可能。下面,我们将从两张图谈起,有关都江堰的“水系计划”受到了何种激发。会进行扎根于当地生态问题的研究。第一张是“分配图”(手抄)。这与我们搜寻到的另一张所谓“分配图”可以产生对话。这一张“分配图”可理解为都江堰水利工程的某种技术工具,也能帮助我们理解清末的农业秩序,以及当时都江堰水系的空间分配和管理方式。也透露出来它的技术和管理方式。

“水系计划”的研究起点是位于四川岷江地势落差处的都江堰水利工程。古人正是利用了河床高点与山前平原的地势落差,运用了高超的水利技术,开创了自流灌溉的水利系统,灌溉了整个成都平原。

第二张图根据我们的直觉判断,是上世纪70 年代绘制的“都江堰总体规划示意图”,也是另一张所谓“分配图”,这是我们在实地考察过程中偶然找到的。所有的规划在图中均有清晰的描述,红色为规划的区域(20世纪50年代新建或改建的渠道),绿色为更早历史时期的都江堰干支渠(称之河或堰),黄色为未来规划开发区域,其中大部分没有实现。不过这已经完全超出了这座古老的水利工程系统所能承受的生命极限。由此可见,当时都江堰水系的状况不仅和历史上的情况不同,也和当下的水利布局差别很大。可以推测,在20世纪中期冷战的国际背景下,再加上中国的社会主义国家刚刚建立,水系建构有着明确的政治经济主张。

我们在实地考察中还发现了50年代前苏联援建了一个电站大坝,就位于今天仍在使用的都江堰分水鱼嘴工程附近(不过游客很少能知道)。虽然部分建成后因技术问题一直都没有使用过,但至今仍和作为景区的都江堰工程默默并置着,甚至变成了一个旅游公司进行商演的遗址舞台。从这几个例子中,我们可以知道,在一个水系的网络里,那里的历史是什么?这些都会影响到万物的生境。

《都江堰总体规划示意图》,93.3×68.2cm,70年代,纸质地图

50年代前苏联援建了一个电站大坝,就位于今天的都江堰分水鱼嘴工程附近。

以上这些图像资料和相应的实地考察经验激发我们投身于这项拥有在地视野的长期艺术实践。我们的关注焦点是都江堰水系的历史流变及其背后的力量,并试图重现水系本身是如何被一次次被重绘和重新想象的,从而深入到都江堰构筑的水系内部与外部社会之间、之外的空白地带。这一地带在此前的学术研究和社会实践中都鲜有触及。我们进入这一议题的方式是一种艺术/社会实践,也是一种“感性”的人类学角度、生态学和地质学研究。并通过一个项目去工作。

《水系计划网络图》

为了进一步说明问题,我们需要简明地谈一下“流变”和“重绘”。“流变”可以以发展、扩张、收缩、闲置、废弃、消失和再治理等等不同的形式发生。我们目前能看到的都江堰,是一个变成国家重点文化保护单位的都江堰,也是一个作为旅游景区的都江堰。在这种情况下,原来都江堰在地理空间中的模糊和变动的边界,都江堰与下游社会现场的动态关系,现在都被景区的有形物质空间给固定下来了,其边界也被固化了。其基本样态在某种程度上也被博物馆化了。而这不是历史中的都江堰。“重绘”,是指不同时期对于都江堰“水系”的想象和再想象。重绘试图勾勒出超出传统地理学意义的新地理概念,这种概念往往超越了地理的范围,可能涉及历史、政治、文化、山水、气候、地理、地质、社会等方方面面。之前提到的上世纪五十年代对于都江堰的想象就是一个有意思的例子。这张水系计划网络图,是尝试对水系网络的重绘,是以这张70年代制做的“都江堰总体规划示意图”为基础。结合了艺术家的实地考察、长期艺术实践、流变的地方,和万物现实的对话关系。它包含了水系从上下游到源头的生态历史与再想象的研究通道:乡村、古堰、水坝、城市水系改造、遗址、树化石、观测站、羌族寨子、山、草原…… 和未被显现的空白地带…… 在全球化的新技术条件下,都江堰水系的形态可以被重新想象了;岷江、水本身和周边复杂的地质环境都以网络技术中显示的形态出现在可控的设计中并被加以讨论。这是一种典型的技术治理下的液体神话,是一种人类中心主义的控制幻想。例如,紫坪铺水库。博物馆化以后的都江堰成为了民族国家运作水的一个抽象表演“装置”,而紫坪铺水库的建立和城市化进程进一步加速了这一点。都江堰不再关乎上下游⽔系在资本与权⼒运作下的重组。这个例子里有“重绘”,也让我们看到了都江堰水系的重要流变。长时间的实地考察⼯作,使得我们可以反复往返于都江堰所在的具体地质空间和其所嵌入的具体社会关系网络,来讨论都江堰水利中太多没有被解释过的问题和被忽略的细节。曹明浩:2018年,我们沿着都江堰上游的地理空间逐渐开始一些工作,然后在2021年,在这条河流的源头区域,我们与巴让老师成为了网络。

我们看到08年地震以后重建的寨子建筑,也很像是在面对一个灾难的结论。在这方面的疑问,促使我们会和很多不同的领域的人、当地人来合作,试图追问这一建筑的基础论述是什么。这些并未采用在地材料和技术的建筑又是为什么?显然这种合作超出了我们的能力和思考。在最开始,我们和两位实践夯土的建筑师一起工作。研究了村寨中唯一在震后重建的传统夯土房屋。震后建传统的房子是异常困难的,因为这样的房屋在建筑评估机制里没有数据,是不被震后重建主导的“现代生态技术”所认可。据当地人讲,为了安全,相关部门要求一定要用混凝土。然而,我们与建筑师的新型夯土技术合作,用当地纯生土和砾石、砂等天然材料建造,仅通过调整生土中各种粒径颗粒的比例达到抗震建筑标准,同样可以做到要求的抗震、防火、防水等。

我们与当地房屋建造师傅的合作性实践是,采用了传统材料,搭建⼀个不能避难的“⽔系避难所”,以讨论地方传统、古代智慧和超越人类的智能对灾难影响的缓解和回应方式。当我们的工作终点、实践和想象不完全以美术馆为终点的时候,这个过程可能会发生一些变化。这件作品就是在汶川村寨里,在水系流域、震后的背景下发生的工作。因此,在“⽔系避难所”的项⽬中,最后在那⾥的羌族⼈自己建立了一个博物馆来保存他们的知识和传统。通过和当地居⺠以及研究者的合作,通过⼩范围的实践将景观、生计、气候变化以及可选择的未来等问题结合起来进行讨论和创作。同时,我们也持续关注在08年四川地震后政府的政策和灾后重建带来的影响,以及与当下的多方面关系。

这是我们的两件作品,《观测点》是在都江堰旁边的一个小区域完成的,在视频中这位老人王用了二十多年的时间把一片荒芜的小山坡塑造成了森林,我们把他的森林想象成一个动态的雕塑,用视频和文本、图像做了出来。

不能避难的避难所,2019年7月22日建成使用,2020年5月26日被风雨摧毁。

两段影像《观测点》和《⽔系避难所》

与土合作的《水系避难所#2》,也是继续关注在08年四川地震后当地的政策和灾后重建带来的影响。这里开始出现不完全是和人的合作,还有和土、牦牛怎么合作。这是在上海双年展展厅的作品,以两个空间为一个装置的呈现方式,还包括与科学家、地质学家一起收集研究的文献,和合作的视频。我介绍的这些作品,这种艺术研究,都与特定的社会和文化背景紧密相关。

是与土的合作,我们再次关注了2008年四川地震后当地的政策和灾后重建计划对岷江水系的影响,以及地方传统、古代智慧和超越人类的智能对这些影响的缓解和回应方式。

扎琼巴让:我是一个牧民,生活在草原上。我来到这个世界上最好的状态,就是在草原上骑马的时候。今天我要分享的是一根草的故事。

草是由非常渺小的生命组成的。我们讲草原的时候肯定会与环境有关,全球在谈环境保护,人人都在谈。但怎样做呢?有可能一些人会觉得一根草,不是什么特殊的概念,但是牧民会问,为什么这个动物是一级保护动物,那个动物不是一级保护动物,有什么区别?我自己也不知道。然后我开始慢慢挖掘,在牧民、藏族人的理念中,什么是环境保护?他们讲的是一种平衡。

这是一幅唐卡“六种长寿”,牧区家家户户都有,寺庙也有。在画面中,一棵树代表着所有植物;一条河,还有石头代表矿物质,包括金子、银子等等;水是生命之源,水来自山、来自矿物质,有了水以后有了生命;鹿可以代表所有动物;鹤可以代表所有鸟类;长寿僧人代表人类与长寿,这六种元素讲的是万物平衡。

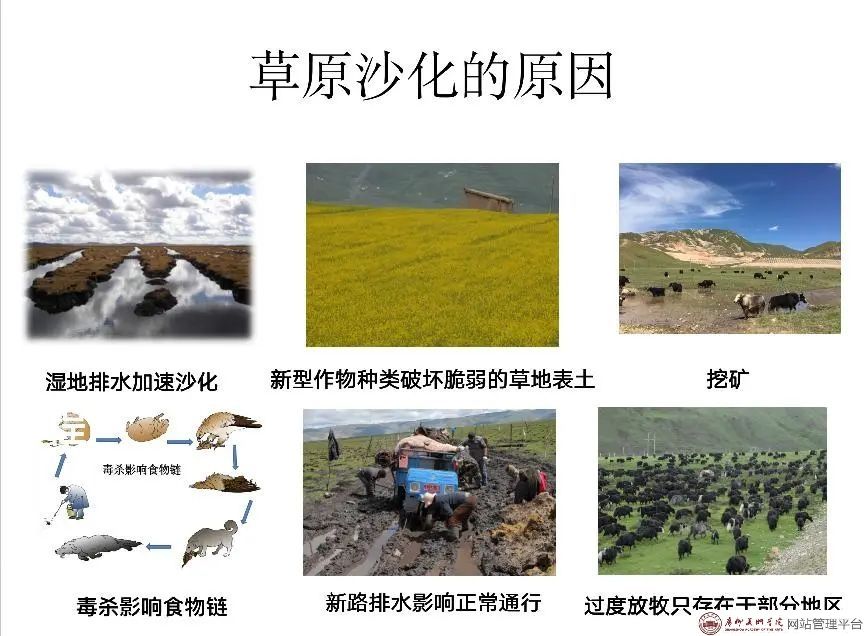

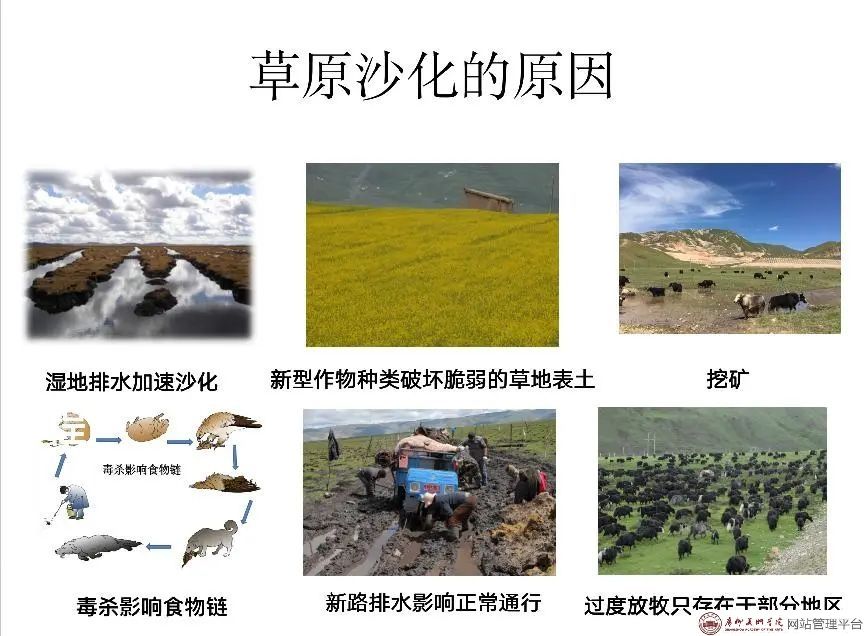

若尔盖是未来的国家湿地公园,它的景观美不胜收,但美丽的背后是一段不为人知的故事。在40、50年前,人们普遍的观念就是养更多牛羊,草原在夏天降水太多了,没有办法放牛放羊,于是人们把湿地变成草原,草原变成农田,把水全部排在河流里,湿地慢慢变成草原。六种平衡里,水遭到破坏,从而又慢慢影响了植物,然后草原演成农田;同时有的地方挖矿,消灭鼠兔,牧民变成每家每户。这里面是一种农耕的思路,当然与过度放牧也有关系,于是草原开始退化了。

我的家乡在黄河和黑河的交界处,黄河周围有很多风沙,于是我们在黄河旁边大量地种植高山柳。专家讲种草一个是条播,一个是撒播。条播就像种田一样撒上种子盖上去会长出来;撒播的工作比较容易,但是这时候出现一个问题,在光秃秃的沙子里撒上种子,高温一下子就把种子杀死了。而青藏高原的草种又非常稀少、非常贵,差不多一袋600元,甚至高达800元。我们眼睁睁看着这些种子会这样死去,却不知所措。 最后当地牧民建议种子埋在沙子里一点点就可以了,牛羊群会踩踏地面,使播撒的种子深陷地底,从此以后我们一直用这种土方法,到现在差不多13年了。

第一步:种植树苗

第二步:翻沙土,备种植

第三步:播撒希望的种子

第四步:牦牛群踩踏地面,使播撒的种子深陷地底

我们在当地收集、研究了一些草种。发现青藏高原草的种子各种各样的,其它地方的也都有。在我们做研究的过程当中,牧民的参与是非常重要的,我们三个行政村参与的牧民将近2000人,没有花过一分劳务费,这是2010年到现在比较值得骄傲的事情。换个角度,牧民们共同参与草原生态修复,这样既能凝聚牧民,又能看到文化、信仰、人和人之间的关系在草原上重新发芽。

在草原上,肥料的作用特别关键。老人讲,草原是母亲,肥料是父亲,上面的各种植物就是它们的儿女。在施肥环节,我们没有使用过任何化学肥料。如果周围的草种优良,一头牛一个晚上有两次牛粪,最大的牛能产5斤,最小的牛能产1斤,平均3斤来算,一个晚上1000头牛,能有6000斤肥料。草原生态修复可能一直需要大量的资金、大量的人。但是只要我们用心去做,也许人少、钱少也可以做到。

项目点乙:2012年4月

项目点乙:2012年8月

春天,每当草开始生长的时候,牧民就会邀请一些人,让他们为草地唱歌、吹笛子,这些歌和笛音能使植物和动物苏醒。有一位老人说,有一次他在家里吹笛子,飞来一只小鸟,他一直吹,它像是要飞走,却又像停留,他吹了一个小时,吹完以后过去看了一眼小鸟,小鸟流了眼泪。这种情况是说不清楚的,可能他们的笛子声也是草原生态的一部分吧。

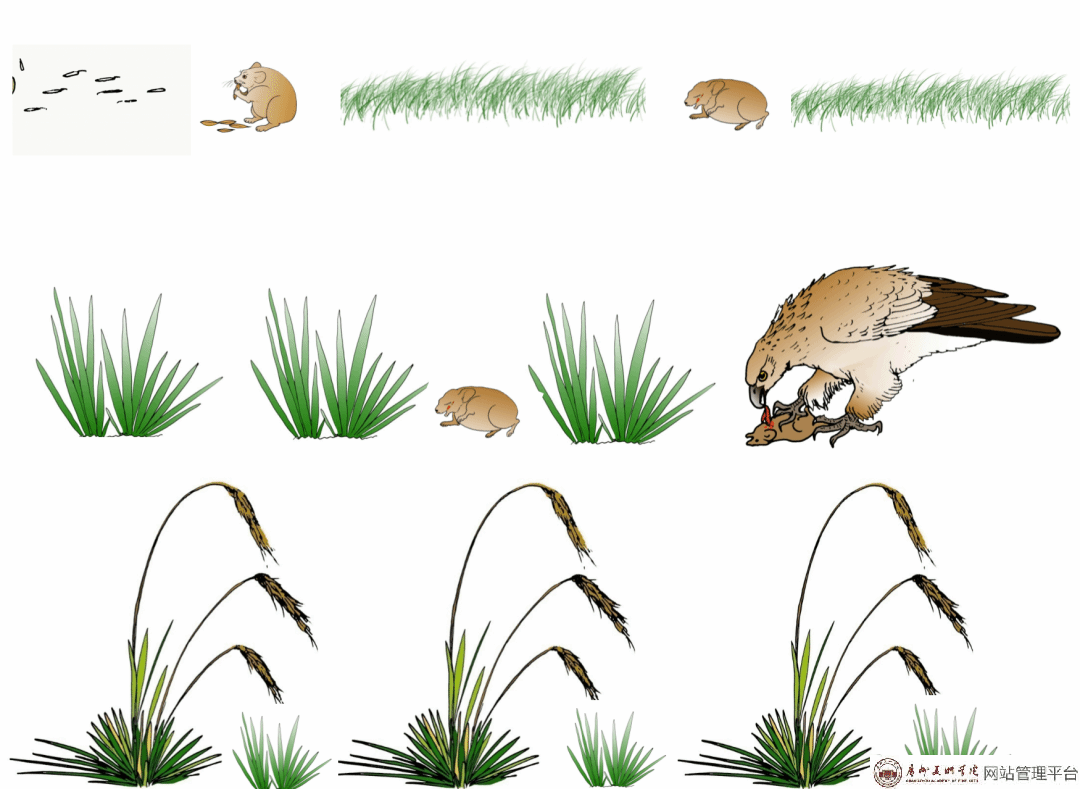

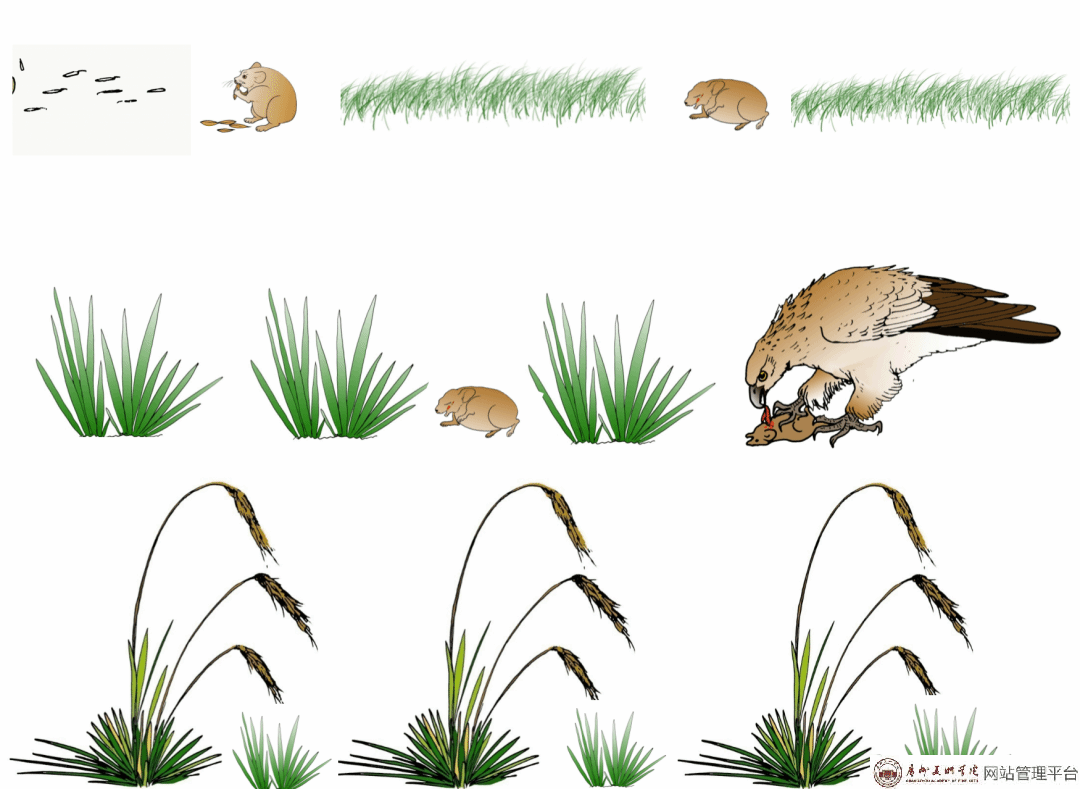

现在草原上有很多鼠兔,也许有可能草原退化了,鼠兔越来越多了。也有可能鼠兔多了,然后草原退化了。根据一些资料上讲,用毒药来消灭鼠兔已经有三、四十年的历史。但是我们在13多年的草原生态修复里面没有用过一点毒药。草刚长出来的时候鼠兔一直在啃吃。但草长得高的时候,鼠兔被挡住了视线,看不见远处,老鹰、藏狐就非常容易抓到它,它们的数量就会慢慢减少。

如果有地方杂草长得特别旺,牧草就没有办法长了,一两年之后草皮就会特别松。 所以,我们的管理方式就是适当放牧。春天,在新草没长之前的时候,我们适当放牧,这样风会吹来很多种子,牛羊走动起来,它们的嘴、毛、脚会带来其他的种子,吃草的过程中粪便会有很多肥料,就这样让草慢慢恢复。

草原上的草是不是健康的,就看它的生物多样性。生物多样性和牧民适当放牧有直接关系。如果禁牧,生物多样性便会消失。像经文里记载的那样,如果一片草原上有20种以上的植物,这个草原就是健康的。

由于在牧区没有办法用幻灯片,我把所有幻灯片画成唐卡,一共有28张唐卡,我带着去巡讲。因为这些草原生态故事对牧民很重要,对年轻人也很重要,受到高等教育的年轻人也会来帮忙。像我们村子就有许多大学生,他们和干部一起一年一次骑着马穿越草原、穿越湿地、穿越村子,看看家乡。

我从2006年开始从事草原环境保护,如今已经变成一个“老人”。我妈妈今年86岁,我有一次冬天回家,吃完饭后她给了我三个袋子,我一打开全是草种。妈妈跟我说:“牧民靠牛羊,牛羊靠这片土地,草原都沙化了我们怎么生存?你这个是非常了不起的事情,我真的为你祈祷!(希望)这个事情顺利。”从此以后,她都会收集草种,用她的话来讲,只要她的两只脚还能够站得住,年年都会有3袋草种。当牧民把机器收割生产出来的草种带回来的时候,我都会带着妈妈的草种混在其他的草种里面。我认为这是一份爱,不仅仅是草种,是母亲的爱,撒上去的也是爱,不管怎样,这些点点滴滴一直是我在草原上坚持做这件事情的动力。

问题一:“传统意义上的传统艺术家和当代艺术家,像这样的生态保育或者是不同的原住民社群做合作”——我们平时看到这些内容都是在书本和理论当中的,首先是合作,这样的项目是特别典型的,涉及整体性的项目,有非常多的人参与其中,这种合作在现场为艺术家带来了什么样的启发?

陈建军:基于水系的实践,我们在工作过程中会遇到自己解决不了的很多问题,这也恰恰是过程的一部分。因此,需要与不同领域的人一起重新思考和实践。例如与科学家和牧民实践者的合作。另外,最初,很难找到与若尔盖草原之间的工作通道,需要去进行关系的创造。还有也面临“身份”、“原住民”这样的议题讨论。最后是实践的工作,让我们明白这种关系就是从源头到都江堰,以及认识到这根本不是白人和原住民的殖民关系。所以,在这样的合作中,知识的流通就在发生着。

曹明浩: 发起水系项目的过程是流动性、合作的,虽然我们根植于一个具体的物理空间,是一个微不足道的尺度。但是从研究、艺术、合作性实践的呈现上,我们会考虑如何能有一个更大的宇宙视角,这个对我们来说特别重要。以我们的一本书为工作方法来谈谈,那本书中除了我和建军的工作想法以外,还有人类学任海老师的一篇文章,这篇文章从人类学的角度讨论了28张唐卡。由28幅唐卡组成的另一个草原宇宙中。那里有动人的、未知的生态故事,它叙述着可持续性的人类活动,现实的生态问题,与草原生境丰富性之间的紧密关系。也回应着如何接通地方知识的方法。

问题二:扎琼巴让老师,当你离开牧区到高校交流、和艺术家的合作当中,你个人的感受是怎么样的?你觉得艺术家参与到这个当中会让更多人了解到生态保护的紧迫性吗?

扎琼巴让:在与高校的合作研究过程中,一些科学家、学者提出的草原生态保护,政策研究报告非常的重要。但这些工作需要时间,通过一些方式才能让牧民感觉到,是有一定的距离。与艺术家的合作,不管是一篇文章,一个合作性的实践。他们研究的角度是很有意思的,也很有启发。例如,艺术家关注黑帐篷,现在黑帐篷这种居所几乎快没有了。但是在我们这个村子里还存在,牧民仍然使用黑帐篷。黑帐篷和生态之间的关系是非常微妙的。所以我很期待更多的艺术家关注这个项目,艺术可以潜移默化地影响牧民。

问题三:我有一个很强烈的感受是艺术正在沙漠化,我感受中国这片土地上文化也正在沙漠化,作为艺术家,明浩、建军这些年的实践或者你们在这个行动中有没有遇到让你觉得无能为力或者很被动的状态?

陈建军:走出去可能就有希望。有时候我们处在一个有边界的线性知识系统内部,难免有这样的困惑。当我们走出去以后会发现有很多实践者在做特别重要的地方推动工作。比如和扎琼巴让老师的合作,还有明浩提到的用20年时间种10万棵树的王大爷。“博物之知”的展览可能讨论了一个重要的问题,在自然史的脉络中,我们看不到自然史系统之外的实践者。西方语境中的自然既是一个知识系统,也是一个博物馆或者庇护所。而在这个庇护所之外的一切都是可以开采的资源。如果在这样的系统中思考我们的生命现场,那一定是困惑的,一定是没有方法的。当你走到具体的实践中,与万物进行合作,是会跃出来的。

曹明浩:在有些地方,一些事情会要求你在思维上必须进行转变。例如巴让老师在沙化、黑土滩的草原上进行的修复工作,使离开的一部分草原生命又回来了。

这里举一个例子,参加上海双年展的时候,我们会选用一些馆里的旧展示桌。这是我们力所能及又可以做的很好的部分。在搭建装置的材料上,提交的方案中我们会考虑如何可以继续使用这些耗材。我们有一个5米高的夯土墙装置,前期和合作的建筑师万丽、迟辛安团队做了大量的实验,包括用于夯土墙的建筑土壤配比,拆除后不影响种在土壤中的种子发芽生长,酸碱度测量等。这些是在一个相当小的范围内的努力,最终推动了撤展后的土不是以建筑垃圾来处理的逻辑改变。其中上海当代艺术博物馆在这个过程中的合作起到了重要的作用。作为机构他们对自己提出了问题。

问题四:看到巴让老师的项目,我内心百感交集,我觉得艺术家在巴让老师面前简直是什么都没做。我认为艺术家最重要的是身体直接反应,祖先留给我们的东西,很多人忘记了,但是我在巴让老师身上看到了。我想再听老师讲讲在黑帐篷里和牧民交流的或者您认为很珍贵的点。

扎琼巴让:我的唐卡共有五部分内容,首先是草原生态的历史。然后是村子的历史。第三个是遇到的问题。再是我们怎么解决的、有什么成果。最后一部分是对未来生态修复的期望。我把这些唐卡带到黑帐篷中,给它一个生命的空间。黑帐篷可以随着放牧走,唐卡也是一样的,可以卷起来拿走。在草原上不管是黑帐篷还是唐卡,它有自身的魅力所在。如果把图片挂在黑帐篷里,牧民会觉得很奇怪,把活生生的图片放在那里讲,他们没有那么感兴趣。但把他们的故事放进唐卡里,再将那个画面讲给他们听,他们就会听的津津有味。

问题五:最开始认识明浩和建军,尤其是第一次比较完整地看作品是在2017年深圳双年展,我一直抱着一种保持距离的观察,想卷入又不想太被卷入,我会觉得如果有一种理论的诉求、写作诉求可能就会影响判断。今天这次讲座,我们可以看到两位的警惕和谨慎,看到他们在整个过程当中不断自我反思。那么我想问两位在创作过程中,有没有特别难、特别想放弃的想法?

我顺着警惕、谨慎这两个词,像明浩和建军实践的过程中知识结构肯定会有影响、有变化。在这个过程当中,形而上层面的东西究竟参与进来多少?这些思想是道家的吗?还是有关菩萨吗?有更多的天人合一理念吗?我坚信这些东西是我们每个人身上有,但是不多,所以我觉得在形而上层面,我们在这样的讨论应该提出来,而不仅仅是顺着大家的肉身去走。

另外,因为去年没有机会去卡塞尔看展,我感兴趣的还有去年的观众他们对你们的作品有哪些典型的看法、讨论?

陈建军:我们主要还是以现实来推进这些问题思考。面对气候危机、水系的生态,我们需要看这些问题的根源,此时,所有的东西都会发生变化。而我们的工作就集中在这样的山水实践中,尤其是你看到的草原沙化其实就是一个紧迫的现实。似乎一直是有事做不完。

我记不太清楚了,例如其中一位史学家的大概意思是:“水是艺术家曹明浩和陈建军目前正在处理的主题。他们的长期研究 "水系避难所#3 “不仅在中国四川的平原地区、湿地或青藏高原上收集与研究,而且还在以工业为主的卡塞尔收集与研究。然而,在他们的研究中,这两位艺术家也参考了其他信息,参考了动物界的线索,参考了神话、信仰或牧民的知识。他们的帐篷矗立在桔园前,用于生产牦牛毛等游牧文化风格的物品,旨在成为研究成果和讨论的聚集地。黑帐篷本身将在展览结束后回归自然,让其酶烂降解。牦牛毛可以被用来制作拖鞋,这种产品将直接加强草原牧民的有机经济。”

曹明浩:其实在情感和精神上,很多是来源于我们的行走(实地考察),虽然有非常多现实意义或者地理层面的认知,但真的是以情感为基础,这个情感要很克制、很冷静,不是瞬间的感动。08年地震之前,我们参与了四川大学水利学院的一个考察项目,沿着大渡河走过。那个时候我们重新认识了山水。我们的工作会很长期,可能每年能有一件新的作品项目。但一直都没有停下来。

问题六:牧民的生活方式从过去的轮牧演变到现在的定居,这种不可避免的定居会不会加重草原退化?现在的牧民具体围绕着什么生活?依靠放牧吗?生产生活方式是怎么样的?

扎琼巴让:牧民的生活是围绕着草原生态管理展开的,草原是一个病人,牧民是一个医生,两者互相依靠。不管是人工草原还是天然草原,草长出来就要进行管理。首先是割杂草,然后是施肥,牧民以山上山下的轮牧方式放牧。这么做首先是他的生活,第二个是通过这样的方式进行管理。牧民有一句话,“牧民在草原上一辈子,最后就剩下一堆灰。”他们用牛粪和羊粪做燃料,使用之后的灰倒在草原上,随着降雨慢慢就融化了。现在,我们大量地盖房子,会对草原的土地造成一定的损伤。完全定居是没有办法过牧民生活的,我们要跟着牛羊走。在草原上放牧,现在用的塑料帐篷铺盖在土壤上,长时间的掩盖,土壤就会变黑、草会死去。黑帐篷可以透气、可以遮雨,牧民在一处生活一两个月以后就会搬到另外一个地方,第二年来的时候,你根本找不到去年搭黑帐篷的痕迹。这就是他们的生活方式。

问题七:我们现在生活在广东,离草原退化现象较为遥远,我们大学城的研究生如何为治理草原退化尽自己的一份力?

扎琼巴让:文章也是一种参与。大学生、研究生首先是通过自己的实地研究认识牧民的价值。这是非常关键的一环。另一个角度来看,草原通过你们的研究,新型的治理方式可能会提出来,后面也会有更多的学者或者更多的人加入进来。

问题八:在社会学研究中有三个层面,分别是描述、解释和分析。听完这次讲座,我们可以看到很多的对于牧民的描述,也可以体会到牧民生活的真实情境。但关于解释层面,当地的牧民是怎么理解这个生态的?他们是怎么看待自己的行为的?现在我们更多讨论的是从客观的角度或者是外人的角度看当地退化的情况,但当地牧民才是生活在藏区的主体,他们是怎么认识、解释自己的行为的?

扎琼巴让:我就是牧民。生态修复的成果是四代人努力一同创造的,不同时代的人有不同的看法。我大概把他们的看法分成了四类。一是来自70、80岁的老年人,他们会教育自己的晚辈,草原生态需要我们自己维护;二是部分来自40、50岁的中年人,他们会怀疑我,认为我做这个项目可能是为了什么利益;三是20岁左右,受到高等教育的年轻人,他们刚开始的时候表现得非常努力,但这个过程不会持续太久,会很想发朋友圈,“我是多么伟大,我参与了气候变化、草原生态修复”;最后,很多牧民开始有意识的去保护环境,参与沙化、黑土滩治理就是牧民对于草原气候变化的感知与应对方式。

陈建军:今天再去强调“牧民”,会过于人类中心主义了。这是我们应该思考的一个问题。