本文章中文版由“泛东南亚三年展”序列研究展#3 “对参与式艺术的两种回应”之“穿针引线”(策划:陆思培,广州美术学院大学城美术馆,2021年11月21日——2022年3月20日)委托制作,已获原作者授权,请勿用于商用,转载请注明出处。

本文作者郑家荣(Mark Teh)

郑家荣(Mark Teh)为表演制作人、导演、研究者、策展人,生活和工作于马来西亚吉隆坡。他的项目多元、具有合作性,注重记录、观察和生产。他非常关注历史、记忆和反主流测绘之间的盘根错节。他首要的实践形式是表演,但也参与展览、教育、社会介入、策展和写作活动。郑家荣的项目曾在以下场馆、地域或艺术节展出:清迈当代美术馆,清迈(2020);萨里哈拉表演中心,雅加达(2019);东京艺术剧场(2019);山口媒体艺术中心(2019);横滨表演艺术大会(TRAM)(2019 & 2016);曼谷国际表演艺术会议(BIPAM),曼谷(2018);澳亚艺术节,阿德莱德(2018);先锋节,雅典(2018);国家当代艺术馆,首尔(2018);SPIELART艺术节,慕尼黑(2017);世界文化中心,柏林(2017);曼谷艺术文化中心(2017)等。郑家荣的近期在线项目包括“物事为要”(Object Matters )和 “漫步亚洲”(Jalan-jalan di Asia)。他硕士毕业于伦敦大学金匠学院,专业是艺术与政治。

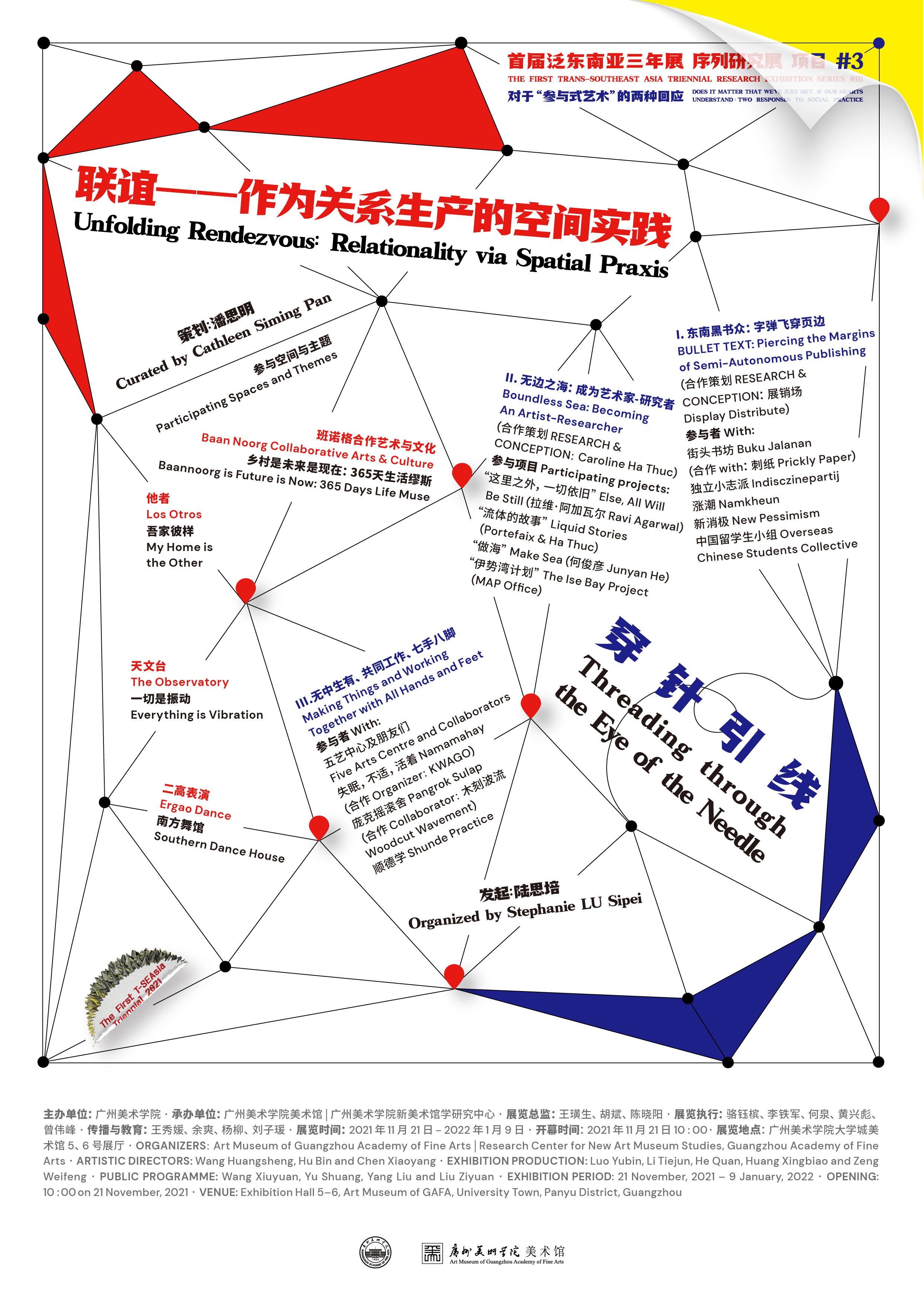

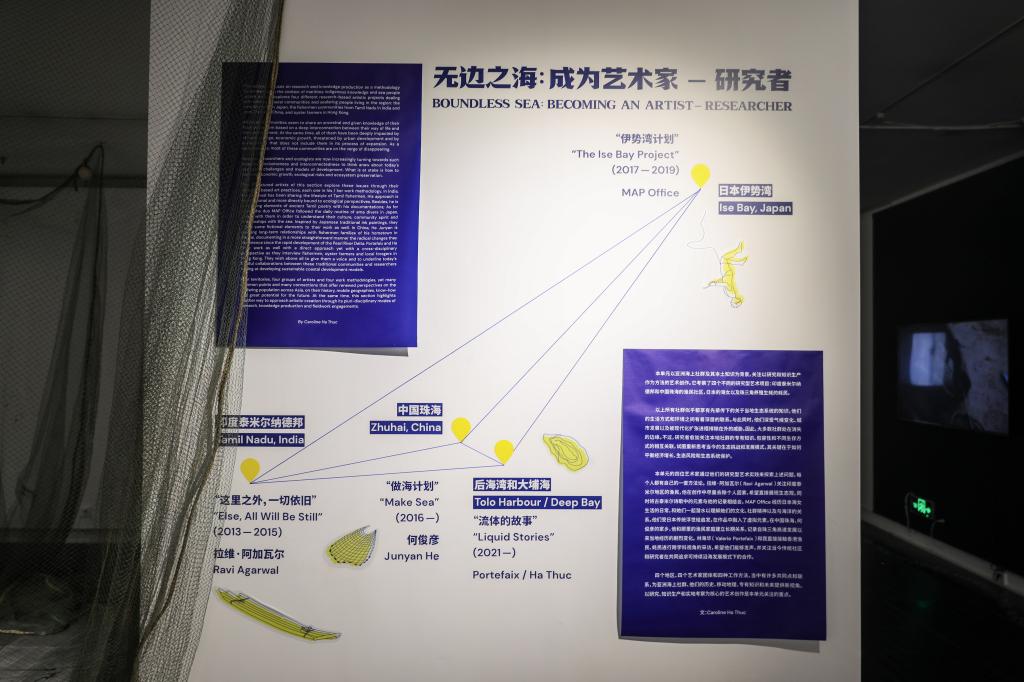

郑家荣为五艺中心(Five Arts Centre)成员。五艺中心是一个由马来西亚艺术家和制作人组成的充满活力的集体,于1984年由剧场导演甄山水(Chin San Sooi) 、克里申·吉(Krishen Jit)、舞蹈编导玛丽安·狄库鲁斯(Marion D’Cruz) 、作家KS马粘(K.S. Maniam)以及视觉艺术家德扎·披雅达萨(Redza Piyadasa)联合创办。创立以来,五艺中心一直致力于通过探索和融合当地语汇、形式和传统,表达马来西亚文化和身份的复杂性与全球、现代和跨文化的关系,致力于在当代艺术的情境下生产替代性的艺术形式和图像,在剧场表演、舞蹈、音乐、青年剧场、视觉与数字化艺术等领域探索。五艺中心成员及朋友们对于30余年协作的关键词梳理及相关档案目前于“泛东南亚三年展”序列研究展#3 “对参与式艺术的两种回应”之“穿针引线”展出(2021年11月21日——2022年1月9日,逢周一闭馆)。“穿针引线”由广州美术学院美术馆、广州美术学院新美术馆学研究中心主办,陆思培策划。

五艺中心37年项目档案广告纸,涉及的内容累计时间跨度长达四十年,由广美艺术批评专业研究生陈燕馨制作。

五艺中心成员及朋友们为本次展览所特别创作的《实践之道(Ways of Working)》关键词影像装置,根据成员及伙伴的讨论生成,由艺术家、制作人、策展人王泰思(Wong Tay Sy)制作。近期,他们将围绕自身工作进行线上分享,敬请关注。

制作人陈丰爱(June Tan)2016年写下的关于五艺中心空间及档案戏剧《Baling》制作过程的笔记。

从儿童戏剧到社区参与型艺术:

马来西亚非正式(non-formal)

艺术教育的发展

本文尝试对二十世纪七十年代以来马来西亚非正式艺术教育实践进行初步定位,在文化、社会和变革的广阔全景中,追溯此种实践的发展历程。我的解读主要关注该领域的发展是如何回应与之同时发生的社会和教育学领域的各种思潮变化,以及区域内与之平行开展的各种文化实践。

本文的主要资料来源是马来西亚艺术教育档案网站,1我的这些观察参考对象当然并非历史的全部,其中不乏我的主观解读。我的分析聚焦在两个组织发起的艺术教育项目上。

这两个组织分别是:

1)五艺中心(1984年成立于吉隆坡),2一个由艺术家、制作人和活动家组成的团体,致力于在马来西亚情境下生产具有替代性的艺术实践;

2)槟城文化艺术教育组织(Arts-ED,1999年成立于槟城),3一个为农村和城市社区中16000多名年轻人提供了创新型社区艺术和文化教育的非营利组织。

我们的故事以非正式艺术教育的发展为主线,讲述这一实践发展期间的一番周折辗转——从二十世纪七十年代新兴、替代性的儿童戏剧出现,到八十到九十年代的综合艺术和具有互动性、以问题为导向的教学实验的发展,再到近期社区参与和在地实践概念的广阔辐散。在本文最后列举了一些可以开展进一步调查和研究的角度和方向。

作者:郑家荣(Mark Teh,五艺中心成员)

(翻译/校对:许观奇、谢赢盈、陆思培、陈燕馨)

第一部分:马来西亚儿童戏剧与艺术教育间的联系

20世纪70年代的国家工程和实验

当代非正式艺术教育之始可以追溯回二十世纪七十年代,马来西亚社会在经历1969年5月13日的五一三事件之后,开始自上而下的重组及重构,经济转为以出口为导向的工业化,新的法律和政策被引入,如《新经济政策(the New Economic Policy)》、《大学和大学学院法(the Universities and University Colleges Act)》和《国家文化政策(the National Cultural Policy)》等等。

在这一时期,马来西亚的教育系统加快了其姗姗来迟的去殖民化改革,将以英语授课的学校转变为以马来语教学。为了满足这个拥有年轻民众的新独立国家的需求,四所高等教育机构被创立或得到升级,它们是:马来西亚国民大学(Universiti Kebangsaan Malaysia)、马来西亚大学(Universiti Sains Malaysia)、马来西亚技术大学(Universiti Teknologi Malaysia)和马来西亚技术学院(Institut Teknologi MARA),以及当时已有声望的的马来亚大学(Universiti Malaya)。这导致了爆炸式的变革:教育机会增加、更多农村人口进入城市、学生社会参与度提升、青年亚文化四处生根——这些变化也映照着邻近的东南亚国家的社会剧变。

这些国家建设和社会工程试验也发生在文艺领域,当时的文化工作者致力于文化去殖民化,努力重塑文化环境。在1971年全国文化大会上,马来西亚美学和身份认同的新方向被提出并经受辩论,议题中包括对使用当代表达方式重新与传统习俗建立联系的呼吁,也包括对发展更具有批判性和存在性的自我理解模式的要求。其中的一些问题通过《国家文化政策》(该政策以马来文化和伊斯兰教为重点,并含有对适当的"非本土 "文化元素的条款规定)被正式地宣示出来,又在1972年随着文化、青年与体育部治下的国家文化集团(KBN)的成立被纳入建制。

与此同时,出版物发展如雨后春笋,艺术和文化的话语空间也随之而扩大,新的出版包括《Dewan Sastra》、双语的《Seni dan Theatre》、《Dewan Budaya》,以及由戏剧导演和评论家克里申·吉(Krishen Jit)撰写的《星期日时报》中的每周专栏《与乌提赫谈戏剧》,后两份出版物都对新生的儿童戏剧实践做了重要报道。

对艺术教育的影响

与此同时,大学校园和教学大纲也在发生着变化。曾于二十世纪七十年代初设立国家首个表演艺术项目的马来西亚槟城大学(USM),又在1977年将传统皮影戏正式纳入教学,这一变化的推动者是木偶大师Hamzah Awang Mat、民族音乐学家帕特里夏·马杜斯基(Patricia Matusky)和东南亚戏剧学家Ghulam-Sarwar Yousof。1979年,Zainal A. Latiff在马来亚大学开设了儿童戏剧课程,而克里申·吉则在1975年将东南亚戏剧作为一门课程引入了马来亚大学历史系。正是在这种环境下,儿童戏剧的另一种可能性出现了。

最早的现代儿童剧概念于1960年代在教师培训学院出现,并被教学界当作文学或语言发展的一部分继续传播。现代儿童剧概念的发展可以通过几本儿童剧选集的出版得到证明,这些选集包括《Mari Berlakon》(1967)、《孩子们的舞台(Panggong Kanak-Kanak)》(1967)、由现代剧作家 Mustapha Kamil Yassin创作的《Lakunan Ria》系列(1968)以及Patrick Yeoh的《马来西亚学校的戏剧》(1972)。大多数剧目都是以现代戏剧(现实主义剧目)的风格创作的,在情节和人物塑造上倾向于把儿童当作承载象征的对象,从而弘扬"小大人"价值观。

直到六十年代末,市中心的戏剧活动仍然是学生们课外活动的一项选择。在英语授课的学校里被教授的典型戏剧类型是英国古典戏剧和美国音乐剧,而马来语学校则偏爱教授话剧风格的历史叙事和有时受到西方影响的现代戏剧。随着学校的授课语言由英语向马来语过渡,语言和文学研究所(DBP)根据联邦政府的本土化议程,出版了马来语剧本并组织了马来语的校园戏剧活动。

另类儿童戏剧的出现

到了七十年代初,伴随马来西亚戏剧界动态的风格实验和剧场的去殖民化,人们可以感受到,儿童剧已从正规教育系统所青睐的古典和现代文学的影响中脱离出来。受到这些内涵更广阔的的变化的影响,人们开始想象和描绘一个独立的、以儿童为中心的戏剧空间:新的儿童戏剧将挖掘当地的民间故事、传说和神话,吸纳儿童游戏、创意游戏、舞蹈、哑剧、音乐、童谣和其他传统艺术形式的精华。

虽然在1979年之前,当地大学没有开设专门的儿童戏剧课程,但其实践却在马来西亚理工学院(ITM)、马来西亚大学和南洋理工大学等机构中得到非正式的滋养。七十年代马来西亚第一批另类儿童戏剧的主要特点是成人演员、大学生和实习教师为儿童观众表演。

早期的先驱实践者是马来西亚理工学院讲师Vijaya Samarawickrama,他是一个多产的导演,主要剧目包括《Denda Manis》(1973)、《Dewi Bunga》(1973)、《Topsy Turvy Castle》(1973)、《Azad dan Gergasi》(1978)、《Sang Kura-Kura》(1978)、《Pak Pandir Moden》(1979)和《火星来客》(1979)。这些剧本是他与他的师范生共同创作的,后来被收录进语言和文学研究所出版的剧作选集。

在马来西亚大学,外籍讲师Lois Long和Tone Brulin共同孕育出新的方法和词汇。Long编导的《魔袋》(1974)是一部奇幻的地方音乐剧,以原创音乐和颂歌为特色,有很强的观众参与性;而Brulin的儿童剧《Tak Kotak-Kotak》(1979)在公共场所上演,采用了街头戏剧和贫困戏剧的技巧。Zainal A.Latiff的《Cerita-Cerita Pak Pandir》(1979年)和《Sang Kancil Putar Alam Syah》(1982)将randai和silat(马来武术形式)与英国戏剧教育家桃乐丝·希斯考特(Dorothy Heathcote)和布莱恩·韦(Brian Way)开发的过程戏剧和观众参与技巧相结合。所有的作品都保留了让成人或大学生为儿童表演的方法——它们也是今天被称为“青少年为观众对象的戏剧作品”的先驱。

1977年,随着Kompleks Budaya Negara(KBN)的"孩子们的舞台(Teater Kanak-Kanak)"的建立,另类儿童戏剧实践的第二波潮流浮出水面。这标志着一个重要的转变——从为儿童表演的剧场到儿童表演的剧场。该计划由相继从南洋理工大学毕业的伊丽莎白·卡杜莎(Elizabeth Cardosa)和珍纳·毕莱(Janet Pillai)负责,由富有远见的艺术家、教育家、文化官员伊斯梅尔·扎因(Ismail Zain)发起,他在1975至1982年期间担任文化、青年和体育部的文化主任。在1977年至1985年期间,"孩子们的舞台(Teater Kanak-Kanak)"4通过实验性戏剧艺术计划在吉隆坡招募和培训中小学生,并制作出几台戏剧演出,如"Beg Sakti"(马来语,意为Long的《魔袋》,1978)、"Si Geroda"5(1979和1981年在马来西亚和新加坡的9个城镇巡回演出)和"Sri Ayu"6(1980)。这个项目的创新之处在于将儿童置于艺术过程的中心,由成人从业者担任引导人,激发儿童的能动性和创造力。该项目受益于在KBN内举办的活动——这些活动教授儿童传统艺术,比如甘美兰、久贾舞和哇扬皮影偶戏,也教授即兴表演、武术和戏剧;孩子们还能接触到各种各样的艺术家——从传统大师KBN的文化戏剧班,到实验性的组织Anak Alam的成员等等。

应该指出的是,这些儿童剧的先驱们有几位曾在公认的亚洲戏剧中心夏威夷大学进修。这些人包括1970年代的Samarawickrama和Zainal,以及随后十年的珍纳·毕莱和廖培真(Leow Puay Tin)。诺丁·哈桑(Noordin Hassan)是马来西亚实验戏剧的先导者,1976年曾在纽卡斯尔大学参加了希斯考特的戏剧教育课程,回国后尝试在几所师范学院引进这种教学方法。

区域共鸣和地方图书馆

到了1981年,在全国范围内已经有了相当数量的实践团体,儿童戏剧从业者研讨会(Bengkel Penggerak Teater Kanak-Kanak)开办,吸引了马来西亚8个州的21名从业人员参加。在地区联结层面上,一个重要的儿童艺术活动家和从业人员人际网络通过"儿童生活戏剧国际工作坊"(International Workshop on Living Children’s Theatre)组织建立起来,网络内的活动涵盖工作坊、讲座和演出。国际工作坊由Ohanashi Caravan中心的Mitsue Ishitake、菲律宾大学的Amelia Bonifacio和马来西亚大学的克里申·吉发起。在东京(1979年)、马尼拉(1983年)和吉隆坡(1985年)分别举行的三次国际工作坊会议上,日本和东南亚的儿童戏剧从业者、图书出版商和教育工作者汇聚一堂。

吉隆坡工作坊的意义在于让当地的从业者接触到各个国家不同团体的工作,这些团体包括印度尼西亚的Pusat Bimbingan Kanak-Kanak、Ohanashi Caravan中心(日本)、Teatrong Mulat ng Pilipinas、ACT3(新加坡)和MAYA:艺术与文化发展研究所(目前是泰国的Mayarith剧院)。国际工作坊人际网络的影响力直接体现为吉隆坡和其他市中心的公共图书馆中儿童戏剧活动的蓬勃发展。Alimah Salam——吉隆坡第一家儿童图书馆Pustaka Bimbingan Kanak-Kanak的馆长受到1979年研讨会的启发,于1980年成立了两个主要通过演绎著名儿童故事培养阅读习惯的团体:

Teater Kanak-Kanak Pustaka Bimbingan(成人表演者参与)和Kumpulan Boneka Pustaka Bimbingan(儿童木偶戏)。20世纪80年代活跃于"图书馆运动"的其他儿童戏剧团体包括Si Nuri、Teater Anak-Anak Alam(由Anak Alam的Thangarajoo领导)、Teater Kanak Kanak Perpustakaan Negara、Kumpulan Boneka Perpustakaan Negara(由Shukri Edrus领导)、Pusat Perkembangan Kanak-Canak Yayasan Sabah、Aries Nine和Teater Abros(由Alimah、Sudiro Sukirman和Yusof Gajah等人组成)。这些团体表演儿童剧和木偶戏,也讲故事,受《芝麻街》的流行模式影响,他们将业务扩展到幼儿园、学校、商场里和儿童电视节目中。

也是在这一时期,在Dewan Bahasa dan Pustaka的鼓励和支持下,儿童戏剧剧本的出版蓬勃发展,学校戏剧比赛和戏剧节也开始在州和国家层面开展(后者由教育部和新成立的电视台TV3赞助)。

儿童戏剧的现状:

错失之机——成为景观——迈向正轨

20世纪80年代,马来西亚经历了快速的工业化和经济转型,总理马哈蒂尔·穆罕默德将新自由主义政治与所谓忠诚和尊重权威的"亚洲价值观"融合在一起,为这种转型加速。这个时代的政府政策和工作方向侧重于促进经济繁荣和维护社会和谐,避开了自由和公民权利等看似"西方"的概念。

然而,我们通过1983年的“小学新课程”(Kurikulum Baru Sekolah Rendah)和1989年“中学华文课程”(Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah)两项中小学系统的课程改革工程,可以看到官方在教育的现代化和改革方面的尝试。在理论上,两项课改都突出儿童在教育中的中心地位,教师则被视为体验式、互动式和螺旋式学习的促进者。师范学院为受训者提供了更多接触艺术的机会,希望能够更多地激发创造力;音乐、视觉艺术和文学成为学校的正式科目,戏剧却被忽视。事后看来,20世纪80年代替代性儿童戏剧活动实践者数量众多、发展已有规模,然而戏剧却未能被纳入官方教学大纲,这个将戏剧教育引入国家教学体系并使之正规化的机会就此错失。

到了1987年,政府的文化事务管理权限从青年和体育部移出,重新分配给旅游和文化部。该部门经过多次进一步改组,现为旅游、艺术和文化部。这种配置强调旅游业及其对经济增长的贡献,而文化和艺术的内在价值则被置于次要地位,被降格成为经济增长的一个促进因素,作用在于辅助马来西亚成为世界级旅游目的地。这种定位的变化指向文化的工具化,文艺于是脱离了教育学的土壤,但又找到了新的生长之所。九十年代至二十一世纪伊始,儿童剧开始走向专业化和壮大。

文化、艺术与旅游部发起Tunas Budaya计划(1992),培养儿童学习传统的马来舞蹈和音乐;1989年马来西亚旅游资讯中心(MaTiC)和1999年国家剧院(Istana Budaya)的两个文艺场所建设的启动,进一步促进了更正统、专一的马来儿童戏剧的发展。大型制作和儿童音乐剧开始在这些场地上演,包括Siti Hajar Ismail的《Lagenda》(1996),Adlin Aman Ramlie的《Taman Baginda》(1997)。Ladin Nuawi的《Durian Gergasi》(1999年),Aminah Rhapor的《Siti Di Alam Fantasi》(1998)和《Aladdin》(2007年),Zaifri Husin的《Bawang Putih Bawang Merah》(1997)、《Ali Baba》(2007年)和《Upin&Ipin》(2012),以及Fateha Hanif的《Sarian Tiana》(2016)。2000年,各种马来戏剧形式的儿童版轮番登场,比如马来宫廷剧(bangsawan)和玛蓉剧(makyong),制造出传统戏剧“年轻化”的新趋势。总的来说,这些作品复制了成人商业戏剧的主要舞台美学和语言,创作过程和艺术方面的决策完全由成人及专业人士把控,儿童几乎没有多少参与度。今天,马来语儿童剧的发展继续通过政府的资助和机构的委托项目款维持,这类赞助机构包括国家文化艺术部、DBP和国家艺术学院。

应该指出的是,在正规教育系统领域,教育部于2007年搭建了适配中学阶段学生的的马来西亚艺术学校(Sekolah Seni),为有兴趣和才华的年轻人提供一个平台,支持他们在音乐、舞蹈、戏剧和视觉艺术方面开展学习。目前有五所艺术学校分布在柔佛州、沙捞越州、吉隆坡、霹雳州和沙巴州。这一官方的推动艺术教育的举措虽然姗姗来迟但有积极影响,然而这些课程都遵循传统框架,意在维护《国家文化政策》中展现的保守和传统主义议程。

第二部分:非官方艺术教育带来的新方向

一方面,旅游、艺术和文化部在推动学校的艺术教育走向正规化,同时也加强对校外节目和表演的控制,使其符合主旋律;另一方面,从业人员、机构和团体也在非官方的艺术教育和表演实践中描画出了另一种轨迹。FAC-Arts-ED档案库7里包含这些实践的部分具体项目资料或倡议书。这个档案集汇聚了七个项目的相关资料,涉及的内容累计时间跨度长达四十年。这些项目分别是:KBN的"Teater Kanak-Kanak"(1977-1985)、马来西亚大学的"Program Seni Kreatif"(1986-1992)、五艺中心-槟城青年剧团的"Teater Muda"(1992-2002)和"Theatre in Education"(1998-2004),以及槟城文化艺术教育组织的"槟城城市小孩"(Anak-Anak Kota,2001-2005)、"我的罗浮山背"(myBALIKpulau,2005-2010)和"欢闹古迹嘉年华"(Heritage Heboh,2006-2012)。这些项目为马来西亚的艺术教育提供了具有创新性和反思性、严谨且有弹性的另类文艺教学方法——最初的模型是儿童剧场和教育戏剧模式(70年代末至2000年),最近又发展出并纳传统文化遗产的模式和在地艺术教育的项目(2000年至今)。

通过阅读项目档案,我们可以回溯这种跨学科的实践受到过哪些力量的影响,以及它如何从不同领域的知识中汲取营养。在表演艺术方面,我们可以发现贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)的史诗剧和奥古斯托·博尔(Augusto Boal)的论坛剧场的灵感源于民间和街头戏剧,也吸收了亚洲传统中有明显表现的"整体剧场"的概念,他们的戏剧实践兼容并蓄,融合了舞蹈、戏剧、音乐、木偶戏和视觉艺术。进步的教育理念根植于早期的项目里,理念的灵感来源于让·雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)和约翰·杜威(John Dewey)的体验式教育理念、保罗·弗莱雷(Paulo Freire)的批判教育学和伊万·伊里奇(Ivan Illich)的去学校化社会主张。了解儿童及其能力的尝试来源于发展心理学:让·皮亚杰(Jean Piaget)和列夫·维果茨基(Lev Vygotsky)的儿童认知发展理论,唐纳德和克莱尔·温尼科特(Donald and Clare Winnicot)的游戏主张,以及霍华德·加德纳(Howard Gardner)的多元智能理论。后期的项目则开始从更广泛的人文和社会科学中汲取观点和方法论方面的养料——行动研究、人种学、人文地理学、社会历史、社会学、全球公民意识以及流行和视觉文化,都成为项目发展参考的对象。

对FAC-Arts-ED系列项目产生重要影响的是东南亚各类为了争取自由而开展戏剧工作的团体,比如菲律宾教育戏剧协会(PETA,1967年成立)和泰国的MAYA:艺术与文化发展研究所(1980)。这两个团体都是在该地区70年代的运动中发展起来的,它们的戏剧教育项目重视启蒙和去殖民化,推崇使用当地文化资源,也推崇综合艺术。20世纪80年代,菲律宾教育戏剧协会将他们的"综合剧场艺术工作坊"模式推广到整个东南亚(包括1986年由当时的文化、青年和体育部在吉隆坡举办的工作坊),并出版了一系列手册,推广他们以儿童为受众的创意戏剧、运动、写作以及声乐活动。MAYA的创始人们曾在塔马萨特大学接受过大众传播方面的培训,他们将艺术视为社会动员的媒体或工具。他们创造出更有结构性的教学方法,这些教学方法将体验式的学习、教学和表演方式融入不同的项目情境之中,比如儿童艺术营,针对教师、非政府组织甚至政府教育项目的区域讲习班。从20世纪80年代至21世纪初期,PETA和MAYA两个团体都保持着与五艺中心和槟城文化艺术教育组织之间的往来交流。

FAC-Arts-ED档案中有一个重要层面值得更多的关注,那就是艺术家、教育家、引导师、制作人和活动家们贡献。他们不同的经验、知识、培训经历和世界观共同参与塑造和构建了这些非官方的艺术教育计划。在追求他们各自的当代表演和视觉艺术领域的职业生涯和方向的同时,这些文化工作者也将很大一部分时间投入到非官方艺术教育的实践中,有些人成为了多重职业者。在此过程中,他们不得不学习、修正和反向学习与儿童、教育和青年文化有关的方法和假设,还要面对关于自身的艺术实践及社会应用的具有挑战性的问题,同时他们要作为实验性综合艺术项目的艺术家/引导师,发展共同的语言。

这些人物包括伊丽莎白·卡杜莎(Elizabeth Cardosa,戏剧)、珍纳·毕莱(社会学和儿童戏剧)、玛丽安·狄库鲁斯(Marion D'Cruz,舞蹈)、安妮·詹姆斯(Anne James,戏剧)、Sugu Kingham(视觉艺术)、廖培真(Leow Puay Tin,戏剧和编剧)、Charlene Rajendran(戏剧)、刘庚煜(Liew Kung Yu,视觉和平面艺术)、艾达·惹查(Aida Redza,舞蹈)、陈瑞明(Tan Sooi Beng,民族音乐学和声音音乐)、何小芬(Ho Sheau Fung,戏剧)、曾玉萍(Chen Yoke Pin,大众传播)、 吴汉民(Goh Hun Meng,视觉和平面艺术)和Kuah Li Feng(视觉传播)等人。珍纳·毕莱是儿童戏剧专家,长期担任USM讲师,是艺术教育、文化规划和场所建设方面的专家顾问。自1970年代末参与"Teater Kanak-Kanak"以来,毕莱将她的一生都献给了非官方的艺术教育。从USM退休后,她发表了大量的文章,并继续在亚洲各地进行演讲,为培训研讨会的开展做辅助工作。

对FAC-Arts-ED档案的解读,亦是对珍纳·毕莱和她的同伴在马来西亚艺术教育领域一路跋涉过来的漫长道路的解读。针对我所选择的具体项目的详细解读已有资料可考,因此我的观察更重视过去四十年来非官方艺术教育实践中出现的较大转折和模式变化

1.扩展的实践——从儿童戏剧到社区参与艺术

从FAC-Arts-ED系列中,我们可以看出三条主要的实践线索。1977年至2002年的早期项目("Teater Kanak-Kanak"、"Program Seni Kreatif"和"Teater Muda")的共同目标是在内容和形式上使艺术去殖民化。这些项目因其独特的培训方式、跨文化的马来西亚美学以及对年轻人世界具有思辨性的刻画而受到赞誉——它们都是由年轻人参与体验、共同设计和表演的。《Si Geroda》(1979-81)、《丛林之声》(Suara Rimba,1994)、《罗摩与悉多:新生代》(Rama & Sita: Generasi Baru,1996年)和《哪吒》(Ne Zha,1999年)等雄心勃勃的儿童戏剧作品灵活使用当代青少年的视角、形象和问题重新诠释传说、史诗和民间故事。《Sri Ayu》(1980)、《小孩Zam Zam 和放债人》(Zam Zam & Peminjam Wang,1990-91)、《我们不是雕塑》(Kami Bukannya Patung,1991)和《Red and Gold Shoe》(2001)等一些和心灵更亲近的作品则映照出社会边缘人、街头儿童和残疾人所面临的考验和磨难。这些节目有意识地引入了传统艺术(哇扬皮影偶戏、甘美兰、石鼓、婆罗多、武术、马来武术等),并鼓励戏剧中多种语言的使用。为了塑造不将艺术分化成不同领域的艺术传统,儿童们接受了综合艺术的培训,孩子们可以接触和学习戏剧、舞蹈、音乐、视觉艺术和文学艺术。

第二条更具有教育学背景的线索可以在"教育戏剧"的一些项目中找到,如《Setumpok Pisang》(1996)、《停!看!走!》(1998)、《Ok Tak Ok》 (1998-2002)和"Settop!RESPEK"(1999-2004)。这些项目利用过程戏剧、教育剧场(TiE)和论坛剧场的互动技术,对年轻人面临的社会问题进行批判性审视。这些项目包含对学生焦点小组的研究,通过研究获取关于身份、性别和自我形象、冲突处理、性教育和有虐待倾向的关系等主题的现实生活经验;为了拥有更大的批判性和审美距离,这些个人案例研究会通过工作坊和演员/引导师的工作转化为虚构的背景,剧情的发展指向多种可能的结果或解决方案,允许观众通过角色扮演、集体决策和讨论进行参与。这些表演在中学巡回演出,基本意图是改变社会行为和观念,表演还配备了教师资源,以促进活动前后对主题的讨论。在这些教育剧场表演中,有几个后续被改编成教育视频。

1999年以来Arts-ED具有开创性、以社区为基础的艺术和遗产教育工作是第三条主线,这些工作注重人、地方和应用与当地文化生态的互动。“槟城城市小孩”(2001-2005)、"我的罗浮山背"(2006-2010)和"欢闹古迹嘉年华"(2006-2012)三个项目代表了一种扩展的社会实践——将文化遗产教育、在地教学法、文化可持续性以及青年人与槟城其他利益相关者之间的跨代际和跨文化的交流结合到一起。虽然建立在早期的核心原则之上,但这些项目标志着Arts-ED开始从常规的表演制作中脱离出来,将精力集中到文化绘图和解释、社区场所建设、规划和问题处理的长期过程上。在过去的二十年里,Arts-ED的工作已经成为东南亚艺术实践的一个重要参考,其目前的活动包括培训、交流、研究、记录和解释,以及为不同的社区、利益相关者和网络提供咨询。

2.儿童——从艺术家和体验式学习者到社会行动者

近几十年来,童年这一社会现象的认知随着文化、社会学、心理学和哲学变化而发生改变,儿童对世界的理解也变得越来越有层次、越来越复杂。从以儿童为中心的教育新范式中脱胎的、具有创造性和批判性的教学法始终是FACArts-ED项目的核心。同时,我们也可以回溯这些实验性的艺术项目是如何推动了“儿童”概念的当代化,使儿童的身份由学习者转化成为地方和全球公民。

所有项目采用的一贯策略是有意识地招募不同性别、家庭收入水平、种族、年龄和语言的青年参与者。重视通过跨文化、文化间和文化内的交流尊重差异和克服成见的过程。参照霍华德·加德纳的多元智能理论,在艺术制作开始之前,参与者通过一些练习识别自己的能力、知识、兴趣和个性特征,为后期的组队、分享、合作和角色分配提供背景支持。

"Teater Kanak-Kanak"、"Program Seni Kreatif"和"Teater Muda"等早期的项目注重马来西亚的儿童戏剧创作手法的去殖民化,采用发展心理学将儿童构建为终身学习者和艺术家。这一策略在教育剧场项目开展时发生了转变,年轻人被视为他们自身环境中的潜在变革力量。教育剧场的工作侧重戏剧和冲突处理策略,既关注个人也关注整体,既重视经验也重视表演——这些工作变化标志着向"槟城城市小孩"、"我的罗浮山背"和"欢闹古迹嘉年华"项目的重要过渡。

"濒危行业和传统食品"(“Endangered Trades and Traditional Foods” ,2001-2005),"墙上的故事"(“Stories on the Wall”,2002),"传统行业的招牌制作"( “Signboard Making for Traditional Trades”,2002),"我的自我,我的家庭,我的城市"( “mySELF, myFAMILY, myTOWN”,2005-6),"遗产建筑清单"(“Heritage Heboh Street Festival” ,2006),"浮罗的解说牌"(“Balik Pulau Interpretation Signage”,2009),“河伯街节"(“Heritage Heboh Street Festival”,2006)和"发现之旅"( “Heritage Discovery Trails”,2011-2013)这些最近的项目,见证了年轻人如何在社区开展实地研究,并通过多种多样的创作方式和带有本土色彩的表现手法来阐释他们的发现。儿童不再只是参与表演的演员或教育剧场项目的参与者,他们承担了社会行动者的角色和责任——他们成为了公民记者、文化测绘员和研究人员,成为了各自日常环境的"专家"。

3. 搬迁——从吉隆坡到槟城

历史上对于吉隆坡和槟城之间关系的描述总离不开 “首都/第二城市或中心/外围二元论”的套路,而FAC-Arts-ED档案的两地性和双中心性为研究两个城市艺术教育的发展轨迹提供了有益的反思。在联邦政治层面上,历届教育部都对社会和艺术教育兴致缺缺,而槟城则有更强的消费者协会、公民动议中心和行动主义的传统,州政府和大学找到了与这些非政府组织合作的方法。例如,Arts-ED早期对非正规艺术教育的探索得到了槟城教育咨询委员会和USM的支持。在80年代和90年代,USM艺术学院拥有几位艺术家讲师,包括Zainal A.Latiff,珍纳·毕莱,雷·朗根巴赫(Ray Langenbach),Sugu Kingham和陈瑞明。他们鼓励支持以实验教学法和过程艺术为对象的研究。Arts-ED凭借它与USM之间的连接获得了接触工作人员和学生引导者的机会,并且能够使用位于乔治城的ABN-AMRO空间和其设施,它的早期项目就是在这个空间内开展的。

1984年搬家到槟城出任南洋理工大学艺术学院讲师后,整个90年代,珍纳·毕莱每周都会去吉隆坡,持续跟进与五艺中心合作的项目"Teater Muda"(始于1992)。在槟城,珍纳·毕莱继续与从事视觉艺术的同仁Sugu Kingham共同开展综合艺术实验,并在1998年至2000年期间不断寻找戏剧教育的机会,与非政府行动者组织合作,招募南洋理工大学的学生担任演员。虽然"Teat Muda"在吉隆坡的演出大受欢迎,但到九十年代末,珍纳·毕莱开始对首都儿童戏剧的泛商业化感到不安,这时主要的观众群体是中产阶级。在"Teat Muda"内部,像"丛林之声"(1994)这样的项目原本是经历两年的开放式发展有机地成长起来的,但后来的演出逐渐回归商业制作的生产模式,排练时间延长,成人创作团队的对演出的控制加重。

2000年, 珍纳·毕莱和她的合作伙伴的工作重点转向到了在地与社区艺术。这一转折的原因首先是在槟城学校引入非官方艺术教育的尝试不尽如人意,其次是当时有了一个可以利用艺术教育在社区环境中振兴文化资产的良机。

2000年,为乔治城内的工人阶级租户提供廉价住房保障的《租金控制法》因不符合进一步开发的需要而被废止,由此产生的传统社区大规模移民和急躁的拆迁威胁着这个自19世纪就存在的、具有历史多样性的港口定居点的文化构成。关心此事的市民和非政府组织团结起来,保护乔治城的建筑遗产和活态遗产。这些与对文保活动家和非政府组织的潜在合作,确立了Arts-ED在文化和遗产教育方面的身份,影响了其后续发展。当乔治城在2008年被认定为联合国教科文组织世界文化遗产后,保护遗产的议程被州政府采纳。

“槟城城市小孩"(2001-2005)项目的主要目的之一是帮助内城的儿童了解他们的当地文化资产,二是研究人、习俗和地域是如何被时间、空间和社会经济互动联系起来的。其他社区参与项目随后在槟城的农业地区(2005-2010)、双溪平南的城市公共住房社区(2012-2014)和北海郊区(2016)进行。这些项目以文化地图为工具评估社区生态系统的DNA,基于评估结果和自下而上开展的关于地方营造的商讨结果,提出对地方文化资产的振兴方略。正如珍纳·毕莱所说,"地方营造既是一个创造性的过程,也是一个适应性的过程。当人们与城市或农村的新环境互动,形成了新的社会关系和生计时,它便自然而然地发生了。文化适应的能力,或是创造性地融合已知与未知、旧与新的能力,是一种产生文化能量的创造性力量。这种能量反过来又能促进地方营造,也能促进富有活力的人类居所的发展进程"。

4. 工作室、舞台、街道、现场——从安全空间到真实环境

早期项目的研讨会和排练是在学校和工作室的环境下进行的,这些场所在设计上为儿童的身心安全提供保障,使他们能够自由地进行创造性的探索和表达。然而,在"Teater Kanak-Kanak"、"Program Seni Kreatif"、"Teater Muda"和"in-Education"项目的实施中,表演则在不同的地方开展——学校、体育馆、图书馆、市政厅、剧院和城市公共住房公寓。

在"小孩Zam Zam 和放债人"(1990-91)和"丛林之声"(1994)等项目中,艺术家主持组织了实地考察,使参与者能够在特定环境中学习。例如,在前一个项目里,参与者在双溪平南的工人区以及乔治城的借贷店和4D赌博店周围观察人物和街头生活。在后一个项目里,孩子们在凯莉岛的玛美里族社区学习编织技术,对新古毛丛林开展沉浸式探索,还在国家动物园研究动物。这些观察、感觉和研究被带回学校或工作室,用以开展进一步研讨。这种体验式的、以儿童为中心的实地考察模式将成为后来项目的关键——为“丛林之声”项目绘制的环境和自然地图可以被视为"槟城城市小孩"、"我的罗浮山背"和"欢闹古迹嘉年华"三个项目中文化地图绘制工作的先导。

当槟城文化艺术教育组织在1999年作为一个非正式团体起步的时候,它试图在槟城的学校里创建艺术教育项目,但没有取得什么成功。由于教师和学生之间的权力关系和等级制度根深蒂固,所以无法创造出安全的空间,而学校也不愿意在课程中包纳其他的教学法,因为它们不符合现存的KPI(关键绩效指标)系统。在正规教育系统中,与人、地方和实践有关的主题和话题在地理、历史、科学和生活技能等科目中会有理论上的涉及,然而学生被理论架空,远离了支撑文化可持续发展的真实生活之动态,也被剥夺了在真实环境中进行体验式研究和被启发的机会,因为这些动作超出了教室和课程的范围。这种矛盾使得槟城文化艺术教育组织的工作必须向非正式和在地的方法跃进——将乔治城重构为一个开放的教室,将街道视作在地文化实验室。

这种方向上的改变引发了一场爆炸,五花八门的跨代与跨文化对话、研究、记录和理解不断涌现,而这些观念被充满创造性地输出,输出的产物包括漫游地图、小册子、探索路线、商店和人行道上的招牌、公共空间的展览、口述历史访谈、在地故事会、儿童和传统游戏节等等。值得注意的是,街头戏剧和社区表演仍然是槟城文化艺术教育组织活动的主要内容,其灵感来自于槟城内可见的民间文化遗产和街头的宗教仪式。但随着时间的推移,摄影、录像和视觉艺术已经成为主要的制图、记录和展示工具。这是首先是因为移动数字技术具有良好的可及性和扩散性,然后也是因为整个社会对于视觉语言的掌握程度向前迈进了。

5. 网络——从国家到地方

在FAC-Arts-ED的工作中可以看到一种演变模式与支撑实践的生态系统有关。早期对国家层面或正式机构的依赖,已经让位于与当地利益相关者以及在地实践团体的共同联盟建设。

许多早期的儿童剧和非正式艺术教育的先驱者都是在1969年后开始活跃的,后独立时期的民族主义似乎更具有实验性和开放性;民族主义暂时成为一股动力,在探索新马来西亚身份的过程中,促进着文化、艺术和社会的去殖民化。20世纪70年代初,为缓和1969年五一三种族事件对国家统一的冲击,政府采取了一些措施,比如建立作为传播和推广当地表演艺术的训练场的国家文化建筑KBN、创建新的大学,并制定《国家文化政策》(NCP);随着对《国家文化政策》的阐释愈发保守,80年代以来,发展主义、新自由资本主义、封建统治思想、根深蒂固的种族政治以及政治化的伊斯兰宗教等更强大的潮流聚集起来,共同塑造着马来西亚的社会形式。因此,在过去的四十年里,马来西亚的非正式艺术教育实践可以被视为一股创造性的抵抗力和弹力,这力量对抗着那些更为强势、希冀利用文艺和教育鼓吹排他性文化政治的霸权主义力量。

我们可以看出,早期对国家、机构、官方和官僚的支持和资助体系的依赖,在近期项目中转化为对与公民社会和非营利组织之间的稳定关系的依赖。在"教育戏剧"时期,多个项目与妇女危机中心(现在的妇女变革中心)建立了典型的伙伴关系,多年来,聚焦社会问题的戏剧实践项目与其他非政府组织之间的合作为项目带来了可靠的资金来源和稳定的内部认同。这些非政府组织包括遗产保护团体、城市建设组织、学校,以及地方和市政委员会。由于其植根地方的工作性质,Arts-ED试图倡导并坚持与不同的利益相关者、支持者和合作伙伴开展长期合作,合作对象包括历史学家、建筑师、城市规划师、人类学家、当地居民和企业、礼拜场所和社区成员,以维系其更大的人文使命,即创造有意义的作品并给公民赋权。

2018年,马来西亚政府自1957年独立以来首次经历改革,开展系统性改革和纠错的窗口期出现。在试图化解公共机构和系统数十年停滞不前的危机的若干尝试里,值得一提的是教育部成立的一个13人的国家教育政策审查委员会。该工作组的成立是为了审查国家教育政策,并通过纳入公民教育和道德教育来改良从学前到大学的课程和教育体系。应该指出的是,非正式艺术教育先驱

珍纳·毕莱被任命为委员会成员。2019年5月委员会的最终报告提交到了教育部,基于报告建议提出的新举措和新政策将从2020年开始分阶段推出——但那之后政府内部再次生变。很有可能发生的事是一切退回原点,非官方教育组织和正规教育部门之间的合并或合作似乎仍将是一个难以实现的遥远的前景。

在可预见的将来,非正式艺术教育将继续立足于主流教育系统的外围,凭借有限的资金开展小规模的工作——搭建社区关系、促进不同利益相关者之间的相互支持、提升协作的可持续性、分享公民权力、知识、资源和可持续文化发展的愿景,通过这些活动来激励长期的参与。

第三部分:展望

虽然马来西亚的非正式艺术教育领域仍然面临资源不足、研究不够的境况,但对于那些可能有兴趣对这一领域开展进一步研究的人来说,领域内还存在着很多未被涉及的角度。以下是一些前瞻性的方向和建议,虽然我并未做到详尽无遗,但这些可能性却展现了这个重要实践领域的丰富潜力。

1. 马来西亚儿童戏剧的其他线索

除了FAC-Arts-ED收藏的实验性综合艺术项目和一些有关主流马来语儿童戏剧的写作之外,还有一条与以上活动同时发生、从白话学校运动中发展出来的中文儿童戏剧脉络。除了早期先驱者的活动以外,Red Sister Studio,绿精灵剧团(Greenhopper Theatre), TEAM(戏剧教育艺术导师)、大米制作(Tammy Yee Production)和ART.机构等当下活跃的团体的工作也值得进一步研究。沙巴州亚庇市绿叶剧院的存在也表明,我们的视野应当从通常的城市中心辐散到更广阔的区域。

在巴生谷的英语文化圈中,跳跃糖豆(The Jumping Jellybeans)因其在儿童之家和社区的工作以及在2005年组织的"吉隆坡儿童戏剧节"(KL Children‘s Theatre Festival)而受到关注,而吉隆坡表演艺术中心(Kuala Lumpur Performing Arts Centre)的"青少年戏剧"(Theatre for Young People,T4YP)项目自2008年以来也已经催生了一些广受欢迎的表演。在过去的十年里,有一些由非政府组织支持的马来儿童戏剧演出表现了孤儿、难民和城市贫困儿童的故事、经历和愿望——Nawfal Zamri、Fazleena Hishamuddin和Akademi Seni Teach for the Needs的工作就是这一行动轨迹的代表。20世纪80年代的图书馆戏剧运动也值得受到更多关注,运动涵盖儿童戏剧、故事言说和木偶剧团体的表演。可以考察图书馆运动中非官方实践力量如何通过图书馆和DBP等机构尝试转型进入官方系统,以及这一尝试最终走向衰落的原因。

2. 社区和社会参与的艺术项目

自20世纪90年代以来,社区和社会参与式艺术实践在全球范围内持续增长。这些艺术活动涉及公众参与或共同创作,被称为社会实践、艺术行动主义、参与性艺术、关系美学、对话艺术、社会正义艺术、新流派公共艺术、社区表演、应用戏剧、社区舞蹈和社会变革戏剧等等。

自2000年以来,马来西亚的许多社会参与型艺术项目与槟城文化艺术教育组织在槟城的工作同时开展,这些项目亦重视以社区为中心的工作方法和非正式的艺术教育。这些项目和实践组织包括五艺中心的“Taman Medan”社区艺术项目(2002-2005);朱子燕(Chu Chu Yuan)在斯里肯邦安的“1948”项目(2008);Lostgens从2009年到2011年在槟城姓氏桥(Clan Jetties)、马六甲(Bukit China)、吉隆坡半山芭(Pudu)和吉隆坡茨厂街(Petaling Street)开展的一系列社区艺术项目;热水湖屋(Rumah Air Panas)的Majujaya社区游乐场工作坊(2011);Kota Kita的“我爱我们的秋杰”(Chow Kit Kita)和“Projek Rumah Ibadat Kita”(分别在吉隆坡的十五碑和沙巴的斗亚兰开展);瓜拉雪兰莪的Sasaran艺术协会;Pusat Sekitar Seni;Serdang社区艺术嘉年华;乌鲁冷岳社区文物馆(Kajang Heritage Centre);森美兰的“文丁之友”(Rakan Mantin);兰瑙县和亚庇的“庞克摇滚舍”(Pangrok Sulap),“摆渡人艺术空间”(Art Baiduren),以及节点众多、呈块茎状的街头书坊运动。

这些活动大多出现在2008年3月8日之后,当时执政的政府在大选中被剥夺了当时惯例的三分之二多数席位——这为马来西亚两党政治体制的出现和更广泛的公民参与铺平道路。总的来说,这些项目的记录往往是零散的,但这些工作为艺术、行动主义和教育领域做出了宝贵的贡献。马来西亚致力于社区和社会参与的艺术家需要更广泛的知识共享、更坚实的联结网、更深入的学术关注和更多作为实践社群被认可的机会。

3. 非正式艺术教育的区域网络

这些社会参与式艺术的替代性管道和联结同领域人员的网络不仅存在和发展于马来西亚半岛,也存在和发展于世界的其他区域。然而,研究和学术工作与实践的发展并不同步,学者的研究一般都着眼于国内(例如关于印度尼西亚的文化组织的大量涌现)或局限于艺术领域内的某些学科(当代艺术话语中的社会实践)。虽然有少数出版著作关注70年代和80年代的亚洲解放戏剧运动,但针对这些政治和戏剧教育团体的文化遗产的研究亟待更新,这些领域的研究也需要更多的思辨式的参与。同时,像ASSITEJ(国际儿童和青年戏剧协会,成立于1965年)和IDEA(国际戏剧/剧院和教育协会,成立于1992年)这类国际平台对地方和区域非正式艺术教育实践的影响也值得被进一步研究。

以上这些各区域早先的实践也应该被带入到最新的跨学科实践网络中去,并与后者进行比较。这些最新的实践网络包括泰国清道的油甘子剧团(Makhampom)的"生活剧场中心"(Living Theatre Centre);马来西亚的五艺中心的"亚洲青年艺术中心"(Asian Youth Artsmall)和槟城文化艺术教育组织的"社区参与艺术网络"(Community Engaged Arts Network);在印度尼西亚有KUNCI的"不恰当教育学校"(School of Improper Education)、"帝旺宜艺术工厂"(Jatiwangi Art Factory)和"Gudskul Ekosistem";日本是"朝日艺术网络"(Asahi Arts Network)和"取手艺术计画"(Toride Art Project),还有台湾的"竹围工作室"(Bamboo Curtain Studio)等。

4. 新兴国家生态系统中的文化戏剧工作

像伊斯梅尔·扎因(Ismail Zain)、克里申·吉(Krishen Jit)、诺丁·哈桑(Noordin Hassan)、赛义德·艾哈迈德·贾马尔(Syed Ahmad Jamal)和乌斯曼·阿旺(Usman Awang)这样的人物,虽然作为艺术家、戏剧导演和剧作家创作的个人作品持续受到关注,但他们作为包容、有远见的文化官员和区域网络工作者的贡献在很大程度上仍未受到重视。

伊斯梅尔·扎因的案例尤其具有启发性:从1968年到1985年,他在继续自己的艺术和策展实践的同时,还担任教育部学校监察局的成员(1968-1972)、国家艺术馆的馆长(1972-1975年),文化、青年和体育部的文化主任(1975-1982年),以及国家电影发展公司的总干事(FINAS,1982-1985年)。

在后独立文化实践发展的形成期,伊斯梅尔和他同时代的实践者在国家和正式机构中担任艺术总监、策展人、主席、推动者、把关人、发起人或宣传者,他们活跃于各种文艺委员会、艺术节、项目和展示会。马来西亚的机构自80年代以来走向了了官僚主义、保守化和工具化,那么这些重要人物的"国家"戏剧观和内在的文化想象(既涉及官方也涉及非官方艺术教育)具有怎样的形态、又产生了怎么样的影响和作用,研究者可以从这一视角出发开展进一步调查、批评和解读。

5. 女权主义和非殖民化视域下的马来西亚表演艺术和教育实践的历史

FAC-Arts-ED档案中涉及的许多非正式艺术教育的关键人物都曾在70年代就读于当地的大学,并在80年代和90年代以艺术家的身份崭露头角。在表演艺术领域,男性在组织和制作的创意工作中占据着领导地位。安妮·詹姆斯、伊丽莎白·卡杜莎、珍纳·毕莱、廖培真、玛丽安·狄库鲁斯和陈瑞明等一批女性艺术家作为演员、制片人、导演、剧作家、编舞家、作曲家和教育家不仅参与到具有实验精神、跨文化和原创的作品创作中,也各自开拓着有持续性的职业生涯。虽然有零星的硕士和博士毕业论文采用了女权主义的框架(女权主义这个标签的重量对于这两位艺术家而言都不算轻松),但这些艺术家创造的不断发展的多面性非殖民主义诗学和政治值得被更深入地研究。

在更广泛的层面上,跨学科分析也可以作为一种研究方法被用于追踪由同一代女性活动家、律师和学者发起的各类运动——她们中的许多人在80年代参与了关注妇女权利和人权的非政府组织的建立,并成为组织领导。这些女性工作者包括安美嘉·斯仁瓦山(Ambiga Sreenevasan),黃俊心(Cecelia Ng),章瑛(Chong Eng),王英波(Diana Wong),艾琳·费南德斯(Irene Fernandez),艾琳·萨维尔(Irene Xavier),艾薇‧约西亚(Ivy Josiah),玛丽亚·陈·阿都拉(Maria Chin Abdullah),Mary Cardosa,席米拉(Meera Samanther),努拉妮· 奥斯曼(Norani Othman),柏丽玛·德瓦拉(Prema Devaraj),泽依那.安华(Zainah Anwar)等。如果我们希望瓦解根深蒂固的封建叙述,我们便需要书写一部更全面的、从女性视角出发的马来西亚史。

1 https://myartseducationarchive.com/fac-artsed-collection/

2 https://www.fiveartscentre.org/

3 https://www.arts-ed.my/

4 https://myartseducationarchive.com/selected-programs/teater-kanak-kanak-program-komplex-budaya-negara-kuala-lumpur/

5 https://myartseducationarchive.com/selected-projects/si-geroda/

6 https://myartseducationarchive.com/selected-projects/sri-ayu/

7 https://myartseducationarchive.com/fac-artsed-collection/

本文章中文版由“泛东南亚三年展”序列研究展#3 “对参与式艺术的两种回应”之“穿针引线”委托制作,已获原作者授权,请勿用于商用,转载请注明出处。