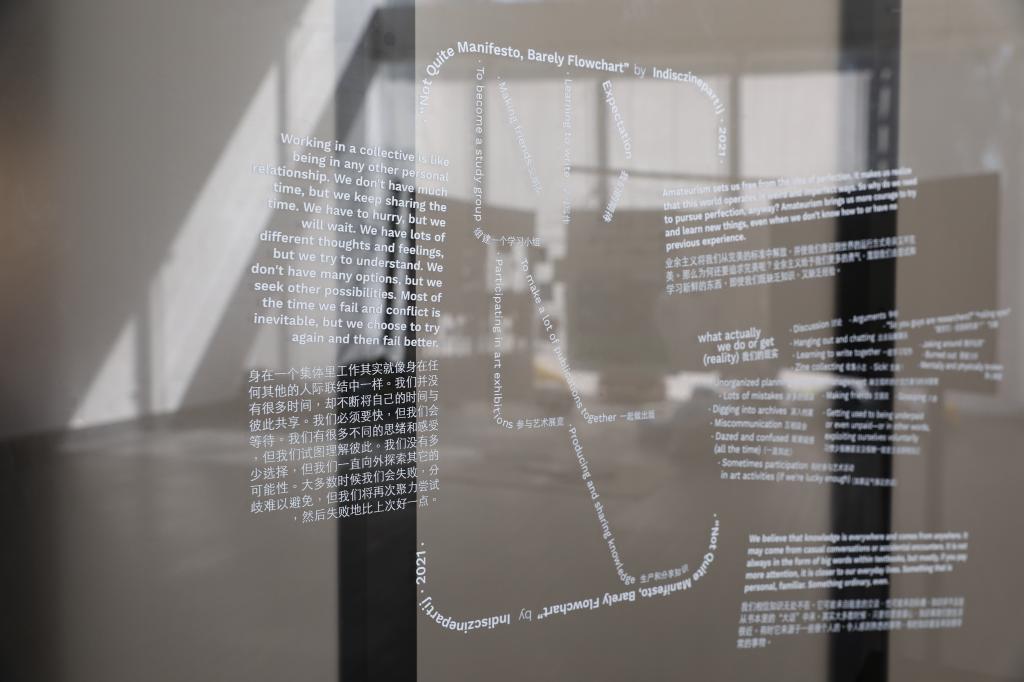

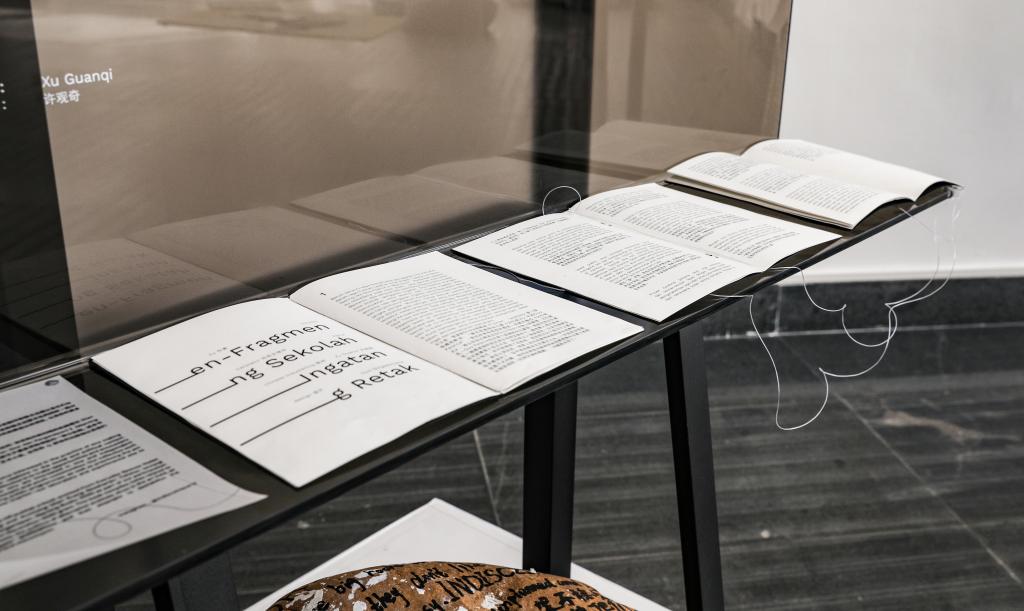

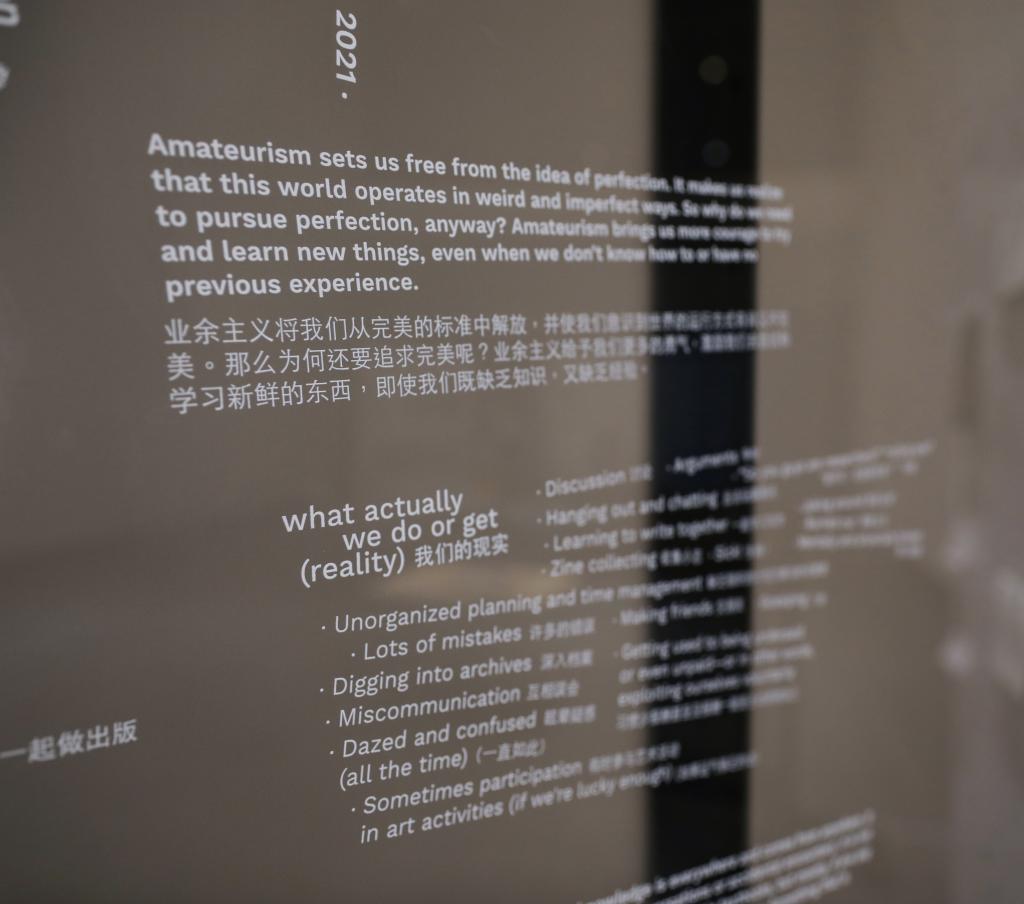

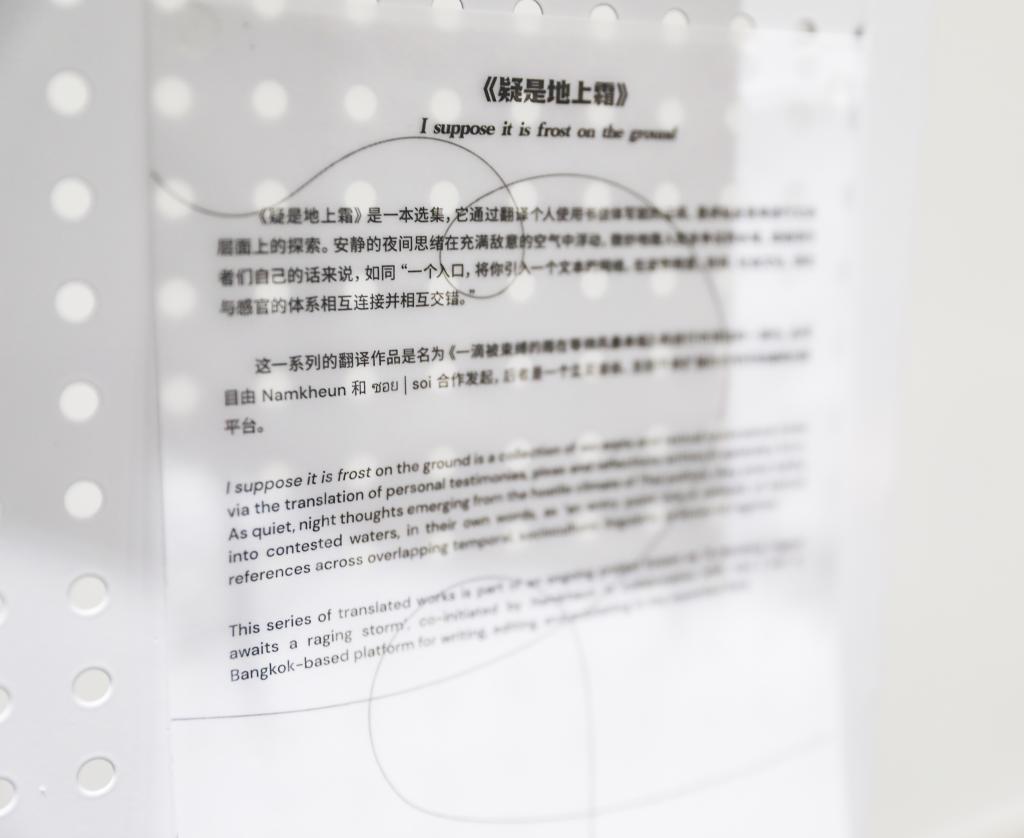

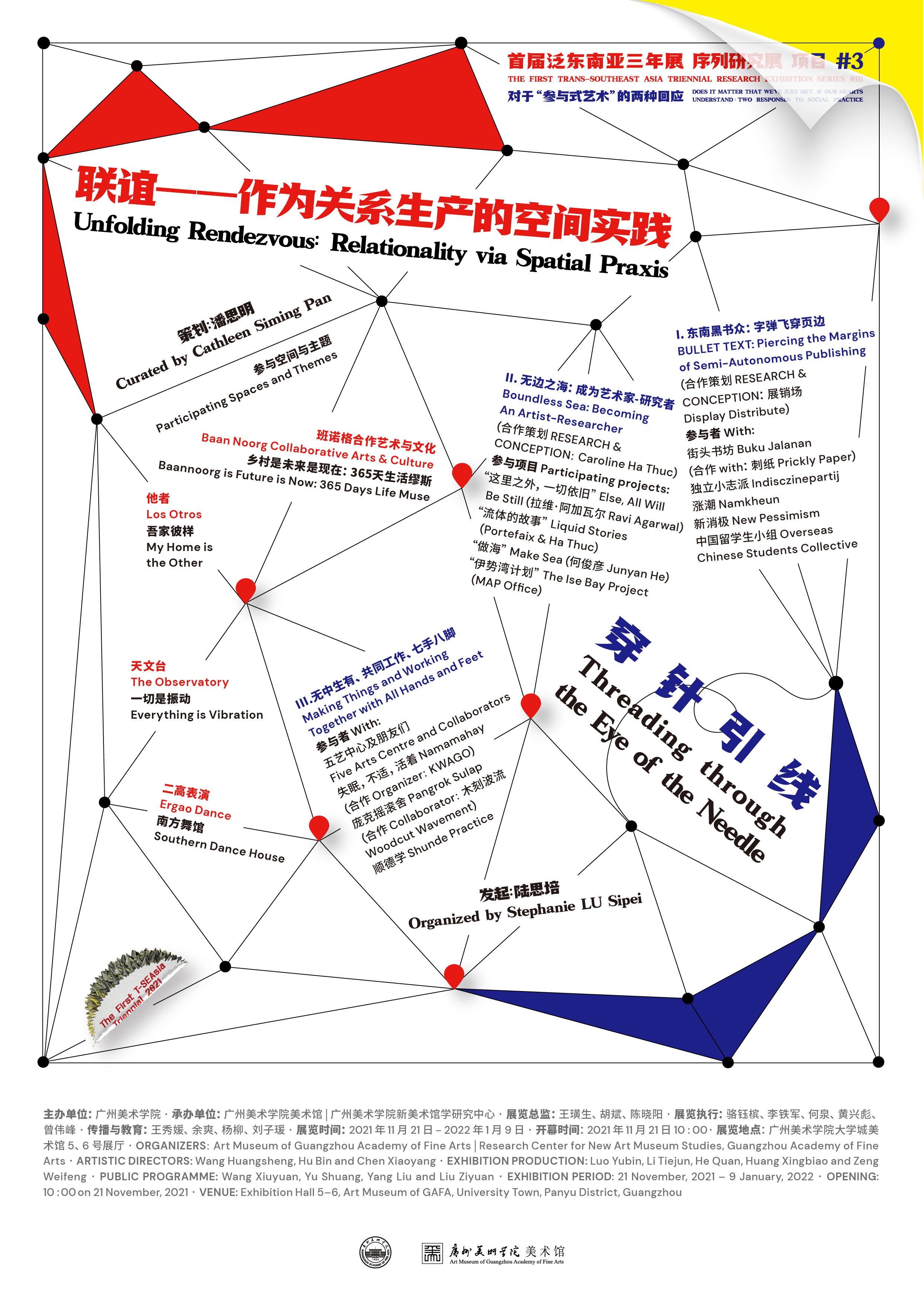

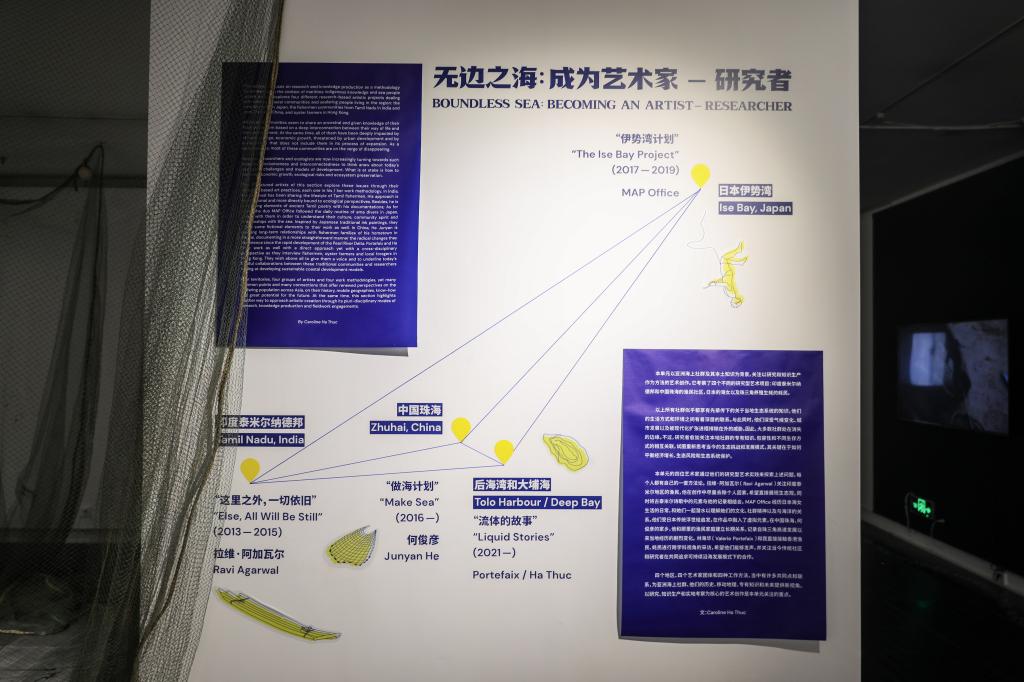

正如梁日明(Lawrence Liang)、普拉尚·艾扬格(Prashant Iyengar)和吉蒂 ·尼查尼(Jiti Nichani)在《亚洲共同体意味着什么》(What Does an Asian Commons Mean)一文中所称,“文化实践不太在意边界,甚至会在跨越之时破坏它。”据此,促生本展览的地理指称会遭人质疑,因为只有实践才能界定并不断重组地域、归属和关系。在出版和使用语言的过程中,这些实践都以动词来完成关键描述:我们制作物品,一起工作;我们成为;我们穿过针眼、边界和压抑。在英文中,点句符是“bullet point”或“bullet text”,按照字面翻译回来就是“子弹点”,可以说,“字弹”就是要点上我们觉得重要的实践,因此将五个自出版小组的实践汇聚一堂,以视觉方式呈现别样视角,置换固定语境脉络。共同体不应被误读为另一块领地,而是一个穿行于既定史册和法令之中、但不受其约束的定位。“南方”和“东方”并非依中心而定的方位,而是行进中具有穿透性的力量。其实,制作书籍并非是曼谷的“涨潮(Namkheun)还有吉隆坡的“街头书坊”(Buku Jalanan)的核心工作。反之,翻译实践以及公共领域的阅读和写作诠释了半自主出版的可能性。而年轻团体“中国留学生小组”由来自各地的学生组成,他们改变了校园内外印刷品提供信息、触及心灵和改变想法的方式。来自日惹的“独立小志派”(Indisczinepartij)和“新悲观主义”(New Pessimism)则很熟悉出版和小志制作,他们通过具有反思性的研究型实践 对印刷媒介进行探索。“独立小志派”还深挖印尼小志文化史,并在本次创作中对自我集体实践进行反思。“新悲观主义”质疑印刷媒介和知识生产的物质性,在“东南黑书众”项目的委托新创中,他们以这些疑问,撬开教育这

一知识生产的最基本形式的潜力。我们应记得,大学校园的边界也需要不断更新。借用伊里特·罗格夫(IritRogoff)对地理学危机的描述,在这个“羸弱之土”(terra infirma)的时代, 我们重新界定边界,从而更好地在边界相遇。

文:展销场